| ■中高生の皆さんへ | |||||||||

■ 古墳時代とは、勝福寺古墳とは |

|||||||||

| 1.古墳が作られた時代 約1700年前(3世紀中ごろ)に、前方後円墳が出現します。それから、現在の近畿地方を中心として、日本各地で古墳が作られますが、約1300年前(7世紀末から8世紀初め)には作られなくなります。この400年間を古墳時代といいます。 |

図1 前方後円墳 |

||||||||

| 2.古墳アラカルト 古墳には全長200mを越える大きな前方後円墳や数10m〜200mくらいの中・小型の前方後円墳・前方後方墳、さらには10m以下の小さな円墳までさまざまな大きさのものがあります。

|

|||||||||

| このように、古墳の大きさや形が、当時の人々の中でどれくらいの身分であったかを示すものだったのです。図1は古墳の形や大きさによって差があることを図化したものです。 |  図2 古墳の階層性 |

||||||||

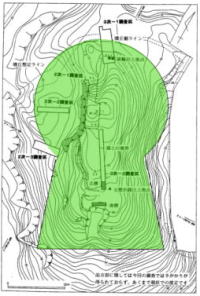

| 3.勝福寺古墳について 昨年の調査で、これまで考えられていた2基の円墳ではなく、全長約40mの前方後円墳であることが分かりました。これは表1の中・小型の前方後円墳・前方後方墳にあたります。このことから、葬られた人は川西一帯を治めた首長・豪族であったと思われます。 勝福寺古墳が出現したのは古墳時代の後半(6世紀・1500年前頃)で、日本書紀によれば、6世紀初め(約1500年前)に継体大王という人物が摂津・近江・北陸の勢力を背景に大王になったといわれています。このときに、政治的混乱があったといわれています。 |

図3 古墳測量図 (緑色部分が推定墳形) |

||||||||

川西周辺に、古墳時代前半(4〜5世紀・1700〜1600年前)に前方後円墳がなく、古墳時代後半(6世紀・1500年前)に急に前方後円墳ができたのはそのことと大いに関係がありそうです。そして、勝福寺古墳の被葬者は継体大王を支持した有力者ではないかと考えられます。 |

|||||||||

| 4.まとめ 昨年度の勝福寺古墳の調査結果によって、川西市周辺の歴史、ひいては日本の古墳時代の一端をひも解くことができたと思います。昨年度は古墳の全長がわかったので、今年度は古墳の細かい形を知ることを目的としています。 これまでの調査で後円部に横穴式石室、前方部には南棺・北棺という3つの埋葬施設があることがわかっています。その中で、北棺はまだ調査がされておらず、わからないことがたくさんあります。そこで、今回はその北棺を調査し、勝福寺古墳にどのような人が葬られていたかを調べていきたいと思います。 |

図4 横穴式石室  図5 横穴式石室模式図 (一部想像復元) |

||||||||

| <参考文献> 都出比呂志編 1989 『古墳時代の王と民衆』古代史復元6 講談社 都出比呂志 1998 『古代国家の胎動』日本放送出版協会 大阪大学大学院文学研究科考古学研究室 2001 『勝福寺古墳測量調査報告書』 豊中市教育委員会編 1996 『豪族の時代‐古墳と倉から見たとよなかの古墳時代‐』 <図出典> 図2 都出1998より転載 |

|||||||||

■勝福寺古墳のある、川西市の遺跡紹介を用意しています。そちらも併せてご覧下さい。→web版遺跡から見た川西の古代・中世 |

|||||||||

| 勝福寺古墳発掘調査 | |||||||||