| 中高生の皆さんへ 1.平安時代と平安京 | |||

| 1、平安時代と平安京 | |||

|

平安時代とは? |

図1 藤原道長  図2 武士 |

||

図3 紫式部 |

この時代は、さまざまな文化が花開いた時代でもありました。文学の面では、中国起源の漢字から「ひらがな」という日本独自の文字がうみだされ、「かな」を用いた小説などが書かれるようになりました。女性の文学者が目立つのもこの時代の特徴で、身分の高い人々、特に男性を中心にしていた文学が、広く多くの人々(より幅広い層)に普及していく点でも、文化的には重要な時代でした。代表的な文学作品として、紫式部(むらさきしきぶ、図3)の源氏物語や清少納言(せいしょうなごん)の枕草子(まくらのそうし)などがよく知られているところです。 | ||

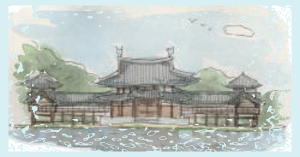

| 宗教の面では、805年に最澄(さいちょう)が天台宗を中国から伝えて、続く806年に空海(くうかい)が真言宗をもたらし(図4)、特に密教(みっきょう)と呼ばれる新たな仏教が日本で受け入れられました。さらに、平安時代の中ごろからは、阿弥陀仏(あみだぶつ)を信仰する浄土教(じょうどきょう)が盛んになり、宇治の平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう、図5)なども造営されました。そして、貴族を中心に信仰されていた仏教が、徐々に一般庶民へと広がっていくことになります。 このように、平安時代は、中国などからもたらされた諸文化をもとに、日本のなかで新たな発展をとげ、多くの人々に広がっていきます。それは日本的な形として後の時代にも続くことになり、日本の文化の原点が形作られた時代ともいえます。 |

図4 最澄と空海  図5 京都府平等院鳳凰堂 |

||

|

|

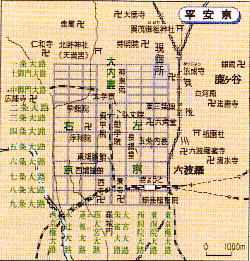

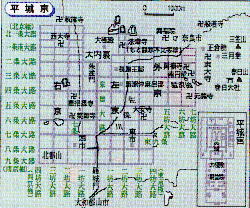

平安京とは? 平安京(図6)は、現在の京都市に造営された、かつての都の名称です。奈良盆地南部の藤原京(694〜710年)、奈良盆地北部の平城京(710〜784年)、京都盆地南西部の長岡京(784〜794年)の後、桓武天皇は都を平安京にうつします。それ以後、明治2年まで、つまり794年から1869年まで、この平安京の地に首都が置かれ続けることになります。 |

||

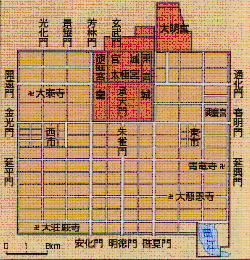

| 日本での都造りは、中国の唐代(とうだい、618〜907年)の都、長安(チョウアン、現在は陝西省西安、図7)をモデルにして、平城京(図9)が造られ、その構造を引き継ぐ形で平安京が生まれます。平安京の北中央には、東西約4.6キロメートル、南北約5.3キロメートルの規模で平安宮が位置します。平安宮は現在でいえば、皇居と官庁街に当たる、内裏(だいり)、大極殿(だいこくでん)・朝堂院(ちょうどういん)などからなります。 平安宮から南には中軸となる直線道路、朱雀大路(すざくおおじ)がのび、さらに京内は碁盤(ごばん)の目状に、東西・南北の道路が配置されました。ただし、京や宮のまわりに城壁がなかったのは中国、長安との大きな違いで、日本的な特徴といえます。この平安京は、次第に京の西半分に当たる右京(うきょう)が衰退し、さらにさまざまな変容をとげて、中世の京都へと移り変わっていきます。 |

図7 長安城  図8 城壁(長安城、明代)  図9 平城京 |

||

| この平安京は、平安時代には、日本の首都として、政治・経済・文化の中心地として機能しました。それは、日本列島各地からもたらされるさまざまな物資の一大消費地であるとともに、日本列島全体に向けての諸文化の発信地でもありました。その平安京の西に近接する地域に、食器をはじめとする焼き物を作って、平安京やその周辺に住む人々を支えた篠窯が営まれることになります。 | |||

| 《参考文献》 江坂輝彌 1973 『古代史発掘2 縄文土器と貝塚』 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 2004 『青と白への憧憬−施釉陶器がもたらされた場所−』 五島美術館 1974 『日本の三彩と緑釉』 (財)京都府埋蔵文化財調査研究センター 1984 『焼きもののふる里 篠窯跡群−発掘調査の記録から−』 潮見浩 1988 『図解 技術の考古学』 菱田哲郎 1996 『歴史発掘⑩ 須恵器の系譜』 愛知県陶磁資料館 1998 『開館20周年記念特別企画展 日本の三彩と緑釉−天平に咲いた華−』 国立歴史民俗博物館 1998 『陶磁器の文化史』 青木美智男他12名 2004 『日本史B』 三省堂(図6・9) 正進社 『新中学総合歴史 地図/年表/資料』(図7・8) |

|||

| 中高生のみなさんへ トップ | |||

| 大谷3号窯発掘調査 | |||