| 中高生の皆さんへ 4.篠窯跡群について | |||

|

4、篠窯跡群について |

|||

|

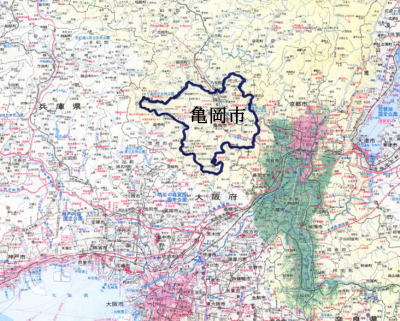

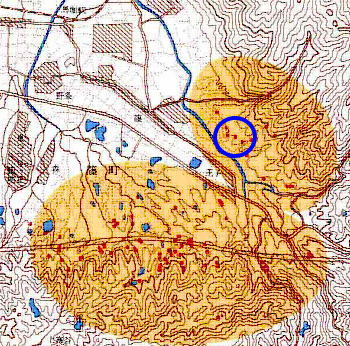

篠窯跡群について 篠窯跡群は、京都府(図1)京都市の西に位置する亀岡市(図2)にあります。亀岡市の中心を占める亀岡盆地の南東部(篠町)の丘陵上に広がっている須恵器の窯跡をまとめて、篠窯跡群(図3)と呼んでいます。京都府中部はかつて丹波国(たんばのくに)と呼ばれていましたが、亀岡市内には丹波国府(地域ごとの役所、いまの県庁・府庁に当たるもの)が置かれ、丹波国の中心地でした。そのような丹波国府に近く、しかも峠を越えれば平安京へも程近い場所に位置するのが、この篠窯跡群です。

|

|||

図1 京都府所在地  図2 亀岡市所在地  図3 篠大谷窯所在地 |

|||

図4 緑釉陶器 |

篠窯では、奈良時代から平安時代の初めにかけて(8〜9世紀)、山の斜面に土でトンネル状の窯、窖窯(あながま)を築いて、須恵器や緑釉陶器(図4)を焼いていました。奈良時代には、亀岡市内に置かれた丹波国府付近や国分寺(国ごとに置かれた寺)など丹波(京都府中部)向けの須恵器の生産をおこなっていたものと思われます。ところが、都が長岡京や平安京にうつると、都へ向けて大量に須恵器を供給するようになります。 | ||

| 作られていた須恵器(図5)の種類としては、椀・杯や皿などの食膳具、鉢(はち)・壺(つぼ)や甕(かめ)などがあります。篠産の須恵器は丹波国や平安京跡から大量に出土していますが、特に「篠鉢」と呼ばれる特徴的な形の鉢は全国各地でも少しずつ出土しています。その範囲は、北は宮城県(多賀城跡付近)から南は宮崎県あたりまでと、広い範囲におよんでいます。それらのことからも、篠窯跡群は、この当時、日本最大の須恵器の産地であったことがわかります。 |  図5 須恵器 |

||

図6 小型三角窯 |

平安時代でも10世紀になると、小型三角窯(図6)という特殊な種類の窯を使って、須恵器に加えて、緑釉陶器の生産もおこなうようになりました。日本でも数少ない緑釉陶器の生産地ということになります。この篠で作られた緑釉陶器は、平安京にたくさん運ばれ、須恵器の篠鉢とともに、さらに全国へと供給されていくことになりました | ||

| さらに11世紀には、須恵器や緑釉陶器はほとんど生産されなくなり、王子瓦窯(三軒家南窯)などで、緑釉瓦をはじめとして瓦類(図7)を焼くようになりました。篠の瓦は、藤原道長が建てたことで有名な、京都の法成寺(ほうじょうじ)と呼ばれる大寺院でも使われました。しかし、平安時代末期の12世紀には、この瓦生産も中断してしまいました。 |  図7 緑釉瓦(平安宮出土) |

||

| 篠の丘陵では、いまとなっては窯跡を残すのみで、盛んに煙を上げて、焼き物作りがおこなわれていた、かつての姿は、想像もおよばなくなっていますが、奈良・平安時代の人々の生活を支えた貴重な遺跡が存在することを再認識していただければ幸いです。阪大篠窯調査団では、この篠窯の調査を通して、文字には残されなかった歴史の一端を発掘していきたいと考えています。 | |||

| 《参考文献》 江坂輝彌 1973 『古代史発掘2 縄文土器と貝塚』 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 2004 『青と白への憧憬−施釉陶器がもたらされた場所−』 五島美術館 1974 『日本の三彩と緑釉』(図7) 昭文社 1983 『日本地図帳』(図1・図2) (財)京都府埋蔵文化財調査研究センター 1984 『焼きもののふる里 篠窯跡群−発掘調査の記録から−』(図3・図4・図6) 潮見浩 1988 『図解 技術の考古学』 菱田哲郎 1996 『歴史発掘⑩ 須恵器の系譜』(図5) 愛知県陶磁資料館 1998 『開館20周年記念特別企画展 日本の三彩と緑釉−天平に咲いた華−』 歴史民俗博物館振興会 1998 『陶磁器の文化史』 青木美智男他12名 2004 『日本史B』 三省堂 正進社 『新中学総合歴史 地図/年表/資料』 |

|||

| 中高生の皆さんへ トップページ | |||

| 大谷3号窯発掘調査 | |||