|

今回の調査のまとめ

1.はじめに

|

大阪大学文学部助手清家章より今回の調査について音声で解説を致します。

解説

(約200KB 右クリックで対象をファイルに保存してからお聞き下さい)

|

勝福寺古墳は兵庫県川西市にあり、墳頂から川西市街を一望できる眺望のよい場所に位置しています。ここでは、今回の調査で新たに分かったことを述べていきます。

2.勝福寺古墳は前方後円墳

今回の調査で一番大きな成果は勝福寺古墳は前方後円墳であるということが分かったという事です。

目的のところにも述べたように、古墳はその形や大きさと埋葬された人のランク(政治的地位)に関係あると考えられ、前方後円墳はその中でも最も格式が高いと考えられています。

今回、勝福寺古墳が、これまで考えられてきたような2基の円墳ではなく、一基の大きな前方後円墳であることが分かった事で、勝福寺古墳に葬られた人物は、有力な人物であった可能性が高くなったのです。

|

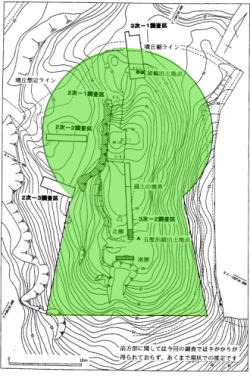

古墳測量図

(緑色部分が推定墳形)

|

3.勝福寺古墳は6世紀のはじめ(西暦500年過ぎ)の築造

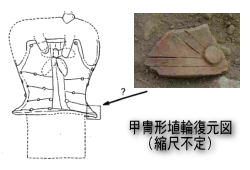

今回の調査では埴輪が出土しました。埴輪は、時期を決めることの出来る重要な資料です。今回の調査で出土した埴輪は非常に丁寧に作られていることが分かりました。

こうした埴輪や、これまでにすでに出土している須恵器、さらに横穴式石室などから総合して考えると、現時点では6世紀のはじめ(西暦500年過ぎ)に作られたと考えられます。

|

埴輪(ヨロイをかたどったもの) |

4.日本史のなかの勝福寺古墳

では勝福寺古墳が6世紀のはじめに作られた前方後円墳であるということから、いったい日本の歴史のどのような事が分かるのでしょうか。

6世紀はじめは、古墳の埋葬施設・副葬品などが大きく変化します。またこれまで古墳の築造がなかった地域にも突然大きな古墳が造られたりします。勝福寺古墳はこうした変化を典型的に示す古墳です。

勝福寺古墳では古いタイプの横穴式石室が用いられています。また川西市域には、4〜5世紀に有力な古墳はなく、勝福寺古墳は唐突に出現するのです。

8世紀にできた歴史書である日本書紀を読んでみますと、6世紀初めに継体大王という人物が北陸から新たに大王になったことが記されています。継体大王が大王になるにあたり、大きな政治的変化と混乱があったことが予想されています。

勝福寺古墳に表される大きな変化は継体大王登場にまつわる政治的変化と混乱を示していると考えられます。勝福寺古墳の被葬者は継体大王を支持した有力者ではなかったかと考えられます。

|

石室外観

石室内部

映像 石室内部

|

4.まとめ

このように勝福寺古墳は川西の歴史を読み解くだけでなく、日本の歴史を読み解いていく上でも一つの手がかりを与えてくれたと言うことが出来るでしょう。来年以降も、この古墳についてより詳しいデータが得られるよう調査を続けて行く予定です。

|

|

|