| Web版 勝福寺古墳発掘調査現地説明会資料 2004年4月3日(土) 川西市教育委員会・大阪大学考古学研究室  |

|||||

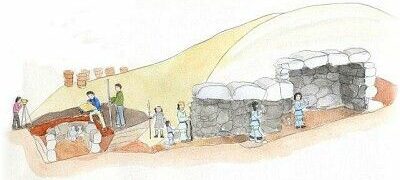

| 1.はじめに 2000年の夏から開始された勝福寺古墳の調査も、今年で5年目となりました。昨夏の調査では後円部横穴式石室羨道部において階段状の石組み遺構がみつかりました。また石室入口付近において新たな石室(第二石室)もみつかりました。今年の調査は階段状遺構の構造を把握することと、第二石室の実態を明らかにすることを目的として、3月3日から調査を開始しました。(調査区配置図はこちら→)。 このたびの調査に際しましても、勝福寺・八坂神社・共有地処理委員会・自治会をはじめとする地元のみなさまには多大なご協力を賜りました。心より感謝申し上げます。 |

|||||

2.これまでの調査成果

勝福寺古墳は2000年夏に大阪大学考古学研究室によって測量調査が行われ、その後4年間にわたり川西市教育委員会と大阪大学考古学研究室の発掘調査によって、以下のようなことが判明しました。 ◆全長約40mの前方後円墳である。 ◆古墳の盛土を観察した結果、墳丘の上半と下半では盛土の大小の単位が異なる。 ◆後円部には円筒埴輪が樹立されていたと推定できた。埴輪は連続するヨコハケを用いる埴輪が大部分であり、東海地方で特徴的な製作技法がみられる。 ◆墳丘の上に須恵器が供えられていたとみられる。 ◆須恵器の器台が2個体以上存在する。 ◆後円部横穴式石室の羨道で階段状遺構が認められる。 ◆後円部横穴式石室の入り口を遮る位置に、もう1基の新たな石室が存在する。 |

|||||

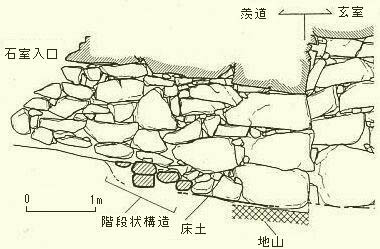

3.羨道調査区−階段状遺構−

後円部横穴式石室では、2003年の調査によって羨道の中ほどに階段状の石組みがあることが判明しました。今回はこの階段状の石組みの構造と玄室入口(玄門)から石組みに至る床面の構造を明らかにすることを目的として調査区を設定しました。 調査の結果、東側で3段の階段状になる石組みの構造が明らかになりました。石段の一番上から玄門の床面までの高低差は約80cmとなります。また、玄門から石段までは地山(古墳築造前の地面)に貼った床土によってスロープを形成していたようです。 羨道に階段状の石組み遺構が伴う例は非常に珍しいものです。遺物としては、須恵器の蓋坏や土師器、鉄器などが出土しました。 |

|||||

|

|||||

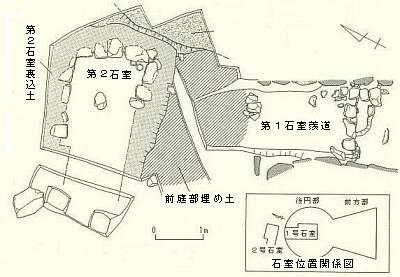

4.後円部横穴式石室入り口付近の調査(羨道調査区東拡張区ほか)

横穴式石室の入り口付近(前庭部)東拡張区は、第2石室を構築するための掘り込み(墓壙)を検出するために調査を行いました。その結果、墓壙の南東隅を検出することができ、昨夏の調査で検出されていた東側・南側の墓壙ラインを合わせることで、第2石室墓壙の平面の形を確定させることができました。 第2石室の墓壙は、後円部横穴式石室の入り口を埋めた土(閉塞土)を掘り込んでいることが判明しました。つまり、後円部横穴式石室の入り口を塞いだ後に第2石室が築造されたと解釈できます。さらに閉塞土と考えられる土層の下面には、後円部の墳丘盛土と考えられる土層が確認できました。 以上のように、後円部では後円部墳丘(と横穴式石室)の完成→後円部横穴式石室の閉塞→第2石室の墓壙掘削→第2石室の石材設置の順に古墳の造営が行われていたと考えられます。 |

|||||

5.第2石室調査区

発掘調査の結果、第2石室は西側に開口した横穴式石室で、勝福寺古墳後円部の墳丘盛土・羨道閉塞土をこわして構築されていることが明らかとなりました。 石室規模は奥壁幅1.4mを測ります。調査区西端北側に石室北(右)側壁の延長線上よりやや内(南)側に、石材の抜き取り痕と考えられるくぼみが確認されました。幅の狭い通路(羨道)と幅の広い埋葬空間(玄室)との接する部分を石室の袖部と呼びます。調査区西端の抜き取り痕をこの袖部分として考えると、玄室の長さは1.7mということになります。 副葬品として多量の土器が出土しました。その内わけは須恵器は有蓋脚台付直口壺とその蓋が2セット、ハソウが2個体、高坏が1個体、提瓶が1個体、そして蓋坏(坏身・坏蓋)が10セット、そのほか土師器の直口壷が1個体となります。羨道側の蓋坏は、ほとんどが坏身の上に逆さまにした坏蓋を重ねてセットとしたものです。奥壁側では、器高の高い有蓋脚台付直口壺も立てられたままの状態で出土しました。 第2石室の造られた時期については、出土した須恵器から6世紀前半と考えられます。これまでの調査によって、後円部石室が造られたのが6世紀前半と考えられていることから、後円部横穴式石室が築かれてまもなく第2石室がつくられたとみられます。一般的に横穴式石室は、一人を埋葬するだけでなく、追葬を考えて築造されている点が特徴です。このことから横穴式石室を持つ古墳では、普通、石室は1基のみ造られます。ごくまれに2基以上造られることもありますが、6世紀には前方後円墳の後円部と前方部に1基ずつ造られる場合がほとんどです。勝福寺古墳のように、後円部石室の入り口にさえぎるような形でもう1基石室が造られた古墳は、他に類をみません。さらに勝福寺古墳では、前方部でも木棺を直接埋めた埋葬施設が発見されているのです。 このように後円部石室、前方部、第2石室の各埋葬施設に葬られた人物同士の間柄、なぜ追葬するのではなく、新たに石室を造ったのか、など勝福寺古墳の築造とその後の利用のされ方がかなり複雑な状況であることがわかってきました。これらの問題は、今後の調査、整理作業の結果をまって検討しなければならない課題です。 |

|||||

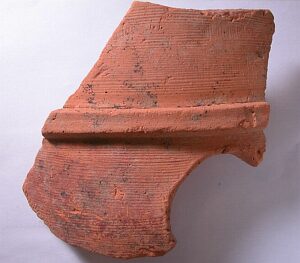

6.須恵器の特徴

今回の調査では、第2石室内から坏身・坏蓋・高坏・ハソウ・有蓋脚台付直口壺などがほぼ完全な形で出土しています。このうち、ハソウ・有蓋脚台付直口壺・高坏は第2石室内の東南隅から土師器壷とともに出土しています。これらの内でも完形で2点出土している有蓋脚台付直口壺はともに高さは約35㎝で、台の部分に2段の透穴があけられています。この透穴は、上段は長方形、下段は三角形で、上段と下段の透穴の方向を違えています。第2石室の西側では、坏身・坏蓋・提瓶などがほぼ完全な形で発見されています。 これらの須恵器の大半はTK10型式の古相のもので、6世紀前半の須恵器と考えられます(田辺1966・1981)が、一部6世紀後葉に降るものもみられますので、第2石室には追葬があったことが推測できます。昨年度の調査において墳丘で見つかった須恵器はMT15〜TK10型式(6世紀初頭〜前半)の時期に属するもので、第2石室は墳丘築造後しばらくして作られたと考えられます。 |

|||||

| 7.まとめ ①羨道調査区の階段状遺構 後円部横穴式石室では、高さ80cmにも及ぶ階段状遺構が明らかになりました。さらに後円部横穴式石室は、羨道天井と床面がともに石室入口にむかって高くなっています。これらの要素は初期の畿内型横穴式石室において認められるものですが、これらが揃った状況で確認された例はほとんどありません。後円部の石室は、初期畿内型横穴式石室の典型例としてとても重要な意義をもつのです。 しかしながら震災などによって石室内の巨石にひび割れが生じるなど損傷が進行しています。このような重要な横穴式石室を適切なかたちで保存することがのぞまれます。 ②第2石室について 今回の調査によって第2石室の実体が明らかになりました。勝福寺古墳では、後円部横穴式石室(第1石室)、第2石室、前方部南棺、前方部北棺の埋葬施設が存在しています。追葬が可能であるはずの後円部横穴式石室以外に複数の埋葬施設を設けたのはなぜでしょうか?さらに埋葬施設の形態が異なることや、後円部石室を遮るように第2石室を構築しているなど埋葬施設の位置も問題となります。様々な可能性が考えられますが、後円部横穴式石室と第2石室の築造時期が近いこと、わざわざ近接する位置に築いていることから、両者の間柄は、キョウダイや親子といった血縁関係が考えられます。 ③勝福寺古墳と古墳時代後期の社会

記紀の伝承によれば、継体大王は、近江(滋賀県)に生まれ、越前(福井県)で育ったとされています。また、その后の一人は尾張(愛知県)出身です。古代史においては、継体大王はそれまでの王統とは異なる王権を確立した大王であるとの有力な仮説が提起されています。また、その初期には、現在の長岡京市(弟国宮)や枚方市(樟葉宮)など淀川流域に宮を営んでおり、それまでの大王とは異なった場所を拠点としていたようです。さらに継体大王の墓は、大阪府高槻市に所在する今城塚古墳(墳丘長190m)であるとの説が、近年有力になっており、彼の権力基盤の一つが淀川流域の摂津地域にあったことは間違いありません。 これらのことから、6世紀前半の摂津西部において猪名川流域随一の規模と最新の横穴式石室を採用した勝福寺古墳の被葬者は、新たに王権を確立した継体大王との密接な関係のもとに6世紀に入って台頭した有力豪族と考えるのが妥当でしょう。横穴式石室という革新的な墓制の全容を今に伝える勝福寺古墳は、1500年の時を経て我々に、当時の政治変動の一面を語りかけてくれています。 【参考文献】 河上邦彦 1995『後・終末期古墳の研究』雄山閣 田辺昭三 1966『陶邑古窯址群Ⅰ』平安学園考古学クラブ 田辺昭三 1981『須恵器大成』角川書店 千賀久 1997 「畿内横穴式石室成立期の様相」『古文化論叢−伊達先生古稀記念論集−』伊達先生古稀記念論集刊行会 帝塚山考古学研究所古墳部会 1990『横穴式石室を考える』 富山直人 2000「畿内型石室成立以前」『古代文化』第52巻第9号 古代学協会 宮原晋一 1988 「市尾墓山古墳の再検討」『橿原考古学研究所論集』第九 吉川弘文館 |

|||||