|

|

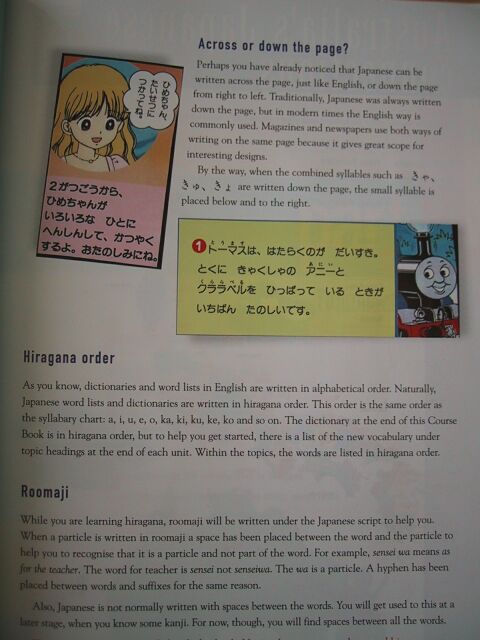

高須賀イチコ、穣(1914年実りの中で) (写真は http://www.konishi.co.jp/html/fujiyama/australia/ takasuka/page5.html より許可を得て転載) |

|

松山藩の武士であった高須賀賀平の息子、伊三郎(穣)は18歳のとき、家督を譲りうけ、松山地裁判事前島道元の娘、前島イチコと結婚します。

彼は松山市選出の帝国議会議員として一期活躍した後、高知の友人・西原清東氏の影響もあって狭い日本を脱出、

家族と共に遠くオーストラリアに渡りました。 彼はオーストラリアで、米作りにチャレンジしようとしたのです。 メルボルンに到着した高須賀穣は、計画を着々と進め、1906年には高須賀家に対し、 コメ作りのために200エーカーの土地が政府から割り当てられました。 高須賀穣が渡航した当時、オーストラリアには米を作る農家は一つもありませんでした。設備も種も何もない中で、 家族と水路や田を作り、賀平が1908年に日本から持ってきたモミを用いて米作りをしたのです。洪水や旱魃による壊滅、 オーストラリアの気候にあった品種の選定など、様々な問題に直面し、以後何年にも渡って高須賀穣は失敗を繰り返しました。 しかし、1914年、穣はついにコメの商業生産に成功します。そして、高須賀のモミはリートンで最初に試みられたコメ作りに使われたのです。 この後、オーストラリアではジャポニカ米の研究に力が注がれ、 10年後にはオーストラリアの農業の中でも最も成功を収めたコメ産業へと発展しました。 そして、やがてオーストラリアの米産業は他国へ輸出するまでに成長しました。 1939年、高須賀穣は継母が松山で死んだため帰国し、1940年2月15日に永遠の眠りにつき、両親の墓に葬られました。 しかし、現在でも、愛媛県日豪協会と、高須賀穣の足跡を残すリートン市との間では、毎年交互に青年の派遣を実施、交流が続けられています。 そして、オーストラリアの米農業協同組合が設立70周年の時に発行した記念誌の冒頭には「オーストラリア米産業の先駆者は、 日本の愛媛県というところからはるばるこの国に渡ってきた高須賀穣氏である」と書かれています。 |

|