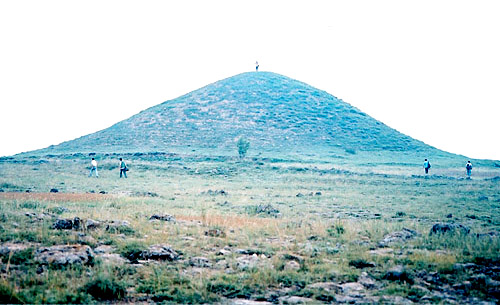

山西省大同市郊外 方山永固陵(北魏孝文帝陵)

2005.8.22. 山本明志撮影

研究室だより(2005.3〜9) |

目次に戻る 8月9日(火)から11日(木)にかけて、第三回全国高等学校歴史教育研究会が開催された。本会は、大学における最新の歴史研究と高等学校での世界史教育の現場を繋ぐ目的で行われ、参加者のみならず関係者の間で広く評判を得てきた。今回は、大学教員による研究成果にもとづく報告のほか、研修の双方向性をさらに強めるため(名前を研究会と改めたのも同じ趣旨にもとづく)、高校教員による、過去の研修会の成果を活かした授業実践の報告などを含めた、経験交流・討論のプログラムが用意された。その結果、高等学校における世界史教育の意義から、具体的な授業方法論に至るまで、活発な議論が出席者の間で交わされた。プログラムなどの詳細は、本会HPを参照されたい(当日の詳細な報告も近日UP予定)。 8月6日から8日まで、日本の中国史学界における夏の風物詩、明清史夏合宿が尼崎高原ロッジ(兵庫県川辺郡猪名川町)において開催された。明清史夏合宿は、主に明清時代を研究する教員・院生が集まり、日本全国から総勢約100名が参加する大規模なものである。19年目となる今回は、本研究室が幹事となり、合宿の企画・運営に当たった。また本研究室から片山剛教授及び博士後期課程3年の梶原真が以下の報告を行った。

両者の報告を含め、刺激的な研究発表が多く、例年にも増して活発な議論が交わされ、夜の二次会の盛り上がりを含め、合宿は恙無く終了した。なお成功の影には、今回徭役を負担してくれた当研究室の院生・学部生達の活躍があったことは特記しておきたい。

7月29日から8月3日にかけて、神戸市外国語大学より小島泰雄先生をお招きし、東洋史の集中講義が開講された。

小島先生は京都大学で地理学を修められ、フィールドワークを中心に、地理学の観点から中国史にアプローチするという学際的な研究を展開されている。 今回の講義は「中国農村における生活空間の重層性」を主題としており、近現代中国の農村における生活空間の性質・変遷を、特に人間集団と居住空間のあり方を切り口に理解することを目的としたものである。 授業は、生活空間というテーマを現地の聞き取り調査などといったフィールドワークの成果、そして歴史的変遷という大きく二つの視点から考察するという形で展開された。専門的な内容である一方、現在の日本における日常的な生活空間とそれに対する認識もたびたび問題にされており、学生一人一人が身近な事例を切り口に近現代中国の社会に強い関心を持つ機会となったと思われる。 地理学と歴史学の手法を組み合わせた柔軟な研究方法を示された本講義は、各専攻の学生にとって非常に有意義なものであったと言えるだろう。 本研究室期待のホープ、牧野直子(M2・ベトナム民間信仰研究・4月よりハノイ留学)・松本真由美(M2・タイ貿易史・6月よりバンコク留学)の両名が留学に出発し、はや数ヶ月が過ぎた。二人の姿のない研究室に寂寥感が漂い始めた折りしも、バンコク留学中の松本から現地の様子を伝える写真が届いたので、ここに紹介しておきたい。 上掲の写真二点は、カオパンサーに先立って行われた龍パレードの模様である。カオパンサー(入安居)とは雨期入りを祝う祝日(本年は陽暦7/22)をいう。この日以降三ヶ月、僧侶はあらゆる殺生を避けるため、寺院にこもって修行する期間に入る。上座仏教の盛んな当地における、重要な年中行事の一つである。 現地への留学においては、大学の授業や史料調査のみならず、こうした当地の風俗に親しむことを含め、生活体験そのものが何より得難い経験であり、研究の質的転換を促す契機ともなる。両名には、常に自分がフィールドにいるのだという自覚をもって有意義な留学生活を送ってもらいたい。ハノイ留学中の牧野は今夏の紅河デルタ農村調査(通称バッコック調査)に参加するとのことであり、そこでの活躍も期待される。帰国後、さらなる成長を遂げた両名に再会できることを、研究室一同楽しみに待っている。 合同演習での研究発表として、6月9・16日の二週にわたり、第一回修士論文構想発表が行われた。本年度修論執筆予定者3名が発表を行い、出席者との間で全体構想を含めた質疑応答や議論が交わされた。 (発表時の修論仮テーマ) 6月2日(木)、東洋史研究室の新入生歓迎遠足と新歓コンパが行われた。本年度の行き先は当初、奈良文化財研究所藤原宮跡調査資料室の見学と飛鳥の散策を予定していたが、あいにくの雨模様となったため午後は法隆寺の見学となった。 午前中は奈良文化財研究所藤原宮跡調査資料室を訪問(上記写真は資料室前での記念写真)。同資料室は主に藤原京跡及びその周辺の諸遺跡の発掘や、出土した遺物の調査・研究・復元を行う研究機関であり、研究した成果を展示する閲覧室も有している。助手山内氏の知己であり、この機関で研究をしておられる市大樹氏の特別のご好意によって、石神遺跡などから出土した木簡を見せていただいた。日本古代史の生きた史料を、保存液に漬かった生の状態で実見出来る大変貴重な機会であった。 午後からは法隆寺と敷地内の宝物館を見学。玉虫厨子や百済観音など、子どもの頃から歴史教科書でお馴染みの文物と久々の再会を果たし、勉強しつつも童心に帰るひと時を過ごす。降りしきる雨と修学旅行の小学生達の姿は(下掲写真参照)、伽藍配置の景観に一層の風情を添えた。 夕方、バスに乗って梅田へ。ボサノヴァの流れるイタリアンレストランで新歓コンパが開かれた。本研究室には雨男を自称するメンバーが多数在籍していることもあり、今回の遠足もあいにくの天気であったが、企画係の綿密な準備と柔軟な働きによって恙無く終了。大変実りの多い一日となった。 当研究室の目玉ゼミである合同演習では、三回生が論文紹介をすることとなっている。

三回生は一本の学術論文を選定し、論文を熟読の上、著者の学問的背景・研究史上の位置づけまでを含めた紹介を行う。その他の参加者全員は紹介論文を読んできた上で発表を聞き質疑を行う。これが論文紹介である。三回生にとっては合同演習での初めての発表であり、これまでの諸先輩方の発表を聞いて質問する側から、初めて主体的に発表を行う側に立つこととなる。 今年も5月19、26日の二回にわたり、三回生4名が論文紹介を行った。今回の発表については、研究史上の位置づけに関しては不十分な点も見られたものの、総じて要点を押さえたものであった。参加者からは様々な角度から質問が出され、三回生にとっては12月に行われる予定の第一回卒論相談会へのよい足掛かりとなるであろう。 今年度の選定論文は以下の通りである(発表順) 5月5日、春季文学部研究室対抗ソフトボール大会が行われた。昨春の優勝メンバーからエースと4番打者が引退し大幅な戦力ダウンという状況で、東洋史チームは大会に臨んだ。予選リーグ初戦の相手は、昨秋の三位決定戦で敗れた日本史チーム。雪辱に燃える東洋史チームであったが、結果は20対6の惨敗。続く二戦目では、宿敵西洋史チームとの激戦の末、終盤の集中打で勝利をもぎとり三位決定戦へ進んだ。三位決定戦の相手は'赤い彗星'を擁する国文チーム。すでに疲労困憊していた東洋史チームは20対3で大敗し、昨秋に続いて四位に終わった。 試合後は研究室に戻って反省会が行われた。今大会で明らかとなった打撃・守備での課題を各自克服することが望まれる。今秋の次回大会では、王座を奪還すべく春とは一味違う東洋史メンバーの姿が見られることであろう。 去る4月27日(水)、卒業論文の執筆を予定する学部四年生を対象に、第一会議室において第二回目の卒業論文相談会が行われた。卒業論文相談会は合同演習の一環であり、卒業論文を執筆する学部生に対して、作業の進捗状況を報告する機会を与えるものである。発表者は学部二年生から教員にいたるまでの全メンバーの前で発表を行い、その後の質疑応答において、発表の作法、レジュメの書き方、用語の使い方といった基本的な事柄から専門的な事柄まで助言や批判を受ける。そこで受けた助言や批判を、その後の作業に活かすことができるとともに、大人数の前で発表を行うことによって自分の思考を客観的にみつめなおすことができる大変貴重な機会である。 今回の発表者の題目は以下の通り。 今回の発表は、二回目の相談会ということで、前回の発表からどれだけ先行研究の把握、整理や史料の収集、検討などの作業を進め、卒業論文の構想を明らかにすることができるかが問われることとなる。先生方からの助言の中でも、今回は特に「事項の羅列に終始せず、ひとつのまとまった結論を導き出すこと」が強調された。また聴衆であるその他の学生・院生に対しても、発表者に対する指導・助言の一環として積極的に質問を行う姿勢が強く求められた。発表者は今後の論文作成の中で、この相談会で得た助言・批判を大いに役立ててもらいたい。 相談会の後には、恒例の「ソフトボール演習」が森安教授の指導のもとに行われた。きたる連休中の試合に向けて、練習は三時間強に及び、暗くなるまで続けられた。このソフトボール演習については、以後単位制の授業にしてはどうかとの意見が、一部で囁かれている。 4月5日、年度始めの東洋史研究室ガイダンスが行なわれた。ガイダンスの目的は、本年度の授業概要のアナウンスや新人自己紹介に加えて、新たに研究室の一員となった14名の学部生及び1名の院生に対して、本研究室の大方針や学問の現場で己を磨くための心構えを周知徹底させることである。 数ある研究室の中から、戦う集団として名高い東洋史研究室への進学を決意してくれた新人を前にして、おのずとガイダンスを行う側の教員・院生にも力が入り、前後半合わせて三時間超に及ぶ持久戦となった。

今回のガイダンスの司会をつとめたのは、新たに着任した山内晋次助手である。

新人もそれ以外の学生・院生も、翌日から始まる新年度の授業に向けて、気持ちを新たに勉学に励んでもらいたい。 なお、本年度は、集中講義を行なっていただく学部・大学院非常勤講師として、小島泰雄先生(神戸市外大・中国農村研究、人文地理学)と小松久男先生(東京大学・中央アジア近現代史)をお招きする予定である。

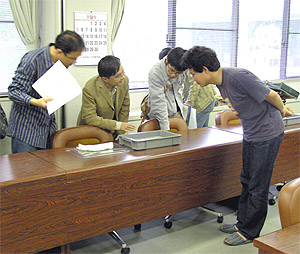

3月8日〜10日の三日間、毎年恒例のインスペクションが行なわれた。(というこの記事の始まりも毎年恒例である。過去の研究室だよりを参照されたい。) インスペクションとは阪大東洋史研究室が独自に行なっている蔵書整理のことであり、研究室に配架されている図書現物と研究室備え付けの図書カードとを対照させ、登録された図書と対応するカードとが揃っていることを確認、欠損を調査するものである。

調査の具体的方法は以下のように行なわれる。和漢書・洋書を問わず、院生を中心とした読み上げ部隊数人が書名(年によっては著者名)を読み上げ、学部生を中心としたカード繰り部隊が、それに対応するカードをカードボックスの中から探し出し、双方の対照が確認された図書は横向きに寝かせ、対応カードは立てていく。インスペクションの目的は、研究室の資産管理・環境整備はもちろんであるが、同時に、学生にカードの検索方法、図書の正確な配置等に習熟させ、日々の演習、研究等で活用させることにある。 今年度のインスペクションで特記すべきこととして、まずは、書庫の誤配架修正が省略されことがあげられる。例年はインスペクション初日には多数の学部生が凍てつく寒さの書庫に送られ(ために「シベリア送り」と通称される。)、この作業を行なっていたが、近年の蔵書量急増により、貴重な戦力をシベリアになど送ってはいられないとして、初日から全戦力が研究室のインスペクションへ投入された。次に、共通教育棟内部に分散していた図書が共通教育棟書庫へと移された。 インスペクションの様子を述べるならば、例年どおり、怒号・悲鳴・混乱・粉塵・罵声・苦笑・恐怖の競演であったと言えば良いだろうか。今年度はシベリア送りの廃止により多少作業スピードがアップし、各作業班ヘッドは一縷の希望を見出していたようであるが、やはりインスペクションには時間の余裕などという言葉は無縁であったらしい。最終日午後には、図書とカードが対応しない「不明本」が残ったが、それを捜索する時間的余裕は無かった。このようなものはメモと付箋により印をつけ、後日地道に捜索が行なわれる。 インスペクション終了後、恒例の追い出しコンパが構内の待兼山会館で行なわれた。今年度は卒業生・修了生とともに、来年度から駒澤大學へと異動する杉山清彦助手の挨拶も行なわれ、人々は胸を打たれた様子で聞き入っていた(上掲写真は読み上げを行う杉山助手の雄姿である)。それぞれに新しい進路へとはばたいていってもらいたい。と同時に残された我々もより一層の精進を志してゆこうではないか。

■第三回全国高等学校歴史教育研究会(2005.8.9-11)

■明清史夏合宿で片山剛教授及び梶原真(D3)が報告(2005.8.6-8.8)

・片山剛「中国史における明代華南史の位置―珠江デルタにおける"漢族"の登場とその歴史的刻印―」(8/8)

・梶原真「十九世紀初、湖南省西部における屯田制の設置とそのシステム」(7/8)

片山報告は、珠江デルタにおける人間集団の歴史に焦点をあて、

非"漢族"の世界から"漢族"の世界へと変容する過程を提示した。

梶原報告では、漢と苗が混在する湖南省西部の社会のあり方を描き出すために、

後の社会風土に大きな影響を与える屯田制の構造を分析した。

■前期集中講義(2005.7.29-8.3)

■牧野・松本(M2)留学生活(2005.8.2)

■第一回修士論文構想発表(2005.6.9・16)

・白玉冬「韃靼の移住に関する一考察−十二世紀以前を中心に−」(6/9)

・山本一「阮元の『書院』とその役割−詁経精舎・学海堂を中心に−」(6/9)

・浦川政輝「北宋の盗賊対策」(6/16)

■新歓遠足&新歓コンパ2005(2005.6.2)

■3回生論文紹介(2005.5.19・26)

・上田信「明末清初・江南の都市の『無頼』をめぐる諸関係−打行と脚夫−」

『史学雑誌』90-11, 1981, pp. 1-35.

・金成奎「宋代における熟戸の形成とその対策−蕃兵制研究の基礎として−」

『東洋学報』78-4, 1997, pp. 31-65.

・岩本小百合「旧港=パレンバンの名称の変化に見るジャワ勢力」『南方文化』15, 1988, pp. 59-82.

・吉尾寛「李自成台頭以前の明末の華北民衆反乱」『史林』63-5, 1980, pp. 82-111.

■春季ソフトボール大会(2005.5.5)

■第二回卒業論文相談会(2005.4.27)

・朝鮮後期儒学者李氵翼の世界地理知識の変遷

・渤海とその西方近隣の遊牧民勢力との関係について

・『曲江集』所収の勅書から見た突騎施と唐の交戦について

・南宋孝宗朝の武臣について−宗室の武官就任を中心に−

・北魏末期の爾朱氏集団について

■新年度ガイダンス(2005.4.5)

咲きほこる待兼山の桜

新人さんたち

■研究室図書インスペクション(2005.3.8-10)