北は北海道から南は鹿児島まで、全国から集まった参加者で会場は満席に。

古代=貴族・旧仏教・京都/中世=武士・新仏教・鎌倉という通説的イメージと研究最前線との乖離の指摘に始まり、社会における旧仏教の位置、仏教と神道との関係、そこから如何にして神国思想が登場してきたのかなどを中心に据えて、日本中世社会の全体像を熱く語った。

自国・自地域を中国やヨーロッパといった大国・先進国とのみ比較する発想に警鐘を鳴らし、「周辺」とされる地域同士を比較する視点の有効性を主張。東南アジアがどのように外来文明と向かい合ったのかを実例を交えて示し、日本との共通点や相違点を論じた。

休憩時間や終了後も講師陣に質問や意見交換を求める参加者が絶えなかった。

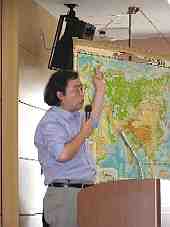

中国やインドなどの周辺諸文明を繋ぐ位置にある中央ユーラシア世界、その主役である遊牧国家から世界史を見直す。定住民側からだけの歴史理解がいかにバイアスがかかったものであるのか、シルクロードが単なる通過点ではないことなどを指摘しつつ、巨視的な視点からユーラシア史全体の流れを示した。

交易を主題として国家儀礼や具体的なモノの流れを通して、東南アジアからオホーツク海にまで広がる海域世界の中に日本列島はどのように位置づけられるのか、広い視点から論じた。

既に人口に膾炙した冊封体制や朝貢秩序といった用語、そこから導き出される一面的なイメージの危うさを指摘し、「周辺」の琉球が「中心」が設定した秩序や体制をどのように利用して独自性を発揮していたのかを論じた。

シルバーラッシュとそれに触発された商業の活況と社会の流動化など、近世アジアの各国が体験した共通の状況に着目し、清帝国と江戸幕府双方の成立史に共通する要素を指摘、東北アジア全体を比較史的に見渡す視点を提示した。

世界システム論を巡る近年の状況を紹介した上で、「関係史」の観点から1930年代におけるアジアの工業化がどのような構造の中で展開したのかを解説した。