�y�ڎ��z

�E�����𗬃��[�N�V���b�v�u���f����|�s�����[�J���`���[�v��P��2008/3/8�̃��|�[�g

�E�L�^�f��w�n���L��x��f��+�u����2008/3/9

�E���N�`���[�u���f�B�A�̃I���^�i�e�B���v2008/7/11

�E���[�N�V���b�v/���c�u�����ɂ������@�ƕ\���̎��R�v2008/9/19

�E���J������u�|�p�ƎЉ�i�w�j�v2008/11/1

�E���L�̋�Ԃ���������`�u�������Ⴂ�v���͂�2008/11/28

�E�u�|�s�����[�J���`���[�̂Ȃ��̃I�E���^�����^�����Ə@�������v2009.2.17

�E�u���{�̑�O�����ƍݓ��R���A�� �`�|�\�E��O���w�E�X�|�[�c�E�𒆐S�Ɂv�i�R���t���N�g�̐l���w�Z�~�i�[��Q�V��j2009.2.20

�E�����𗬃��[�N�V���b�v�u���f����|�s�����[�J���`���[�v��Q��2009/3/14

�EGCOE�u�R���t���N�g�̐l���w�v�N���X���[�N�V���b�v�w�`�F�R�f�������̗[�ׁx2009/6/29

�i�֘A�C�x���g�j�u�I�X�I�I���A�����v�u���V�����m����B�v�������̕��́@Scienthrough���@�U���̃T�C�G���X�J�t�F2009/6/30

�E���{�w���@�_�̉�@�V���|�W�E���u���܁A�w�䉟����čl����v2009/7/15

�E�u�v�z�����Ɂ\�哢�_��v2009/8/6

�E�u�|�p�Љ�w������v���J����2009/11/07

�E�u�̂̐l�Ԋw�ƃR���t���N�g�`�R�[�������X�|���X����v�R���t���N�g�̐l���w�Z�~�i�[�i�����s�L���j2009/12/05

�E�ї��ÍF���ƍl���镶���Ɖ^��2009/12/12

�E�u���ɍl���邱�Ƃɂ��āF�����@�B�̏ꏊ�Ɖ^���v�i�R���t���N�g�̐l���w�Z�~�i�[�j2009/12/19

�E�u�����̐g�̂Ƃ͉����`�x�邱�Ƃ͌������邱�Ɓ^�������邱�Ƃ͗x�邱�Ɓv�i�R���t���N�g�̐l���w�Z�~�i�[�j2010/1/15

�E���L�̋�Ԃ���������u�������Ⴂ�v���͂�2010/1/29

�E�n�ӏ��ꎁ�i�������H�g�싳��E����]�فj�Z�~�i�[2010/02/20

�E�����𗬃��[�N�V���b�v�u���f����|�s�����[�J���`���[�v��R��2010/03/20

�E�W����@��R��D���\�\�`���̃L���g�ɂ�����G�o�̕���2010/10/12

�E���r�Ǝ��u���u�f�B�A�X�|���Ɛ��E�s����`�v�i��T�X��R���t���N�g�̐l���w�Z�~�i�[�j2010/12/03

�E���J�Q���^���[�N�V���b�v�gRhythm Science�h2010/12/04

�E���L�̋�Ԃ���������`�u�������Ⴂ�v���͂�2011/1/28

��2008�N3��8���i�y�j�ɁA����w�L���L�����p�X�ōs��ꂽ���[�N�V���b�v�̃��|�[�g�ł��B

G-COE���[�N�V���b�v�u���f����|�s�����[�J���`���[�v��

�`�|�s�����[�J���`���[�ƃR���t���N�g�`���̃��[�N�V���b�v�́y�J�Î�|�z�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�u�|�s�����[�J���`���[�ƃR���t���N�g�v���e�[�}�ɂ����������[�N�V���b�v���A���L�̗v�̂ŊJ�Â��܂��B���̃��[�N�V���b�v�ł́A�u�|�s�����[�J���`���[�Ɗw��v�A�����āu�|�s�����[�J���`���[�ƎЉ�^���v���߂���R���t���N�g�ɏœ_�����Ă܂��B

�@�q�Z�b�V�����P�r�ł́A�|�s�����[�J���`���[���ΏۂƂ��ăA�J�f�~�Y���̏�ɓo�ꂵ�A�������i���݂����炱�������Ă������𖾂炩�ɂ��Ă����܂��B�q�Z�b�V�����Q�r�ł́A�|�s�����[�J���`���[���Љ�ɗ^����e�����A�Љ�^���̒��Ɍ����镶���\����ʂ��čl���܂��B�����܂��āA�q�Z�b�V�����R�r�ł́A�u�|�s�����[�J���`���[�����v�̐V���ȉ\����T���Ă䂫�܂��B

�@�ҁA�R�����e�[�^�[�����łȂ��A�Q���҂���̂ƂȂ��ċc�_�i������ׂ�j���s���܂��B

�ȉ��A�y�v���O�����z�ɉ����āA�����̗l�q�����|�[�g���܂��B

�q�Z�b�V�����P�r�@

�u�ΏۂƂ��Ẵ|�s�����[�J���`���[�F�|�s�����[�J���`���[�Ɗw�₪�o��Ƃ��v

�ҁE�^�C�g���F

�^�珹���i����w�����j�u�w�q�x�͂����ɂ��ĉ����ł���̂��|�|�\�̎�e�j�E���_�|�v

�c�����q�i��w���u�t�j�uGirl meets the Political:�|�s�����[�����̒��ɐZ������t�F�~�j�X�g�v�z�v

�g���a�^�i���s���ؑ�w�y�����j�u�w�}���K�̉e���́x��₢�����\�}���K���e���V�[�̏K���ߒ��\�v

�R�����e�[�^�[�F�y�R��Y�i����w�y�����j

�R�[�f�B�l�[�^�[�E�i��F�����q�iGCOE���T�[�`�E�A�V�X�^���g�j

�����|�[�g��

�@�|�s�����[�J���`���[���w��̑ΏۂƂȂ�Ƃ��A��̂ǂ̂悤�ȃR���t���N�g�i���C�E�����j��������̂��B���̂��Ƃ͊w��̐��E�ɉ��������炷�̂��B��P�Z�b�V�����͂��̂悤�ȃe�[�}�ɂ��āA3���̕��Ɍ���������̌o�������܂��Ȃ�����Ă����������B

�@

���j�w�̒��̑�O�|�\�j�́A�|�s�����[�J���`���[�����̐�삯�I�ȑ��݂ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B�Q�Ԑ߂Ȃnj��|�̌���������Ă���^�珹�����́A�u�u�q�v�͂����ɂ��ĉ����ł���̂��@�\�\�|�\�̎�e�j�E���_�v�Ƃ�����ڂŕ����ꂽ�B�܂��A�|�\�j�ɂ����Ă͕����j�w�I�Ȏ�@�ɂ�����Ȃ����ߎ�e�Ɋւ��錤��������Ă��邪�A�u�q�v�̑��݂Ɍ|�\�����̍�����u���܌��M�v�̋c�_�ȂǁA����܂Ŋϋq�_�̕K�v�������т��ю咣����Ă��Ă���A��e���e�N�X�g�̈Ӗ����Y�̖���₤���Ƃ͕����̌����̏d�v�ȏ�ł��邱�Ƃ��w�E���ꂽ�B���ɁA�L���ȍu�k�t�̃j�Z���m�̌������i��`������O�̃G�b�Z�[�����グ�Ȃ���A������j�����R�����A�Ƒn���������{���łȂ��Ƃ����A�w��̗̈�ł͌����ΏۂƂ��ĒႢ���l�����^�����Ȃ��悤�ȃj�Z���m�̌|�����炱�������Ă���A�����̑�O�|�\����芪���Љ�I��ϋq�̎p�����邱�Ƃ������ꂽ�B

�@

�|�s�����[�J���`���[�Ɓu�����v�̊W�́A�Љ�^����Ώۂ̈�Ƃ��铖�����ǂɂƂ��ĂƂ�킯�d�v�Ȗ��ł���B�����w�Ƃ����̈�ŏ����̃T�b�J�[�t�@����R�X�v�������鏗�������̌����Ɏ��g��ł���ꂽ�c�����q���́A�uGirl meets the Political�@�\�\�|�s�����[�����̒��ɐZ������t�F�~�j�X�g�v�z�v�Ƃ��������ꂽ�B�c�����́A�����g���|�s�����[�J���`���[�������s���܂ł̉ߒ������ǂ邱�Ƃ���b���n�߂�ꂽ�B��w���w��������|�s�����[�J���`���[�Ə����̊W�𐭎��w�̖��Ƃ��Ĉ��������Ƃ�����]�������Ȃ���A90�N�㔼�̐����w�ɂ͎���o���Â炢���͋C���������̂��A���{�ł��J���`�������E�X�^�f�B�[�Y��V����̃t�F�~�j�Y���������L�܂�ɂ�A�����ƃ|�s�����[�J���`���[�ɂ��Ęb�����Ƃւ̂��߂炢����������Ă������Ƃ����B�����āA�|�s�����[�J���`���[�ɒ��ڂ����O�g�t�F�~�j�Y���̌������Љ�Ȃ���A���{�̃|�s�����[�J���`���[�̏����t�@���̌���ɂ��Ă��b�����ꂽ�B

�@

�|�s�����[�J���`���[�����Ɍg���l�������A�w��̐��E�ŔF�߂��Ă���悤�ɂȂ�ɂ�A���x���ȂǗl�X�Ȗ�肪�Ƃ��Ȃ��Ă���B�}���K���w��̑ΏۂƂȂ�ߒ��ɍőO���Ŋւ���Ă���ꂽ�g���a�^���́A�u�u�}���K�̉e���́v��₢�����@�\�\�}���K���e���V�[�̏K���ߒ��v�Ƃ��������ꂽ�B�܂��A1990�N�ɑ�w�ɓ��w���ꂽ�����g���ڂ̓�����ɂ���Ă����A1990�N�ォ��̃}���K�����̋}���ȍL����̔w�i�ɂ��Đ������ꂽ�B�}���K���߂���c�_�͐�O���瑶�݂��Ă������A�}���K�̎Љ�I�Ȉʒu�Â��͌���Ɏ���܂łɑ傫���ς�����B����́A�}���K���̂��̂ł͂Ȃ������̔��e�╶������������̕ω��ł�����B���̒��ŁA���݂ǂ̂悤�Ȏ��_����}���K�ɂ��Ė₤�ׂ��������b����A��w�̒��Ń}���K��_���邱�Ƃ̐��x�I�ȕq���������������邱�Ƃ̏d�v��������ꂽ�B�ߔN��w�Ń}���K���_�����邱�Ƃ��������Ȃ��Ȃ����Ɋ뜜���o���Ă���A�}���K��_���邱�Ƃւ̖₢�����͂�߂�ׂ��ł͂Ȃ��Ǝ咣���ꂽ�B

�@

�R�����e�[�^�[�̕y�R��Y���́A��O���̘b����������q�E�t�@���E�ǎ҂Ƃ�����̏W�c�����グ�Ă��邱�Ƃ��w�E����A�����𐭎��I�ȏW�c�̎������ƑΔ䂳�ꂽ�B�����āA���̂悤�ȁu�����o�v�Łu�\�z���ɂ��Ȃ��v�W�c�����܂�Ă����w�i��Ӗ����l���邱�Ƃ́A�����҂₻�̌������̂��s���肳������Ȃ���ΏۂƊW������ߒ��ł�����̂ł͂Ȃ����ƃR�����g���ꂽ�B

�@

��ꂩ��́A���s���̂��̂��j�Z���m�Ɛe�a��������̂ł͂Ȃ����A�T�u�̒��Ń��C����������̂��ǂ��Ƃ炦��������A�j�Z���m�ɑ���ϋq�̊��e���͂��̎���܂ł����̂ڂ��̂��Ƃ������₪�o���B

�@

��O���͐̕���I�ȋ߂���������̂��A�y�R�������m�ɂ��ꂽ�悤�ɋ��ʐ��̑������̂ŁA���ɋ����[�������B���̃Z�b�V������ʂ��āA�|�s�����[�J���`���[���������邱�Ƃ͂���܂Ŋw�₪�₤�Ă��Ȃ������₢���l���邱�Ƃł���A����͌����Ƃ����s�ׂ��̂��̂��V���ȗv�f��������ނ��̂ł͂Ȃ����Ɗ������B���ꂩ��̃|�s�����[�J���`���[�����ⓖ�����ǂ̕������ɑ��鎦���ɕx�A����̑������Ԃ������B

�i���@���q�j

�q�Z�b�V�����Q�r�@

�u�W�Ƃ��Ẵ|�s�����[�J���`���[�F�Љ�^���ƕ����\���v

�ҁE�^�C�g���F

����m�q�i������w���u�t�j�u�^���ƘJ���̊ԂŁ@�\�\�����Z���^�[�̏ꍇ�v

���R�~�i������w���u�t�j�u����̗��j�o�����L�^����ꂩ��A�����ƘJ�����l����v

�R�����e�[�^�[�F���䂽�����i���Ǝҁ^���j��茤�����������j

�R�[�f�B�l�[�^�[�E�i��F��n���a�iGCOE���T�[�`�E�A�V�X�^���g�j

�����|�[�g��

�@��2�Z�b�V�����́A�u�W�Ƃ��Ẵ|�s�����[�J���`���[�F�Љ�^���ƕ����\���v���e�[�}�ɁA2���̕҂ƁA1���̃R�����e�C�^�[�����������A�Љ�^���╶���\�����A�|�s�����[�J���`���[�Ƃǂ̂悤�ȊW�ɂ���̂��ɂ��āA�c�_���܂����B

���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��

�@���҂̒��R�~���́A�u����̗��j�o�����L�^����ꂩ��A�����ƘJ�����l����v�Ƃ����e�[�}�ŁA2007�N4���́u�W�c�����v���߂��鋳�ȏ�����ɑ��鉫��ł̍R�c������ɁA�����^�����^�^���̊W�ɂ��ĕ���܂����B����ōR�c���N�������w�i�ɂ́A�w���ꌧ�j�x�i1971�j���͂��߂Ƃ�����j�o���̋L�^���A�����Ɋւ��Ă��̌��҂����łȂ��A������E�ǂݎ����������ōs���Ă������ƁA�����Ă��́u�̌��v���Љ�����悤�ȓy����`�����Ă������Ƃ��w�E����܂����B���I���Ƃł���A�����^�����^�^���ł������u�n��j�v���u���ꌤ���v�̐�����L���A�u�̌��v�̋��L���\�ɂ��Ă����̂ł��B�����������ŁA�����̎��Ƃ́u�����t���v�ł���A�����S���l�X�̂قƂ�ǂ́A�s���肩������œ������Ƃ�]�V�Ȃ�����܂����B���̏�A�����E�ҏW�E������Ƃ�S���Ă���ɂ��W�炸�P�Ȃ���҂ƂȂ�A�Ў�ԂŎQ������ψ��i��ɑ�w�����j�����j�����Ƃ����W�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�܂��A�ߔN�̍�����@�ɂ���āA���ƍ팸�E���Ƒł���Ȃǂ��N����A�u���ꌤ���v�͈ꎞ�I�ȃu�[���ŏI����Ă��܂��̂��Ƃ����뜜���琶�܂�Ă��܂��B��������J���̏�Ő��N���Ă��邱�̂悤�ȃR���t���N�g���A�����^�����^�^���Ƃ����ϓ_����ǂ��l����ׂ����Ƃ�������N���Ȃ���܂����B

�@���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��

�@���҂̐���m�q���́A�u�^���ƘJ���̊ԂŁ\�\�����Z���^�[�̏ꍇ�v�Ƃ����e�[�}�ŁA�����Z���^�[�ł̘J���o������A��������ŋN���Ă���R���t���N�g�ɂ��ĕ���܂����B�Z���^�[�ْ͊��A�����̏o���E���A�����E���ɂ���ĉ^�c����Ă���A�����E�����������߂Ă��܂��B���̂悤�ȏ̉��A�E���̊ԂŁA����I�ȘJ���i�����₨�����݂�W�F���_�[�̒m���̂�����Ȃǁj��ʂ��āA�u��t�F�~�j�Y�����v�i�s���ɑ��ď]���ȘJ���ҁj�^�u�t�F�~�j�Y�����v�i�����͓I�ȘJ���ҁj�����ʂ��邱�ƂŁA�C���t�H�[�}���ȃO���[�v���o���������Ă��܂��������ł��B�����E���̓t�F�~�j�X�g����ʂ����Ƃ���ΊǗ��ґ�����}������A�d����M�S�ɂ��Ȃ����Ƃ���A���ʓI�ɏ]���ȘJ���҂ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����W�����}�Ɋׂ��Ă���A���ꂪ�C���t�H�[�}���ȃO���[�v���`�����Ă����̂ł��B���̂悤�ȃW�����}�̔w�i�ɂ́A�����E���Ƃ����s����Ȉʒu�Â��ƁA�u����̊J�ÂȂǂ�ʂ��āA�K�i�����ꂽ�A�J�f�~�Y���Ɉˋ�����t�F�~�j�Y��������܂����B����䂦�A���̃W�����}�����z���邽�߂ɂ́A�A�J�f�~�Y���̒m�����ʂ̕����ɂ����đ����Ȃ����ׂ��ł͂Ȃ����Ǝw�E����܂����B

�@���@�@�@�@�@���@�@�@�@�@��

�@�ȏ�̕ɑ��āA�R�����e�C�^�[���䂽�������́A�����҂Ƃ��āA���邢�͏����Z���^�[�̐E���Ƃ��āA�n��̐l�X�Ƃǂ̂悤�ɂ��ĊW��z���Ă������ɂ��ăR�����g����܂����B���䎁�͊؍��̎���������A��ٓ��ŗ��j���@��N�����Ă�����Ƃ̂Ȃ��ŁA'80��ȍ~�̖��O�j�̎�ꂪ�u�ނ�^�ޏ���v�ł͂Ȃ��A�u�������v�ƂȂ�A�����B�̂��̂Ƃ��Ă̗��j�������悤�ɂȂ����Ƃ̂��Ƃł��B���̂悤�Ȏ��_����A�s���ɗ���Ȃ������̂������͍�����K�v�����w�E����܂����B����ΐ��ƂƂ��Ċm�łƂ������Ђ�L����s����A�J�f�~�Y���ɊW����s����Ȓ����J���҂Ƃ��������ȗ��ꂩ��A����Ɍ��������ĕ����\�����s���Ƃ��ɒ��ʂ���R���t���N�g���ǂ��₢�����ׂ��������ꂽ�ƍl���܂��B

�@��ꂩ��̃R�����g�ł́A'80�A'90�N��A�^�����d���ɂȂ�Ƃ����^�₩��A����̒��ɉ^���̘_�������肫��Ȃ��ȏ�A�������čl����K�v�����w�E������̂�����܂����B���ɂ�����ɋy�ԃR�����g�⎿�₪����܂����BGCOE�Ɋւ��Ă�������ł����A�����ƘJ���A�J���ƒ����A����ɂ͐��������܂ł��܂߂āA������^���A�����\�����A�ǂ̂悤�Ƀ|�s�����[�J���`���[�Ɗւ肦��̂��A�����ǂ̂悤�Ƀ|�s�����[�J���`���[�ɂȂ肦��̂��A�Ƃ������Ƃ�͍��ł����Z�b�V�����������悤�Ɏv���܂��B

�i��n�@���a�j

�q�Z�b�V�����R�r�@15�F00�`17�F00

�u�S�̓��_�v

����N�F

�v�ۓc�����iGCOE���C�����j�u��w�Ɓw���̊O���x�̃R���{���[�V�������牽�����邩�v

���F�q�i���ށE������j�i�����ّ�w���ی��ꕶ���������q���������j�u�����~�܂��čl���邱�ƁA�����Ȃ���l���邱�Ɓv

���_�ҁF�����q�i����w�����j�A�ɓ����Y�i���s��w�����j���A�Q���ґS��

�R�[�f�B�l�[�^�[�E�i��F��x�u�iGCOE���C�����j

�����|�[�g��

�@�Ō�̃Z�b�V�����́A����̃e�[�}��݂��Ȃ��u�S�̓��_�v�Ƃ��ĎQ���ґS�̂̈ӌ��������s�����B���̃��[�N�V���b�v�́A���v���W�F�N�g�̎����I�Ȋ����J�n��������X�^�[�g���ł������B���̍ŏ��̋@��ɁA�O�̂b�n�d�i�w�C���^�[�t�F�C�X�̐l���w�x�j�ɂ����Ďc���ꂽ�ۑ���m�F���A�u��w�v�Ƃ����ꏊ�Łu��������v���Ƃ̈Ӗ��ɂ��čČ�������c�_�����Ă��������A�ƍl���A���̂悤�ȏ��ݒ肵���B�@

�@ ��P���A��Q���̃��|�[�g�ɂ�����悤�ɁA�����A�u��w�Ō������邱�Ɓv�̎������͂�炢�ł���B�ߔN�ł͒��������̂ł͂Ȃ��Ȃ����|�s�����[�J���`���[�Ƃ��������e�[�}�̐ݒ�́A�u�����ɒl������̂Ƃ͉����v�Ƃ����₢����ɌĂыN�������A�܂��A�u��w�Ō������邱�Ɓv�������Ώۂɑ��Ď������̌��А��ւ̔��Ȃ����߂�����̂ł��낤�B���̈���ŁA�����A�J���s�ꂪ���������A�s����Ȍٗp�W�œ������Ƃ�]�V�Ȃ������l�X���������Ă��钆�A��w�Ƃ����ꏊ���̂��܂��ɂ��̂悤�ȕs����J���̏�ƂȂ��Ă���Ƃ�����������B�����҂̑������A���E�_��E�C���t���ȂǁA�s����Ȍٗp�W�̂��Ƃɂ������悤�ɂȂ�A�u�����v���H�́u�J���v�Ƃ��Ă̑��ʂւ����ӎ������K�v���o�Ă��Ă���B

�@ ���̃Z�b�V�����Ƃ͈Ⴂ�A�����ł́A�҂ł͂Ȃ��u����N�ҁv�Ƃ����`�ŁA��l�̃X�s�[�J�[�ɔ������Ă����������B����l�Ƃ��A��w�Ƃ����ꏊ�ɁA�}�[�W�i���Ȍ`�Ŋւ���Ă���ꂽ���ł���B���ґ�����́A�u���i�l���Ă��邱�Ƃ�b���ĉ������v�Ƃ����悤�Ȕ��R�Ƃ����˗��������Ă��Ȃ��B���ꂼ��̊ւ������猩�������_�����L���邱�ƂŁA�����́A�u��w�^�����v��������ۑ���čl�������Ƃ����˂炢�ł������B

�@�v�ۓc��������́A�u��w�Ɓw���̊O���x�̃R���{���[�V�������牽�����邩�v�Ƃ����e�[�}�ŁA�O�b�n�d�ł̂������̊�����ʂ��Ċ�����ꂽ�ۑ�A���_�ɂ��Ďw�E���ꂽ�B

�@

�ߔN�A�����̑�w�Łu�s���Љ�Ƃ̘A�g�v���������Ă���B�u�C���^�[�t�F�C�X�̐l���w�v�Ɩ��ł��ꂽ�O�b�n�d�ł��A�u�Љ�A�g�^�̐V�����l���w��n�o����v�Ƃ����ڕW���f�����Ă����B���̗��O�̎�����ڎw�����w�����Ȃ̒��ɍ��ꂽ�̂����f�B�A���{�Ƃ����ꏊ�������B�v�ۓc����́A�����Ń��f�B�A�X�^�b�t�Ƃ��ċΖ����A�b�n�d�̌������H�Ɋւ���Ă���ꂽ�B�����ɁArecip�Ƃ����m�o�n�Ń��f�B�A���H�̊����ɂ��]�����Ă����B�����A�m�o�n�́A�A�g���ׂ��u�O���v�Ƃ��āu��w�v���^����ɔO���ɂ����s���Z�N�^�[�ƂȂ��Ă��Ă���B�A�g�͂������L�Ӌ`�Ȃ̂����A�����ɂ͒��ӂ��ׂ����_������A�Ƌv�ۓc����͎w�E����B����́A��w�̎��u�m�̌��А��v�ɂ��A�m�o�n���u�������I�v������S�킳��A��w������́u�m�v��u�J�́v�̑������ɂȂ��Ă��܂��A�Ƃ����댯��������Ƃ������Ƃ��B�R���{���[�V�����i��������Ɓj���f���Ȃ���A�u�O���v���u��w�v�Ɏ�荞�ތ��ʂɂȂ��Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����B���̂悤�Ȗ��́A���Ƃ��A���f�B�A���{�ł̌��������̒��ɂ��������A�Ƌv�ۓc����͌����B�O�̂b�n�d�ɂ����āA�u��茤���ҏW���v�Ƃ��������v���W�F�N�g������A�����ł́A�ٕ��쌤���ҊԂ̋��������̉\���ɂ��ċc�_���d�˂Ă����B��啪��̈Ⴂ�����ށu�ʂ�����Ȃ��v���̂��̂�₤�v���W�F�N�g�ł������B�v�ۓc����́A�����ŋc�_�A���c��Ԃ̍\�z����ыL�^�Ɋւ����H�Ŗ������ʂ������B�������A������A�J�f�~�b�N�Ȍo���������Ȃ��X�^�b�t�́A�u�����o�[�v�Ƃ��đ��̌����҂ɔF������ɂ��������Ƃ����B��̗�Ƃ��ẮA�ꏏ�Ɋւ���������ł���ɂ�������炸�u���O�v���O����A���́u�Ɛсv���u�����ҁv�̎d���Ƃ��Ă̂݃J�E���g�����Ƃ����悤�ȁB

�@

�v�ۓc����́A�u��w�v�ɂ́A���Ђ̎��o���K�v���A�Ǝw�E����B�O���ɊJ���ꂽ�A�Ƃ������Ƃ́A���Ђ������Ȃ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���Ђ����������@��������Ƃ������Ƃł�����B�������A�u��w�v�̌��Ђɑ��āA�u����̒m�v�Ƃ����ʂ̌��Ђ������o���Ă��Ă��A���̖��͉������Ȃ����낤�B����܂ł́A����Ȍ��J�u�����J����܂����A����ȃR���{���[�V���������܂�܂����A�Ƃ����悤�ɐ�������肪�u���ʁv�Ƃ��Đ�`����Ă����B�J����邱�Ƃɂ́A��͂�Ӗ�������̂�����A���ꂩ��́A�u���܂������Ȃ��������Ɓv�ɂ��Ă��A�ϋɓI�ɃI�[�v���ɂ��Ă������Ƃ����߂���̂ł͂Ȃ����B���ꂪ�J��Ԃ���Ă������ł����A�{���̈Ӗ��̃R���{���[�V�����i�������̒m�j�Ƃ������V�����m�̌`���������Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƒ�Ă��ꂽ�B

�@�����āA���ށE�����Ⴓ��́A�u�����~�܂��čl���邱�ƁA�����Ȃ���l���邱�Ɓv�Ƃ����^�C�g���ŁA�ߔN�̑�w�̌���ƁA���̖����ɂ��āA�܂��A��w�ȊO�́u�l����ꏊ�v�Ƃ��Ď��g�����������������؍��́u������ԁ��X���{�m�����v�ɂ��Ă��b���ꂽ�B

�@

��w�́A���A�R���̂P���K�ٗp�҂ɂ���ĉ^�c����Ă���B��w���A�O���ƂȂ���A�Ȃ���A�Ƃ��������A�܂��ɑ�w�������Љ�̏k�}�ɂȂ��Ă��Ă���̂��B�����ł́A�A�E�̂��߂̎��i�擾�̂��߂̋��炪�Ȃ���Ă���B�p���w��ǂނ��߂ł͂Ȃ��ATOEIC�ŗǂ��_����邽�߂̉p�ꋳ��A�Ƃ����悤�ɁB��w���A�P�Ȃ�A�E�̂��߂̎��i�擾�@�ւł����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�ƍl���Ă��鎩�����A�܂��ɁA���̑�w�ɏA�E���������Ă���A�Ƃ������ƁB���̖����ɋ^������悤�ɂȂ����A�Ƃ��ނ���͌����B

�@

�����ƘJ���B���Z�b�V�����ȍ~�A�����Ă��̃Z�b�V�����ł̃e�[�}�ɂ��Ȃ��Ă��邱�̖��ɂ��Ă̋c�_�́A�u�����ɂ��Ă������������邩�v�Ƃ��������ɕ��Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��ނ���͎w�E����B�d�����A�����āA�����Ȓ��������߂邱�Ƃ́A�������厖�����A���z�̓]�����K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B���Ƃ��A�u��菭�Ȃ��g���A���Ȃ������Ō��������Ă����v�Ƃ����X�^�C���ւ̓]���̂悤�ɁB���ނ��A���̂悤�Ȕ��z�ɂȂ������������́A���g���̌������A�؍��́u������ԁ��X���{�m�����v�ł̎��H���������Ƃ����B

�@

���ނ���́A2004�N����Q�N�ԁA�؍��ɗ��w���A���X���{�m�����ł̐�����̌����ꂽ�B���X���{�m�����́A���悻�P�O�N�O�Ƀ������[���}���V�����̈ꎺ����X�^�[�g�����A�\�E���s�ɂ��閯�Ԃ̌������ł���B���܂��܂ȃW�������̌����҂�A�f�������Ă���l�Ȃǂ��W�܂錤�������̂Ƃ��ċ@�\���Ă���Ƃ����B���݂́A�P�O���ȏ�̏ꏊ�Ɋg�債�Ă��āA�������ł�����A�܂��A�J�t�F������A�H�����R�O�l�������A���������̂ł�����B���̏ꏊ�́A���Ƃ����ۂ���A�Ƃ����R���Z�v�g�̂��Ɠ���̒S���������Ȃ������ʼn^�c����A����ɂ���āA���Ƃ��P�H��Q�O�O�~�ŐH�����ł���A�Ȃǂ������g��Ȃ����������邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă���Ƃ����B���X���{�m�����ɗ���A��������̖{�����R�ɓǂ߁A�H�����ł��A��������Ă݂������Ƃ�����A�����łł��钇�Ԃ�����B�������A�����������Ƃ����B�l�ԊW�̂���ŗ����l���o��ȂǁB���A�����ɂ́A�u���s���Ă݂��悤����Ȃ����v�Ƃ������̃m��������̂��Ƃ����B

�@

��w���߂��鎖�����ώ��Ă���A�������̍��ɁA���̂悤�ȏꂪ����A�Ƃ������Ƃ́A���������̑������l���������������ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��ނ���͌����B�����́A���̂��߂Ɍ������������̂��낤���B���̂��߂ɁA�{���ɕK�v�Ȃ��Ƃ͉��Ȃ̂��낤�B��������l���Ȃ������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�ƒ��ꂽ�B

�@����l�̘b���A�ŏ��ɃR�����g�����̂́A�����q����B�c�_�̗����A�u��w���v�̐l�Ƃ��ĕԓ������闧��ɂȂ�A���̂悤�ȗ���ňӌ����������Ƃ̍���ɂ��āA�ŏ��ɘb���ꂽ�B��������́A��w�Ƃ��Ă��A��͂�A�u���ǂ��������v�ƍl���Ă���̂��Əq�ׂ�ꂽ�B����w�̃R�~���j�P�[�V�����f�U�C���Z���^�[�̃Z���^�[���Ƃ��āA�O���Ƃ̃R���{���[�V�����̊��̐ӔC�҂�����Ă���B���Ƃ��A�v�ۓc����̂��b�ɂ������悤�ȁA�Z�p�X�^�b�t�Ƃ̊W�̓���Ƃ����̂����o���Ă���B���X���{�m�����ɂ��ẮA��w�̌����̎p������v���������A�Ƙb���ꂽ�B

�@�����āA�ɓ����Y����́A�f�b�n�d�Ƃ�����������ɂ́A�u��w�@����H�킹��v�������ƂƂ��Ă̈Ӑ}������Ƙb���ꂽ�B�����{�̑�w�̎p��U��Ԃ�ƁA�V�O�N�キ�炢�܂ł́u�����v����������鎞�ォ��A�W�O�N��ȍ~�A�Y�w����������鎞��ւƕω������B����ȍ~�A�u�s���ɊJ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ����������悤�ɂȂ����Ƃ����B�w���^������A�o���P�[�h�̒��́A�܂��Ɂ��X���{�m�����̂悤�ȏ�Ԃ������B���������ŁA�����y�������Ƃ͂ł��Ȃ����A�Ɩ͍����Ă���Ƃ��낾�A�Əq�ׂ�ꂽ�B�����҂̖����ɂ́A�u���_�I�ȃu���C�N�E�X���[���Ȃ����Ɓv�u�����ҁv�u�����v�Ȃǂ��l�����邪�A������u�R�~���j�P�[�^�[�v�Ƃ�������������̂ł͂Ȃ����B����͂���Ȃ�����A��������R�~���j�P�[�V�������A���̃v���Z�X���̂��厖�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƙb���ꂽ�B

�@�m�o�nrecip�̗����ł�����A���g���A�{�f�b�n�d�ŔK�ٗp�����҂̗���ɂ���g�V�퐶����́A����l�̔ᔻ���w�̒��Łu�������v���~�߂邱�Ƃ̑�����w�E���ꂽ�B�܂��A�m�o�n�ɂ��āB�g�V����ɂƂ��āA�����́A��w�̊O���ɂ��������ł���ʔ����ꏊ�����邱�Ƃ��C�Â����Ă����M�d�ȏ�ł��������A����ŁA�v�ۓc���w�E�����悤�Ȗ�肪�N����₷����ł�����Ǝw�E���ꂽ�B�m�o�n�́A�Q���҂̎������Ɉˋ����ĉ^�c����Ă��邽�߁A�����ł̘J���́A���ɍ�悳��₷���Ƃ�����肪����Əq�ׂ�ꂽ�B

�@���̑��A�t���A�[���琔�����̈ӌ����o���B�x�]�L������́A�u��w���A�O���A�̂Q�ґ���ł͂Ȃ��A���̊Ԃł�����邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B�ߔN�́A��w�@�����m���������������A���l�̌��������X�y�N�g�ł��Ȃ��悤�ȊW�ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂́A���ł͂Ȃ����v�Ƙb���ꂽ�B�܂��A��P���ŕ��ꂽ�g������́A�u��w���|�s�����[�J���`���[�����Ă���̂ł́v�Ǝw�E���ꂽ�B

�@

���ނ���ɂ��A���̃��[�N�V���b�v�̂܂��Ɏ��̓��ɁA�����ّ�w�̂f�b�n�d�ł��A�u���m�̐������v�Ɋւ��铢�_���悳��Ă����Ƃ����B��w���A���Ђ̏�ł��邱�ƁA���̈���ŁA�Љ�̏k�}�Ƃ��Ă��܂��܂ȎЉ���̌���ł����邱�ƁB�u�|�s�����[�v�ȁu�J���`���[�v���u��w�v�ōl����A�Ƃ����Ƃ��A��͂�A���̂悤�Ȏ��Ȍ��y�I�Ȗ�������Ēʂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B���̃Z�b�V�������́A���炩�́u���_�v��A������u���ʁv���o��悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ�������������Ȃ����A���̂悤�Ȍ����̏ꎩ�̂��A�S�̂̂f�b�n�d�ɂ�����e�[�}�ł���u�R���t���N�g�v��s��ł��邱�Ƃ��Ċm�F����M�d�ȋ@������Ǝv���B��������o���R�~���j�P�[�V�������p�������Ă������Ƃɂ́A��͂�Ӗ�������̂ł͂Ȃ����B���̂��߂̏�Ƃ��āA������u�𗬃��[�N�V���b�v�v�𑱂��Ă��������B

�i��x�u�j

�����ӁF���̃y�[�W�̏��́A�C�x���g�̌����ł͂���܂���B

��2008�N3��9���i���j�ɂ́A�ȉ��̂悤�ȃC�x���g���J�Â���܂����B

�L�^�f��w�n���L��x��f��+�u����

�L�^�f��w�n���L��x�iUnderground Plaza�j�Ƃ́c

�@1969�N2������A�V�h�����̒n���L��ɔ����i����u�t�H�[�N�E�Q�����v�ƌĂ���҂����������n�߂��B�����Ɏ���Ɏs����w���������A�������u�L��v�́u�ʘH�v�Ɩ���ς����B�₪�Čx�����ƌQ�O�����˂��A�X�͎s�X��̗l����ттĂ���B

�i����c�\�Ɗē^1970�N����^���m�N���^84min.�^16mm�j

�@�������A�����͂܂��A����߂Čl�I�Ȋ�������N������̂ł�����B�̂ǂ�k�킹����h�炵�Ă������Ƃ����s�ׂ̋���Ȃ܂ł̐g�̐��́A����̏W�c�̘g�Ɏ��܂肫��Ȃ����l�Ȋ���������N�����B�T�E���h�f���ȂǁA�����I���ʂ����������^���̃X�^�C�����L�܂���鍡���A���������̉��ɏW���A���l�Ȑg�́A���l�Ȋ�������A����x�l���Ă݂�ׂ��ł͂Ȃ����낤���B

�@����A�^���ɂ����邤���̎��H���L�^�����M�d�ȉf��w�n���L��x����f����@��Ɍb�܂ꂽ�B�������^���Ƃ̊W���ɂ����ĉ���������̂��A�l���Ă݂����B

�����F2008�N3��9���i���j10�F00�`16�F00

�����̃X�P�W���[��

10�F00�`�@�͂��߂�

10�F10�`�@��f�J�n

13�F00�`�@�Q�X�g�A�ї��ÍF���ɂ��u��

�u����A�f��Ɋւ��Ď��R�Ƀf�B�X�J�b�V����

16�F00�@�I���\��

�ꏊ�FPLANET studyo plus one�i���s�k�撆�蒬2����3-12�p�C���b�g�r��2�e�j

�n���S�J�������蒬�w2�ԏo�����k��1��

�Q�X�g�F�ї��ÍF���i�����Y�p��w�y�����j

�^���̌���ɂ����ĉ��y�Ȃǂ����镶���\�����ǂ̂悤�ɕ\�o���A�܂����𐬂�����̂��A���������̌��n���炨�b���������܂��B

��ÁF����w�O���[�o���b�n�d�v���O�����u�R���t���N�g�̐l���w�v�@

�S���@��n���a�i���v���W�F�N�g�^���T�[�`�E�A�V�X�^���g�j�A�c���ؕ�q�i����w��w�@���w�����Ȕ��m�O���ے��j

�i�����̗l�q�j

���f�B�A�̃I���^�i�e�B��

�t�����R�E�x�����f�B�i�r�t�H�j�^�i�C�x���g�͏I�����܂����B�j

�A�E�g�m�~�A�^���̃X�|�[�N�X�}���Ƃ��Ēm��ꂽ�t�����R�E�x�����f�B�B

�C�^���A���̎��R���W�I�u�A���[�`�F�v�ȗ��A�K�^���Ƃ̋������o�āA�ŋ߂�telestreet.it ��rekombinant.org �Ɏ���܂ŁA�˂Ɍ��チ�f�B�A�Ɛ����������h�����Ă������H�I�v�z�Ƃ̏������B���̉āA�����A�k�C���A���ƈړ���������̊�́A������{�ɂǂ̂悤�Ȑ�]�Ɗ�]�������������H

���� 2008 �N7 ��11 ���i���j ���N�`���[�@18:00 - 19:30 �𗬉�@19:30 - 21:00

�ꏊ NPO�@�l �L�^�ƕ\���ƃ��f�B�A�̂��߂̑g�D [remo]

�`���V�̃_�E�����[�h

�Z���F��533-0033 ���s������擌����4-4-4-1F

tel�{fax: 06-6320-6443

�A�N�Z�X�FJR�V���w���o�����k��7���^�n���S�䓰�ؐ��V���w�k��12��

�iJR�V��� ���o���Ɍ������Ă��������B�j

��}���T���w���k��7��

*�{���́A�uAlternative Media Gathering 08 �|�p�A�����A�J���̕s�������]�ɁB��]���ɁB�������ɁB�������^���ɁI�v������uC.G.I.F | G8�R���ۃt�H�[�����v�֘A�C�x���g�̂ЂƂł��B

*���: ����w�O���[�o��COE�v���O�����u�����|�p�̌������ƎЉ�I�R���t���N�g�̌����v�A+�u���f����|�s�����[�E�J���`���[�v,NPO�@�l �L�^�ƕ\���ƃ��f�B�A�̂��߂̑g�D [remo]

*����: ���s����w�s�s�����v���U

*���₢�����F�g�V�퐶�i����wGCOE���C�������jyoshizawa AT hus.osaka-u.ac.jp (AT���A�b�g�}�[�N�ɕϊ����Ă�������)

�i�Q�l�����N�j

�t�����R�E�x�����f�B�i�r�t�H�j���̖M��_���u�����I�[�g�m�~�[�Ƃ͂Ȃ�ł��邩�H�^�l�b�g�����A�j���[���f�B�A�ƎЉ�I�g�́v�͂�����œǂ߂܂��B�iEnglish version�j�@�A�����J���[�N�V���b�v�u�����ɂ������@�ƕ\���̎��R�v�̑�����A�ȉ��̗v�̂ŊJ�Â��܂��B�e�[�}�ɊS���������̕��ł�����A�ǂȂ��ł��Q���ł��܂��B�i�Q������E���O�o�^�s�v�j

�����@2008�N9��19���i���j���j�ߌ�2�����

�ꏊ�@����w�L���L�����p�X�@�Ҍ��R��ٓ�K��c��

��@�f���@�t�����R�E�׃����f�B�wFreedom+Media�@���R�̃��f�B�A�x�i����@�v�ۓc�����j

��Á@����w�f�b�n�d�u�R���t���N�g�̐l���w�v�q�e�u���f����|�s�����[�J���`���[�v�^����w���w�����ȁu���ی��㕶�������n�u�v

���₢���킹�͎��̃A�h���X�܂ŁBcrossing-popularculture�i���}�[�N�jlet.osaka-u.ac.jp�i�J�b�R�̕�����@�ɂ��Ă��������B�j

�@��ꕔ�ł́A����̃��[�N�V���b�v�̒�Ď҂ł����鏬�q���ۂ������N�����Ă��������A���̌�A�Q���ґS�̂ŋc�_���s�������Ǝv���܂��B�c�_�̒��ŁA����̃��[�N�V���b�v�̋�̓I�ȓ��e�����肵�Ă����܂��B

�@�ȉ��ɁA���q����̏����ꂽ�u��ĊT�v�v�̈ꕔ���f�ڂ��܂��B

���[�N�V���b�v�u�����ɂ������@�ƕ\���̎��R�v�̒�ĊT�v

���q���ہi�x�R��w�j

�@�����ɂ������@���A���邢�͕����I�ȕ\���s�ׂ̔ƍ߉��́A�T�u�J���`���[��J�E���^�[�J���`���[�̕���ł͏�Ɏ�v�ȃe�[�}�ƂȂ��Ă����B����̌�����ł́A�Ȃ��ł��@�I�Ȏ����ΏۂƂȂ��Ă���ȉ��̕����\���i���C�t�X�^�C���j���Ƃ肠���āA�����\���̈�@���A�ƍ߉���ᔻ���闝�_�I�v�z�I�Ȋϓ_�̖͍������݂����B

�P.�@�Ƃ肠���Ă݂����e�[�}

�i�P�j���쌠

�@���y�A�f��A�e���r�h���}�A�R���s���[�^�\�t�g�̖����ɂ�镡���̗��j�͒����A���ꎩ�̂͐V�������ۂł͂Ȃ��B�������A�ȉ��̂悤�ȐV���������܂�Ă����B

�EDJ�����̒蒅�B�����̃T���v�����O��u���p�v���V���������I�ȕ\���̒n�ʂ��m�������B

�E�C���^�[�l�b�g�̕��y�ɂƂ��Ȃ��l�b�g�𗘗p�����f�[�^���L�̕��y�B

�E�������z�������앨�̔K���ʁB�ږ������B��i���̉f��A�h���}�̑�O���E�ւ̓`�d�B

�E�����ŁA�����Њ�Ƃ��i���́A��O���E�̎�q�⎩�R�����ɒm�I���L�����������ݒ肵����A���i�ɓ�����ݒ肷��Ȃǂ�ʂ��āA�m���̈͂����݂ƓƐ��i�߂Ă����B���������m���̈͂����݂��x���鍑�ۓI�Șg�g�݂Ƃ���WTO�␢�E�m�I���L���@��WIPO���@�\���Ă����B

�i�Q�j�h���b�O

�@�h���b�O�J���`���̗��j���Â��B�ŋ߂́A���C�u�p�[�e�B�����y���}���t�@�i�̎��ƍ͔|���g�����Ă����B�₭���Ȃǂ̔ƍߑg�D�ɂ�锄���Ƃ͕ʂɁA��ҕ����̂Ȃ��ł̎�e���Ђ낪���Ă���悤�Ɍ�����B���C�u�p�[�e�B��N���u�J���`���[�́i�P�j��DJ�����Ƃ����ڂɊւ��B�x�@�̎����͋�������Ă���A���N�ɂ͂����āA8���ɂ͌Q�n������̃��C�u�p�[�e�B��14�����ߕ߂���Ă���B���C�u�p�[�e�B�ȂǂɊւ���҂����́A�����̃��C�u�p�[�e�B���_�������ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����s�����������B���{�͂��̊Ԃ���Ɏ���苭���̕��j��ł��o���Ă���A��@�͈̔͂��g�傷��@�����̉\�����łĂ��Ă���B

�i�R�j�X�g���[�g�O���t�B�e�B

�@�O���t�B�e�B�����̓j���[���[�N�Ȃǂ̒n���S�ԗ��ւ́u�������v�ȂǁA�W�O�N�ォ�瑱���B���{�̏ꍇ���S���A���X�X�Ȃǂ̃X�g���[�g������ɂȂ��Ă���B�O���t�B�e�B�́A���E�I�Ɍ���A���̈ꕔ�ɔ��ɋ��͂ȎЉ�I�ȃ��b�Z�[�W��x�ւ̔ᔻ���܂ނ��̂��o�ꂵ�ABanksy�ȂǍ��ۓI�ɗL���ȁi�N�ł��邩�͂킩���Ă��Ȃ��j�A�[�e�B�X�g���o�ꂵ�Ahigh art�Ƃ̐ړ_�����o����悤�ɂȂ��Ă���B�������A���{�̏ꍇ�A�O���t�B�e�B�ɂ��ẮA�V�����ւ́u�������v���ŋߕ�ꂽ���A���ۂ̃O���t�B�e�B�̎��Ԃ͂ނ���}�X���f�B�A�ł͕���Ȃ����Ƃ̂ق��������B�O���t�B�e�B�ւ̎����́A�i�Q�j�̃h���b�O�ƂƂ��ɔɉ؊X�̊Ď��J�����ݒu�Əd�����i���ɋ��z�̑��Q���������j�Ȃǂɂ���ċ�������Ă��Ă���B

�Q.�@��L�e�[�}���Ƃ肠����Ӌ`

�@��L�̎���́A����̃J�E���^�[�J���`���̂Ȃ��ɏ��Ȃ���ʉe����������ŁA�Љ�^���Ȃǂ̉^���̕����Ƃ�������悵�Ă���Ƃ����_�ł́A���I�Ȑ��i�������̂��唼�ł���B�������A�����҂̈ӎ���S�Ƃ͕ʂɁA�����̎x�z�I�Ȓ�����C�t�X�^�C���ւ̕����I�Ȓ�R�Ƃ������ʂ������߂ɔƍ߉������Ƃ�������B���Ȃ킿�O���t�B�e�B�⒘�쌠�́A���L���Y�ی��D�悳����@���x�ɂ���āA�\�����K�������T�^�ł���A�h���b�O�́A�g�̂̎��Ȍ���ւ̌��͂̉���̓T�^�ł���Ƃ�������B�������A���ꂾ���Ȃ�A�Ƃ��ɕ����I�ɐV�������̂Ƃ͂����Ȃ��B�Ƃ��ɂP�X�U�O�N��ȍ~�̃J�E���^�[�J���`���[����̌p���Ƃ��ĉ��߂ł��鑤�ʂ͑������o����B�����������ŁA�q�b�v�z�b�v�����iDJ�����j��C���^�[�l�b�g��ʂ����������z���������I�Ȍ��ۂł���A�����ŏ�Љ�̂Ȃ��ł̊Ď��Љ�A�m���̏��i���Ƃ����x�z�I�Ȑ��x�̕ϗe�������炵�������̕����̐V���ȑ��ʂ����ׂ��ł͂Ȃ����낤�B

�R.�@������̐i�ߕ�

�@���̌�����ł́A���Ƃ��A���̂悤�Ș_�_���c�_���Ă݂����B��@�Ƃ���ƍ߉�����Ă���̂͂Ȃ����B��@�E�ƍ߉��ɑ����ƍ߉��̍����͉����B�����̕����I�ȕ\����C�t�X�^�C���Ɏx�z�I�ȎЉ�x�╶���ɑ���u�R�v�I�ȉ��l�����o����Ƃ���A����͉����B�����̕����̒S����ɑ��Ĕᔻ�I�ȕ��������҂͂ǂ̂悤�ȁu�x���v���Ȃ����邩�Ȃǂ��c�_���邱�Ƃ�ʂ��āA�����ւ̌��͂̉���Ǝx�z�ւ̐V�����ᔻ�̃p���_�C���╶���\���̔�ƍ߉��̂��߂̗��_�\�z��͍����Ă݂����B

�@��ł́A�wFreedom+Media�@���R�̃��f�B�A�x�Ƃ����ԑg���ςāA���_���s���܂��B���̔ԑg�́A�V���P�P���ɍs��ꂽ�w����w�O���[�o��COE�v���O�����u�R���t���N�g�̐l���w�v���N�`���[�^���f�B�A�̃I���^�i�e�B���^�t�����R�E�x�����f�B�i�r�t�H�j�x�Ɋւ�����̂ł��B�i����E�v�ۓc�����@�f�b�n�d���C�����j

�wFreedom+Media�@���R�̃��f�B�A�x

�y�ԑg�T�v�z

�@�A�E�g�m�~�A�^���̃X�|�[�N�X�}���Ƃ��Ēm���A�˂Ɍ��チ�f�B�A���h�����Ă������H�I�v�z�ƃt�����R�E�x�����f�B�i�r�t�H�j���̏������ɍۂ��A���ŊJ�Â��ꂽ���N�`���[�u���f�B�A�̃I���^�i�e�B�u�v�̖͗l�ƃC���^�r���[�����^�B

�@�������ԁF�Q�O�O�W�N�X���P���`�P�T��

�@�ԑg�g�@�F�w�R�l�N�^�e���r�x�i�ԑg�F14min30sec�j

�@�����ǁ@�F�W�F�C�R���E�G�X�g�i���Z���g�����ǁj���P�[�u��TV�����`�����l��

�@�G���A�@�F���s����A�铌��A�ߌ���A�s����A������A�������A�����A������A�k��i�ꕔ�j

�@���f�����F

�@�@�@�@�@�@���j���F�@11��30���`

�@�@�@�@�@�@�Ηj���F�@11��45���`

�@�@�@�@�@�@���j���F�@11��30���`

�@�@�@�@�@�@�ؗj���F�@19��00���`

�@�@�@�@�@�@���j���F�@12��45���`

�@�@�@�@�@�@�y�j���F�@21��00���`

�@�@�@�@�@�@���j���F�@12��45���`�A20��45���`

�y�R�l�N�^�e���r���z

�R�l�N�^�e���rblog�Fhttp://blog.zaq.ne.jp/connectortv/

NPO �n�敶���Ɋւ�����ƃv���W�F�N�g�iNPO recip�j�Fhttp://www.recip.jp/

�y�R�l�N�^�e���r�Ƃ́z

�l�X�ȕ���ŃA�[�g�╶���̌���Ɋւ��l�X�̊����𑽊p�I�ɂƂ肠���A������|�p�փR�l�N�g�i�ڑ��j����@����Љ�Ă�������2004�N10�����X�^�[�g���܂����B�u�A�[�g�E�����ɋ����̂���l�������ł���e���r�ԑg�v�Ƃ��Ė����J�Â��Ă�����J��c�ɗl�X�ȕ��������ԑg�����������A�v���E�A�}��킸�ԑg������Ă��܂��B�������̂�����͌��J��c�ɐ����x�������^�т��������B���[���ł̎��O�Q����]�₲������t���Ă��܂��B

���[���Fctv��recip.jp�@���A�b�g�}�[�N���������ɕϊ����Ă�������

�y���C�u�����[�z

����܂ŕ������Ă����u�R�l�N�^�e���r�v�̔ԑg�����L�̏ꏊ�ɂđS�ĉ{�����������܂��B

�ڂ����́A�Y���ꏊ�X�^�b�t�܂ł��₢�������������B

�ꏊ�F�z�`ARC�i�A�[�g���\�[�X�Z���^�[by Outenin�j�Fhttp://www.webarc.jp/

�Z���F���s�`��z�`2-8-24 pia NPO 308�@Tel/Fax�F06-4308-5517

�J�ݎ��ԁF12�`20�� ���T�`�y (�N���N�n�A�Ċ��x�ɏ���)

���{�����ԁF�z�`ARC�̊J�ݎ��Ԃɏ����܂�

���݂��o���͍s���Ă���܂���

�܂��A�u�R�l�N�^�e���r�v�֘A���ƂƂ��Ď��{���ꂽ���[�N�V���b�v�iLinkage Project�j���琶�܂ꂽ��i��log-osaka webmagazine�Ŋς邱�Ƃ��ł��܂��B

http://www.log-osaka.jp/main.html

�u�|�p�̂��߂̌|�p�v�Ƃ͈قȂ�A���܂��܂Ȃ������ŎЉ�ƊW�����т��錻��̌|�p�B�n���̌���ł́A�����A�Љ���A�����^���Ƃ̊ւ��̒��Ŏ�X�̃R���t���N�g�������Ă��܂��B���̓��́A������������Ƒ�w�i�w��j�Ƃ����҂��Ȃ���l�@�𑱂��Ă�����X�ƂƂ��ɁA���ꂩ��̌|�p�ƎЉ�̊W�ɂ��Ęb�������܂��B

�����@2008�N11��1���i�y�j14:00�`18:00

�ꏊ�@����w���w���i�L���L�����p�X�j�a�P�R�����i���w�����Ȕ��w����K�j�ᒆ���c������ύX�ɂȂ��Ă��܂��B�����ӂ��������B��

����1�i14:00-14:55�j�@�Ώ��I�q�i��B��w��w�@���^�����A�W�A���p�كR�[�f�B�l�[�^�[�j

�u80�N��C�M���X�̓W����ɂ݂�A�t���E�A�W�A�n�A�[�g�v

����2�i14:55-15:50�j�@����ߌb�i��B��w��w�@���^�����كA�W�A�����m��w���u�t�j

�u�k�A�C�������h�̕lj�ƕ����o���@�\�lj�̂���ꂩ��l����v

����3�i16:05-17:00�j�@�ї��ÍF�i�����Y�p��w�y�����j

�u��O�����E��퉺�̌|�p�@�\�k��B���ۃr�G���i�[�����肪����ɔᔻ�I�Ȍ|�p�`�����l����v

���S�̃f�B�X�J�b�V�����i17:00-18:00�j

�R�����e�[�^�[�F�����ꌛ�i���Y�Ƒ�w�����j

�i�s�F�g�V�퐶�i����w�O���[�o��COE���C�������j

��ÁF����w�O���[�o��COE�v���O�����u�����|�p�̌������ƎЉ�I�R���t���N�g�̌����v�{�u���f����|�s�����[�E�J���`���[�v�i�R���t���N�g�̐l���w���ی������狒�_�j

���₢�����F�g�V�퐶�iyoshizawa�A�b�g�}�[�Nhus.osaka-u.ac.jp�j

�Q���^���J�����C�x���g���J�Â��܂��B�i2008.11.28 �I�����܂����j

�u�������Ⴂ�v���͂�

http://chibihi.blogspot.com/

�킽����������炵�Ă���w�Z�Ƃ����ꏊ�́A�ӂ���͂��̊��������⏊���A�g���Ȃǂɂ���ĕ�����Ă��܂��B

���̌��J�����C�x���g�ł́A�u����̊_�����z�����o�����V���ɎЉ������v�Ƃ����e�[�}�ŁA���p�ƁE���R�c�O����̍�i�w�������Ⴂ�x���݂͂Ȃ���A������ׂ��������y���݂����ƍl���Ă��܂��B

�L�����p�X���̌����ŁA�قȂ闧��̂ЂƂ������킹�A���͂�œ������Ԃ����L����\���̂Ƃ��A�V�����`�������ꂽ�����Љ�A�������Ƃɂ���Ă��Ă��邩������܂���B

����Ȃ�����݂̎��Ԃ����ꏏ���܂��H

�����F2008�N11��28���i���j

�ꕔ�F13�F30�`15�F30

����w�L���L�����p�X�@21���I�������i�C����2F�j

�F15�F45�`�鎞������

����w�L���L�����p�X�Q���뉀�q�}���ِ���O�r�i���O�j

�����O�\�����ݕs�v�^�Q������

�w���w�O��킸�A�݂Ȃ��܂����R�ɂ��Q����������

ACCESS

����w�L���L�����p�X�iweb�E�`���V�ɏڍׂȒn�}����j

��}�d�ԕ�ː��E���w�i�}�s��ԁj���ԓ��֓k����15 ��

��ヂ�m���[���Č��w���ԓk����10 ��

http://www.osaka-u.ac.jp/jp/annai/about/map/toyonaka.html

�������������ڍ׃v���O��������������������������������

�����ꕔ�F�@13:30 -15:30�@

���p�ƁE���R�c�O����Ɂu���L��ԁv�̊�����

�ꏊ�F����w�L���L�����p�X21 ���I���������ړI�X�^�W�I�q�C����2F�r

���R�c�O�@����܂��E�Ƃ���

���p�Ɓ@���i���W����

84 �N�A�F�l�����ƃp�t�H�[�}���X�O���[�v�u�_���^�C�v�v�������B

�_���^�C�v�̊����ƕ��s����90 �N����A���܂��܂ȋ��L��Ԃ̊J�����n�߁A�R�~���j�e�B�Z���^�[�u�A�[�g�X�P�[�v�v�u�E�B�[�N�G���h�J�t�F�v�Ȃǂ̊��������Ȃ��ق��A�R�~���j�e�B�J�t�F�ł���uBazaar Cafe�v�̗����グ�ɎQ���B

���݂͂����̊�����ʂ��ďW�܂������܂��܂ȕ���̗F�l�����Ƒ���{�H�W�c�����A���L��Ԃ̊J�����s���Ă���B

�����F�@15:45 - ��܂Łi���Ԗ���j

�������Ⴂ���͂ށF���L��Ԃ̎���

�ꏊ�F����w�L���L�����p�X�Q���뉀�q�}���ِ���O�r

���r���Q���^�o���莩�R

����J�̏ꍇ���~�܂��͉��ύX�̉\������B�ύX���~�̏ꍇ�̓C���ٓ����Ɍf���\��B

�L�����p�X���̌����ɁA���R�c�O����̍�i�u�������Ⴂ�v���Q���҂ƂƂ��ɐݒu�B�����ƁE������̉���J�t�F���݉c���炽�������A�g���Ƃ�Ȃ�������𖡂킢�A�݂Ȃł������Ɖ߂������Ԃ�����|���L��Ԃ̎���

���@������E�݂̂�

����������

���s���R���ɂăI�I���R�[�q�[���������c�ށB���Y�A�T�[�r�X�A���ʁA�H�A�l�Ƃ̂�����荇���ȂǁA�i���S�ʂ���Љ�̂�������l���Ă���B���g�������������̒��ڔz�B��A�ړ����̉���J�t�F�ȂǗl�X�Ȋ������s���Ă���B

�����L��Ԏ����̎��ԑт͑�ϊ������Ƃ��\�z����܂��̂ŁA�h��������肢���܂��B

���ݒu���ƂȂǁA�Q�����ꂽ�݂Ȃ���ƈꏏ�ɋ��L��Ԃ̏�����肽���ƍl���Ă��܂��B

���H�ׂ������́A�ӂ�܂��������́Aetc..������������R�Ɋ�ĂĂ��Q�����������̂��劽�}�ł��B

��������̎��ԑт��A�w���O�Ƃ킸�ǂȂ��ł������R�ɂ��Q�����������B���҂����Ă���܂��B

��@�ÁF�u�������Ⴂ�v���s�����o�[

����w�O���[�o��COE �v���O�����u���f����|�s�����[�E�J���`���[�v�i�R���t���N�g�̐l���w���ی������狒�_�j

���@�ÁF����w���w�����ȃ��f�B�A���{

�⍇���F�v�ۓc�݂��@medialab(AT)let.osaka-u.ac.jp

---------------------------------------------

���`���V�iPDF�j�������炩��_�E�����[�h���Ă��������܂��B

�\�P���^�C�v�FA4�ЖʂP���ŏo�͂ł��܂��A���������������ɂȂ�܂��B�i���T�C�YA3�j

http://www.let.osaka-u.ac.jp/medialab/yokopo/chibihi1128_A3.pdf

���\�Q���^�C�v�FA4�ЖʂQ���A���ʂP���ŏo�͂ł��܂��B�i���T�C�YB4�j

http://www.let.osaka-u.ac.jp/medialab/yokopo/chibihi1128_B4.pdf

��50���ȏ�ōL��ɂ����͂���������́A���e�T�C�Y���v�����^����������̂��Ȃ�ׂ����t�����Ă��������܂��̂ŁA���萔�ł����₢������܂Ń��[���ɂĂ��A�������肢�������܂��B

�������[�N�V���b�v�u�|�s�����[�J���`���[�̂Ȃ��̃I�E���^�����^�����Ə@�������v

���u�t�F�쑺�@�M���i����w��w�@���w�����ȋ����j

���R�����e�[�^�F�n粁@���i����w��w��w�@�l�ԉȊw�����ȏ����j

�������F2009�N 2��17���i�j�@14:00�`17:00

�����F�@����w21���I���������ړI�X�^�W�I�i�L���L�����p�X�E�C���قQ�K�j

�i���ւ̃A�N�Z�X�j

�@�Q�����R�E�����ł��B

�C�x���g�̃`���V�͂����炩��_�E�����[�h�ł��܂��B(PDF)

���T�v

�@���[�K�B�ґz�B�m�X�g���_���X�B�X�v�[���Ȃ��B�s���~�b�h�p���[�B1970�`80�N��ɐN�w�𒆐S�Ƃ��đ����̐l�тƂ��䂫���Ă����A�|�s�����[�J���`���[����u���_���E�v�̒����̂Ȃ�����A�I�E���^����������A�₪�đ����̐l���������B�n���S�T������������14�N�A�I�E���ɂ��Ă͂��łɂ��т����������t���ςݏd�˂��A���͂���ׂ����Ƃ͎c����Ă��Ȃ��̂��낤���B���邢�͌��Â��邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂��Ƃ��āA����͂ǂ̂悤�ɂ��ĂȂ̂��B��{��ٌ�m��ƎE�Q�����ȂǑ����̎����Ɋ֗^�������ō������E����I��G�퍐�Ƃ̋����w���ɂƂ��ăI�E���Ƃ͉��������̂��x�i�|�v���ЁA2005�N�j�����s�����@���w�ҁE�쑺�M���ɕ����B

���u�t�̏Љ�

����w��w�@���w�����ȋ����B���������܂�B��U�͋ߑ㕶���j�B�����ɁA�w��������ߑ��ԁx�i�|�ЁA1990�N�j�A�w�ޏ��̖����w�x�i�|�ЁA1991�N�j�A�w������Ԃ̋ߑ�x�i��o�ŁA1996�N�j�A�w�n���߂���x�i�}�����[�A2000�N�j�A�w����̃C�R�m�O���t�B�x�i2007�N�j�A�Ғ��Ɂw�펀�҂̂䂭���x�i�|�ЁA2003�N�j�ق������B

�����₢���킹��

E-mail: crossing-popularculture�i�A�b�g�}�[�N�jlet.osaka-u.ac.jp�i�S���E�Ð�x�u�@�l�ԉȊw�����ȓ��C�����j

�����

�u���f����|�s�����[�J���`���[�v�����v���W�F�N�g�i������\�E�y�R��Y�j

����w��w�@���w�����ȍ��ی��㕶�������n�u

����w�O���[�o�� COE�v���O����

�u�R���t���N�g�̐l���w���ی������狒�_�v

�u�R���t���N�g�̐l���w�v�Z�~�i�[��27��

�^�u���f����|�s�����[�J���`���[�v�������[�N�V���b�v

������������������������������������������������������

�u���{�̑�O�����ƍݓ��R���A�� �`�|�\�E��O���w�E�X�|�[�c�E�𒆐S�Ɂv

���u�t�F�p�@��i�p�N�@�C���j���s����w�o�ϊw�����ȋ���

�������F2009�N 2�� 20���i���j 16:20�`18:20

�����F�@����w21���I���������ړI�X�^�W�I�i�L���L�����p�X�E�C���قQ�K�j

�i���ւ̃A�N�Z�X�j

�ǂȂ��l�������R�ɂ��Q�����������B�Q���́A�����ł��B

�C�x���g�̃`���V�͂����炩��_�E�����[�h�ł��܂��B(PDF)

���u�t���

�u���{�̌|�\�E���w�E�X�|�[�c�E�Ŋ���ݓ��R���A���͏��Ȃ��Ȃ��B�J�~���O�A�E�g���Ă���L���l�����ł��A�s�͂�݁A�a�c�A�L�q�A���W��A����c�q�A�������A�������ւ��A�ɏW�@�ÁA���Γ��A���{�M�A�X�{�H�N�A�^����A�H�R���M�ȂǁA�e�E���\����ݓ��R���A��������B�ނ�́A�|�\�A���w�A�X�|�[�c�̐��E�ł��炵�����т��c���A���{�̃T�u�J���`���[�̔��W�ɑ傫�ȍv�������Ă����B�������A���̔��ʁA�ނ�̑��������{���𖼏��o�����B���Ċ��Ă��邽�߁A�ݓ��R���A���Ƃ��Ă̋r�������т邱�Ƃ͏��Ȃ��B���{�Љ�̉������ݓ��R���A���̑��݂������Ȃ����Ă���̂ł���B���̍u���ł́A���{�̑�O�|�\�ɂ�����ݓ��R���A���̐����l�Ɏp�����Ă邱�ƂŁA�ނ�̊����������肾���Ă݂����B�v

���u�t�̏Љ�

���s����w��w�@�o�ϊw�����ȋ����i���w���m�j�B���Ɍ����܂�̍ݓ��؍��l3���B���̌��������i�؍��E�k���N�̐����o�ϕ��́A���E�����W�_�j�̖T��A�e���r�ԑg�̃R�����e�[�^�[�Ƃ��Ă��������o���B�����ɁA�w�u�ݓ��R���A���v���ĂȂ�ł�˂�?�x�u�k��2005�N�A�w���N�����������\�u�e���Ɣ����v�u�e�ĂƔ��āv�̍\�}�x�������X 2005�N�A�w�؍�NIES���̋�Y�\�o�ϊJ���Ɩ��剻�̃W�����}�x�����ڏo�� 2002�N�A�w"�ݓ�"�Ƃ����������\���قƕ����̃W�����}�x�u�k�� 1999�N�ȂǑ����B

�����₢���킹��F����w�l�ԉȊw������ �O���[�o��COE ������

e-mail�Fgcoejimu��hus.osaka-u.ac.jp �d�b�F06-6879-4046

����ÁF����w�O���[�o�� COE�v���O�����u�R���t���N�g�̐l���w���ی������狒�_�v

�����ÁF�u���f����|�s�����[�J���`���[�v�����v���W�F�N�g

����w���w�����ȍ��ی��㕶�������n�u

���{�Z�~�i�[�̐��b�l�́A�Ð�x�u�i�f�b�n�d���C�����j�ł��B

�������F�Q�O�O�X�N �R���P�S���i�y�j�P�O�F�O�O�`�P�V�F�O�O

�����@����w�L���L�����p�X�@�a�P�R�����i���w�����w���P�e�j���P

�Q�������ł��B�ǂȂ��ł������R�ɂ��Q�����������B�i�������Q���\��̕��ɂ��肢������܂��B���Q���������������j

�i�`���V�͂�����Ń_�E�����[�h�ł��܂��B�j

�y�v���O�����z

�E��ÎҎ�|�����@10:00-10:10

[�Z�b�V�����@�������\�Ɠ��_�^�����̃|�s�����[�J���`���[]

�E�n粑��i����w�j�u���f����|�s�����[�E�J���g�\�\�X�s���`���A�������ᔻ�v�i10:10-30�j

�E�������i����w��w�@���w�����ȁj�u������1930�N��̕\�ہv�i10:30-50�j

�E�R�����g�^���_�i10:50-11:30�j

[�Z�b�V�����A�������\�Ɠ��_�^�T�u�J���`���[�Ƃ��Ắu�S�X�����v]

�E�����i�H�c�H�ƍ������w�Z�j�u����Љ�̒��̃S�V�b�N�����B�^�v�i11:40-12:00�j

�E�܂�����@�܂��ȁi��p�E�v���Ǘ��w�@�j�u�S�X�����͂ǂ��ɂ���\�\���㕶�����s�̋����Ǝ����E��p�Ƃ̔�r��ʂ��āv�i12:00-12:20�j

�E�R�����g�^���_�i12:20-13:00�j

[�Z�b�V�����B�������\�Ɠ��_�^���[�J���ȕ����̃O���[�o���ȕ���]

�E�ΎR�ˎq�i����w��w�@���w�����ȁj�u�q�_���|�p�r�Ƃ��Ă̍���\�\�\�����|�\���߂���v�z�Ɖ^���\�v�i14:00-14:20�j

�E���c�q���i����w��w�@�l�ԉȊw�����ȁj�u�O���[�o�����̕����I�_���\�\�g�����X�i�V���i���ȃt�@���_���͂����ɂ��Đ��������̂��H�\�\�v�i14:20-14:40�j

�E�R�����g�^���_�i14:40-15:20�j

[�Z�b�V�����C�S�̓��_]

�E���S���ł̓��_�i15:30-16:40�j

�E�܂Ƃ߂ƈ��A�@�y�R��Y�i����w�j(16:40-17:00)

[�𗬉�]�i17:00-�j

�R�����e�[�^�[�@�ґ��A�����q�i���ꂼ�����w�j�A�ɓ����Y�i���s��w�j�A�R����b�i�m����w�j�ق�

�i��@�Ð�x�u�i����w�j�A��n���a�A�����q�i���ꂼ�����w��w�@�j

���P�@��ꂪ�O���̕��ɂ͕�����ɂ����ꏊ�ɂȂ��Ă��܂��B�����ӂ��������B

�@����w�̖L���L�����p�X���́A���w�����Ȃ̍Z�ɂ̈�u���w���v�̈�K�����ł��B

�@�u�L���L�����p�X�}�b�v�v�ւ̃����N

�@��L�̖L���L�����p�X�̍\���}�ŁA�u�S�v�Ɓu�R�W�v�̊Ԃɂ��錚���ł��B�����́A���ē����w���Ɍf������\��ł��B

�@��R�`����google�}�b�v���Q�Ƃ��������B��

�傫�Ȓn�}�Ō���

���Q�@�Q���\��̊F����ցF�u�f�B�X�J�b�V�����y�[�p�[�����O�ɓǂ�ł��Ă��������v

�@�{���[�N�V���b�v�ł́A���\�҂ɑ��Ď��O�Ɂu�f�B�X�J�b�V�����y�[�p�[�v�̒�o�����肢���Ă���܂��B����́A���\�҂���̕��A�Q���҂͈���I�ɕ��������ŏI���A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂�Ȃ��悤�A�ł��邾�����_�̎��Ԃ��[�������邽�߂̍H�v�ł��B�����̔��\�́A�Q���҂����Ƀf�B�X�J�b�V�����y�[�p�[��ǂ�ł��Ă�����̂Ƃ��čs���Ă��������܂��B

�@�f�B�X�J�b�V�����y�[�p�[��ǂ݂������́A�ȉ��̃A�h���X�܂Ń��[���ł��A�����������B�_�E�����[�h�ł���A�h���X�����`�����܂��B

�@crossing-popularculture�i�A�b�g�}�[�N�jlet.osaka-u.ac.jp�i�S���@��x�u�j

�y��Áz�@����w�O���o�[���b�n�d�v���O�����u�R���t���N�g�̐l���w���ی������狒�_�v���u���f����|�s�����[�J���`���[�v�����v���W�F�N�g�i��\�@�y�R��Y�j�^����w��w�@���w�����ȍ��ی��㕶�������n�u

�����̃v���O�����Ɋւ��āA��̕ύX�����邩������܂���B���̍ۂ́A�{�T�C�g�ł��m�点�������܂��B���m�F���������B�܂��A��N�R���ɍs��ꂽ��P���𗬃��[�N�V���b�v�̃��|�[�g���u���[�N�V���b�v�E�C�x���g�Ȃǂ̕v�y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B��ǂ����肢�������܂��B

�y�₢���킹��zcrossing-popularculture�i�A�b�g�}�[�N�jlet.osaka-u.ac.jp�i�S���@�Ð�x�u�j

�O���[�o���b�n�d�v���O�����Ɋւ��Ă��R�`�������Q�Ƃ��������B

�w�`�F�R�f�������̗[�ׁx�̂��m�点�i09.06.29�j�i�I�����܂����j

�@�A�j���[�V�����f����ƃ����E�V�����@���N�}�C�G���ƁA�ނ��h������u���U�[�Y�E�N�G�C�̍�i�́A���̓Ɠ��Ȑ��E�ς��瑽���ʂɉe����^���Ă��܂����B�R���s���[�^��p�����c��Ȏ��Ԃ��₷�k���Ȏ�d������\��������i�́A������`���Ȃ�������̂����A���Ȉ�ۂ��܂��B

�@�ނ�̍�i��ʂ��āA���A���Ƃ́A�܂��\���Ƃ͉����Ȃǂɂ��čl�������Ǝv���܂��B

�@���߂Ă����ɂȂ���͂������A���܂ł����ɂȂ�ꂽ�����A���Q�������҂����Ă��܂��B

�ꏊ�F 21���I���������ړI�X�^�W�I�i�L���L�����p�X �C���فj

���e�F �f����i�ӏ܂Ɗ��z���k��

�Q���F �\��s�v�^����

�y��i�v���O�����z

�w���I�V���E���i�[�`�F�N�x�u���U�[�Y�E�N�G�C�@1983�N�^27��

�w�V�����@���c�F���@���g���ƃG�h�K�����̍Ō�̃g���b�N�x�����E�V�����@���N�}�C�G�� 1964�N�^12��

�w�W���o�E�H�b�L�[�x�����E�V�����@���N�}�C�G���@1971�N�^13��

�w�Θb�̉\���x�����E�V�����@���N�}�C�G���@1982�N�^ 12��

�w�t�[�h�x�����E�V�����@���N�}�C�G���@1992�N�^ �S��17���̂����ꕔ

�w�����E�V�����@���N�}�C�G���C���^�r���[�x2001�N�^ ���Ԃ�����Έꕔ�{��

���F��������e�͕ύX�ɂȂ�ꍇ������܂��A���������������B

�y��ƏЉ�z

���u���U�[�X�E�N�G�C��(wikipedia)(�C���^�r���[[�p��]�j

�A�����J���܂�̑o�q�̉f����ƁB79�N����l�`�A�j���[�V���������͂��߁A�u���[�m�E�V�����c�́u��k�ʂ�v������Ƃ����w�X�g���[�g�E�I�u�E�N���R�_�C���x(86)�ŋr���𗁂сA���݂ł͎��ʂ̉f���i���肪���Ă���B

�������E�V�����@���N�}�C�G����(�����T�C�g�j(wikipedia)

1934�N�v���n���܂�B�`�F�R�A�j���[�V�����E�̋����B���̕\����i�͋����Ӗ��ł�"�A�j��"��傫����E���Ă���B1970�N�A�`�F�R�̃V�������A���X�g�O���[�v�ɉ�����Ĉȗ��A�f��E�ʼn�E�����ȂǁA����ɓn���Ċ���B����╗�h�̂��������앗�ɂ��A�X�^�[���j�Y�����ł͐���֎~�𖽂���ꂽ��A�����E�S�����o�����邪�A�����������ł��ނ͍�i����葱���A���E���̐l�X�ɉe����^���Ă���B

�����E�V�����@���N�}�C�G���̌��t���\�\

�u�������܂��A�V�������A���X���͌|�p�ł͂���܂���B������̐��_�I�w���ł����āA�B���p��_���͂Ɠ����悤�ɁA���̐[�݂ւ̗��Ȃ̂ł��B����ǂ��A����͌l�̗��ł͂Ȃ��W�c�I�Ȗ`���Ȃ̂ł��B�v�u�V�������A���X���̎�v�ȖڕW�́A�ˑR�Ƃ��Đ��E��ς��邱�Ɓi�}���N�X�j�ƁA����ς��邱�Ɓi�����{�[�j�B�v

��ÁF�u���[���b�p�^�[���b�p�����̌��㕶�w�v�iGCOE���C�������@�� �ʎq�j

�@�@�@�u���f����|�s�����[�E�J���`���[�v�iGCOE���C���� �v�ۓc �����j

�@�@�@�u���y�̐��Y�E���ʁE����ɂ�����R���t���N�g�v�iGCOE���Ɛ��i�S���ҁE���w�����ȏy�����@�ɓ� �M�G�j

�@�@�@�i����w�O���[�o��COE�v���O�����u�R���t���N�g�̐l���w���ی������狒�_�v�j

���ÁF ����w���w�����ȃ��f�B�A���{�A����w�f�B�X�v���C�E�v���W�F�N�g

�₢�����F �v�ۓc�i medialab�A�b�g�}�[�Nlet.osaka-u.ac.jp �j

Scienthrough���@�U���̃T�C�G���X�J�t�F�i09.06.30�j�̂��m�点

�ꏊ�F����w21���I���������ړI�X�^�W�I

�Q����F����

���O�\�����݁F�s�v

���ÁF����w�R�~���j�P�[�V�����f�U�C���E�Z���^�[

���́F����w21���I������

�u���܁A�w�䉟����čl����v�J�Â̂��m�点�i09.07.15�j�i�I�����܂����j

�@�{�V���|�W�E���ł́A���܂��܂ȗ����ϓ_����̃p�l���X�g�̕Ɠ��_��ʂ��āA�w��Ƃ���������A���{���߂�����j�E�Љ�E�����Ɋւ��鏔�_�_�������Ă���悤�ȕ������߂��������Ǝv���܂��B���{�w�������̊W�҂͂��Ƃ��A���ی��㕶�������n�u�ɏW�����w�����ȁA�l�ԉȊw�����ȁA�܂�����w�̌����ҁA�@���A�w���A����Ɍ���Љ�ɊS������ʂ̕��X�̂��Q�����Ăт����܂��B�`���V�͂�����

�ꏊ�F�@21���I�������@���ړI�X�^�W�I�i����w�L���L�����p�X���@�C���فj

�p�l���[�F

�������B�i����w��w�@���w�����ȋ����j�@����N�@�i���@�i��j

���������i�ݓ�����J���ҘA���j�u���ɂƂ��Ă̎w�䉟��v

���_�����i���u�Б�w�Љ�w���y�����j�u���O�͒N���I���ʂ̐����Ɛg�́v

���A�S�@�i����w��w�@���w�����Ȕ��m����ے��j�u�u�O���l�o�^�@�v�ւ̎v�l�\�\���ق̘_���Ƃ��̖����v

���A���W�F���E�C�V�i������w�Љ�w���y�����j�u�ݓ��u���W���l����݂��w�䉟��v

�@�@�@���ی��㕶�������n�u

���Á@����w��w�@���w������

���́@�u���f����|�s�����[�E�J���`���[�v�����v���W�F�N�g�i����w�O���[�o���b�n�d�v���O�����u�R���t���N�g�̐l���w�v�j

�₢���킹��F���{�w������

�^�珹�� : mmanabe�A�b�g�}�[�Nlet.osaka-u.ac.jp

�×�������C����ƁA�d�����C��������Î�̖����B

�@�u�f���C������قǁA���}���`�b�N�����v�i�X�^�[�����j�B

�@�u��т̂悤�ȉR�����j�邱�ƂŁA�w�҂͐��Ԃ������悤�ȋC�ɂȂ�v�i�����݂䂫�j�B

�@�吙�h�A�ˍ⏁�A�F��O���A�}���N�X�A���J�s�l�A���㌒���A���������A��c���A�r���E�w�C�o�[�A�}�C�P���E�W���N�\���A�����Đ��u�Y�I

�@�O���ԑS���͂Ŏ��������J�c�q�R�E�}���A�[�m�E�G���h�E�ƂƂ��ɁA�u���[�����v�ɂ��Ďv�l����B

�@�哢�_��̂͂��܂�A�͂��܂�E�E�E

��Á@�u�哢�_��v���s��

��

�@�ї��ÍF�@�i�����Y�p��w�y�����j

�@���G�i�����Y�p��w��w�@�j

�@�g�V�퐶�i����wGCOE ���C�������^ NPO �@�lrecip ��\����)

�ڍׂ̓����N��̃`���V���������������B

���ÁF�����A�W�A���p�فA����wGCOE�u�R���t���N�g�̐l���w�v

�u�R���t���N�g�̐l���w�v�Z�~�i�[��37 �� �^�i���j�u���f����|�s�����[�J���`���[�v�������[�N�V���b�v

�i09.12.05�j�I�����܂����B

�@�̂Ƃ��A�����A�g�����h���Ƃ̗͂Ƃ͉����B

�@�R�[�������X�|���X�A�������炫�����Ă���͉̂����B

�@�{���[�N�V���b�v�ł́A���^�̌����A��w�̋����ł́u���u���[�X�v��e�����@���l�ފw�ҁE�����s�L�����}���A�̂����ƁA�������ƁA�����āu�ɂ݁v�����邱�Ƃɂ��āA�G�b�O�V�F�[�J�[�ƃu���[�X��ʂ��čl���Ă݂����B

�����F2009�N12��5���i�y�j 14�F30�`18�F00

���F����w21 ���I���������ړI�X�^�W�I�i�L���L�����p�X�E�C���فj

�Q�����R�A�����ł��B

������w�A�]�ː��w�A�吳��w�A�b�w�@��w�ȂǁA���u�t�B�@���l�ފw�҂Ƃ��āA����̐��_�����A�@���ƕ\�������̉\���ɂ��Č������Ȃ���A�m�w�|�ƁE�R�[�����Ƃ��n�Ƃ��Ă̊������W�J���B

���i��������̊����Ɋւ��钩���V���̋L���ւ̃����N�j

����������̊����ɂ��ẮA��{�l�̃z�[���y�[�W����Q�Ƃ��������B

��������Ƀ`���V������܂��B�Q�Ƃ��������B

�J���n���c��ԁu�ї��ÍF�ƍl���� �����Ɖ^���v�J�Â̂��m�点�i09.12.12�j�I�����܂����B

�ꏊ�F����w�L���L�����p�X�@�Ҍ��R��قQ�K�A��c��

�Q�����R�A�����ł��B

�i�ї��ÍF�w�X�g���[�g�̎v�z�`�]�����Ƃ��Ă�1990�N��x2009�ANHK�o�Łj�B

�@�����Ȃ̂��B�������̉\���͐����������_�d�Ō[�ւ������̂ł��Ȃ���A���Ƃɋ������邱�Ƃł��Ȃ��A�����������ɎU���A�܂�����B�����Ă��̎U������ꑱ����u�����͐����ɏ]�����Ȃ��B�����͎�i�ł͂Ȃ��A�ނ���ړI�ł���v�i���j�B���̂Ƃ������т�����^���Ƃ́A�ǂ̂悤�ȗ͂Ȃ̂��B�������������邱�Ƃ́A������ړI�Ƃ��Đ�������^���̒��ɂ����āA����S���̂��B

�@�ї��ÍF����̒����w�X�g���[�g�̎v�z�`�]�����Ƃ��Ă�1990�N��x�𒆐S�ɓǂ�ŁA�����̐l���������������܂��B

�������\��

�@�I�R�V�炳��i�|�\�Љ�j�����ҁj

�@���c�q������i�Љ�w�ҁj

�@�ɂ�Ƃ肳��i���������� �Ƃ��ǂ��J�����j

�@�E�E�E�E�E�E�E�E�i���̑����X���W���j

������ �ї��ÍF����i�����|�p��w�y�����j

���i�� �y�R��Y����i����w�����j

��������Ƀ`���V������܂��B�Q�Ƃ��������B

�u���ɍl���邱�Ƃɂ��āF�����@�B�̏ꏊ�Ɖ^���v�J�Â̂��m�点�i09.12.19�j�I�����܂����B

�ꏊ�F����w�L���L�����p�X�@��w������H�Z���^�[�@�J���^�Z�~�i�[��

�X�`���[�f���g�R�����Y�@�i���猤�����T�k���F���R�Ȋw���l�P�K�j

�����́A����w�����g�o���n�}�̂S�P�Ԃł��B

�Q�����R�A�����ł��B

�����i�i�������F������ԁq�X���{�m���r�j

���F�q�i���ނ�����F������ԁq�X���{�m���r�j

����r�F�i���̂Ƃ��Ђ��F�t���[�^�[���j�I�������j

�O�c�N���i�܂����Ƃ������F�w���yHAN�z�x�ҏW�l�j

�u�ߑ�Љ���o�����A���߂�ꂽ�����̈������i���z����I�j�A���l�ȗ��_�I����ї��j�I�v�f���o��ڑ������ւƌ���������ϊ������邱�ƁB���Ȃ킿�A���ƕ��������m���ł͂Ȃ����Ƌٖ��Ɍ��т����m���Y���邱�ƁA���邢�͐��̈ꕔ�Ƃ��Ēm���Y���A���H�̈ꕔ�Ƃ��ė��_�Y���邱�ƁB�m����ӎ���ς���̂ł͂Ȃ��g�̓I�ȏK���Ɩ��ӎ����ꎩ�̂�ς��銈����ʂ��āu�H�v�\���v���邱�ƁB���قƈَ������Ƃ菜���Ċm�ł��铝�ꐫ������̂ł͂Ȃ��A���قƈَ������o��Ȃ���₦���V�������̂���������ό`����鐶���̏�ւƍ�肩���邱�ƁB�v

�i�����i�u�}���N�X��`�ƃR�~���[����`�v�j

�@��������Ƃ����s�ׂ́A��w�A�J�f�~�Y���̔r���I�Ɛ菊�L�ł͂Ȃ��B

�@�O�c�N�������ҏW�l�߂�w���x�́A�ݖ�̔ᔻ���_�̕�����ړI�Ƃ��đn�����ꂽ�G���ł���B���E�̏��\���I�ɕ��͂��ᔻ���ϊv�ւ̐헪�����邱�ƂɊ�^���郁�f�B�A�𐧍삷�邱�ƁB�܂��A�t���[�^�[���j�I�������̏���r�F����͑�w�@�����яo���ă��j�I���̊������J�n���A�\���̃`�����l����ς��Č����Ƃ����s�ׂ��Â��Ă���B

�@�����������w�Ƃ�����ł킽�������́u���f����|�s�����[�J���`���[�v�Ƃ����v���W�F�N�g�Ƃ��āA�|�s�������e�B�A�|�s�����[�J���`���[�ɂ����錤���Ɖ^���A��w�̐g�����x�A�w���Ɗw�O�̌��Љ����ꂽ���Ƒ̐����߂����ďW���I�ɍl���邽�߂̕��@��͍����Ă����B��w�Ō�������Ƃ����ƁA�Ђǂ������Ӗ��ɕ������Ă��܂����A�����ł͂Ȃ��A�N���������Ȃ����X�̂�����Ƃ����H�v��v�l���b���܂�����̐��ƌ��т��������ł���ƂƂ炦��B��w�����������u�G���v�ƌĂԎd���̂Ȃ��ɁA�����Ƃ����s�ׂ͊܂܂�Ă��Ȃ��͂����Ȃ��B�����������������邱�Ƃ������B�f���ő���𗐂���p���l���邱�Ƃ������B���̂��߂̊W���A�ꏊ�E��Ԃ̔z�u�A�o�ς̂����݁A�R�~���j�P�[�V�����̃X�^�C���͂ǂꂭ�炢���l�ł��肤�邾�낤���B���炽�߂āA�Ƃ��ɍl���邱�ƁA�Ƃ��Ɍ������邱�Ƃɂ��čl���Ă݂����B

���i��

�n粑��i�킽�ȂׂӂƂ��F�l�ԉȊw�����ȏ����j

�����₢���킹��F�u���f����|�s�����[�J���`���[�v�����v���W�F�N�g�icrossing-popularculture�i���}�[�N�jlet.osaka-u.ac.jp)�Ð�܂ŁB

��������Ƀ`���V������܂��B�Q�Ƃ��������B

���傫�Ȓn�}�� �X�`���[�f���g�R�����Y�̏ꏊ ��\��

�����̐g�̂Ƃ͉����`�x�邱�Ƃ͌������邱�Ɓ^�������邱�Ƃ͗x�邱�Ɓ`�k�x��ƍu���l

�J�Â̂��m�点�i2010.01.15�j�I�����܂����B

�ꏊ�F����w�L���L�����p�X�C���ف@�Q�P���I���������ړI�X�^�W�I

�Q�����R�A�����ł��B

���u�t�F������ЂƂ݁i�������x�ƁE�������x�w�ҁj

���v���O����

��ꕔ�@���x

�@�@�o���F������ЂƂ݁@�@����F�I�R�V��i���w�����Ȕ��m�ے��j

��A������ŕ�(������ł��ӂ�)

��A�ԕ�(�͂Ȃӂ�)

�O�A�X�|(��������)�@�i�����j

��@�u���ƃf�B�X�J�b�V����

�@���Ԃ̔ޕ��ɏ��������Ă��܂����x�̋Z�@��g�̂̕����́A�����ɂ��ĉ\���낤���H

���H�ƌ����s�ׂƂ̂����Ȃ�A���Ȃ킿���炪���x�̓`���҂ł���A�����ɂ���������ΏۂƂ��Ď��グ�邱�Ƃ���A�ǂ̂悤�ȉ\�����Ђ炩��邾�낤���H

�@�{���[�N�V���b�v�́A����{���ɓ`������鑺�x��̌�������u�䊥�D(������)�x��v�i���{����̋{��|�\�j�̕��������݂�������ЂƂ݂�����}���A�������x�̎����ƍu�����畑�x�����̂��炽�Ȏ����ɂ��܂�܂��B

���u�t�̏Љ�

�ʏ闬�����݉�t�Ƃ��ĕ���ɗ����Ȃ���A�������x�̐g�̋Z�@�̌����Ŋ������B���ꌧ���|�p��w��w�@�i����|�p��C�j���C����A10�N�߂��ɂ킽���ĉ���{���e�n�̑��x�����ނ��A2009�N7�����ꌧ���|�p��w�ɂĕ������ꂽ�䊥�D�x��u�X�|�v�̍l��S�������B�n�앑�x�Ɂu���Ȃ�̎v���v�u�V�ł��E�~�n�}���v�Ȃǂ�����B

�J�Â̂��m�点�i2010.01.29�j�I�����܂����B

�ꏊ�@����w�L���L�����p�X�A�N�Z�X

�i�ꕔ�Ɠʼn�ꂪ�قȂ�܂��j

�y�ꕔ�z�@13:00-15:40�@�w S/N �x��f�{�g�[�N������w�Q�P���I���������ړI�X�^�W�I

�y�z�@15:45-��@�������Ⴂ���͂ށ\���L��Ԃ̎����\���Q���뉀�i����w�t�������}���ف@���ʌ��֑O�j�ʐ^

��������Q�������B���O�o�^�s�v�B

�@����A4�Ń`���V�i�ȈՃf�U�C���Łj�������炩��_�E�����[�h���Ă��������܂�

�@����A4�Ń`���V�i�ȈՃf�U�C���Łj�������炩��_�E�����[�h���Ă��������܂��@����A3�Łi���K�T�C�Y�^���ʕό`�j�͂�����ł��B

�@30���ȏ� �ōL��ɂ����͂���������̓v�����g�A�E�g�������̂��Ȃ�ׂ����t�����Ă��������܂��A���A�������肢���܂��B

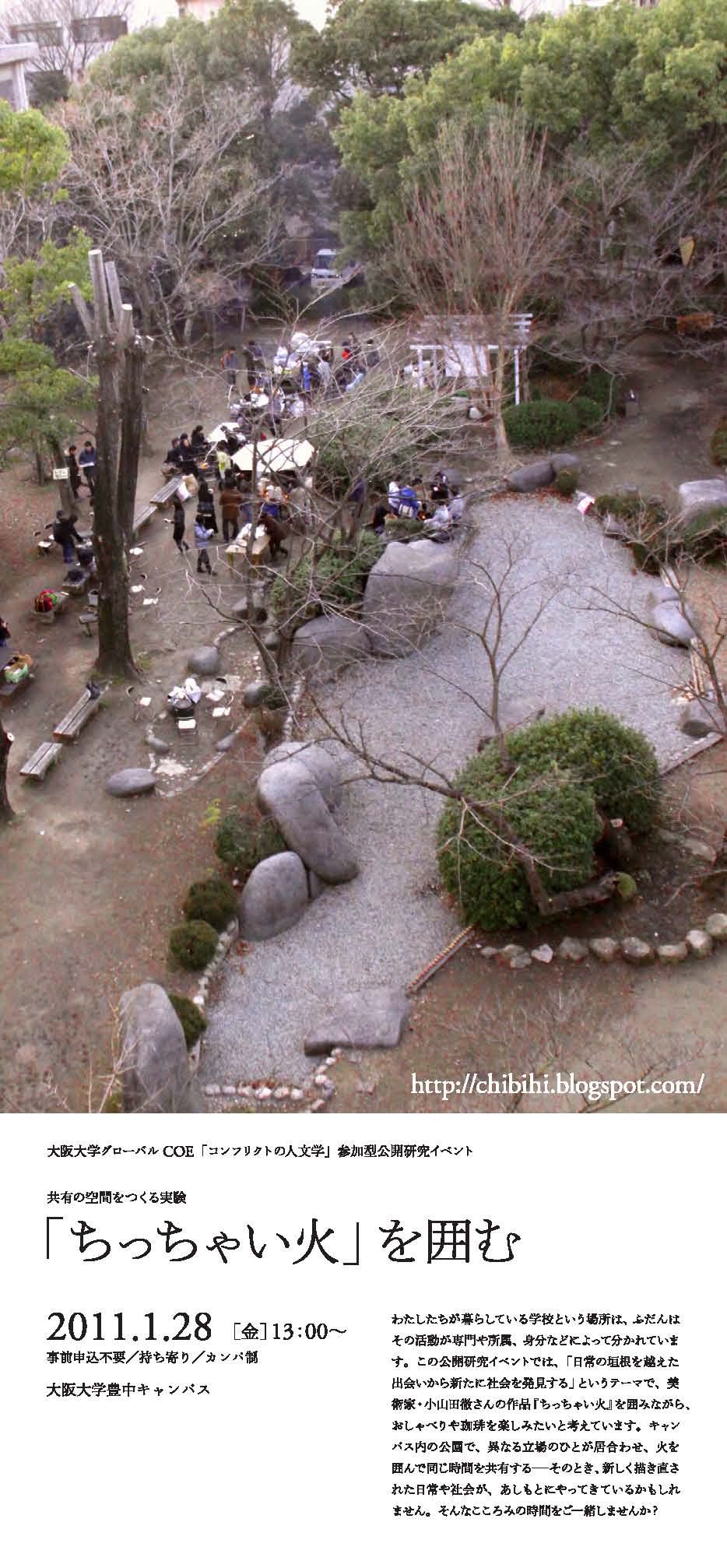

�@�킽����������炵�Ă���w�Z�Ƃ����ꏊ�́A�ӂ���͂��̊��������⏊���A�g���Ȃǂɂ���ĕ�����Ă��܂��B���̌��J�����C�x���g�ł́A�u����̊_�����z�����o�����V���ɎЉ������v�Ƃ����e�[�}�ŁA���p�ƁE���R�c�O����̍�i�w�������Ⴂ�x���݂͂Ȃ���A������ׂ�₨�����y���݂����ƍl���Ă��܂��B�L�����p�X���̌����ŁA�قȂ闧��̂ЂƂ������킹�A���͂�œ������Ԃ����L����\���̂Ƃ��A�V�����`�������ꂽ�����Љ�A�������Ƃɂ���Ă��Ă��邩������܂���B����Ȃ�����݂̎��Ԃ����ꏏ���܂��H

�ڍ׃v���O�����@�u�������Ⴂ�v�̐���҂ł���A���p�ƁE���R�c�O����ƁA�{�C�x���g�������҂̃u�u�E�h�E���E�}�h���[�k����ƈꏏ�ɁA����l���Q������Ă����u�_���^�C�v�v�ɂ��p�t�H�[�}���X��i�wS/N�x�� 1995�N�㉉���L�^�f�����ӏ܂��܂��B���̌�A�L�����p�X���̌����Ɉړ����A�u�������Ⴂ�v���Q���҂ƂƂ��ɐݒu���Ĉ݂͂܂��B�g���Ƃ�Ȃ��炨����H�ׂ��̂𖡂킢�A���܂��܂Ȑl�����ʼn߂������Ԃ�����@�\���L�̋�Ԃ��������

| �ꕔ | �ꏊ�F�Q�P���I���������ړI�X�^�W�I�i�C����2F�j | ���wS/N�x��f���͓r�������ł��܂���B�r���ޏo�͉\�ł��B |

|---|---|---|

| 13:00-�@ | �p�t�H�[�}���X�w S/N �x �L�^�f����f | �i�_���^�C�v dumb type�^1995�N�㉉�j |

| 15:00- | ���k�� | ���R�c�O����A�u�u�E�h�E���E�}�h���[�k����������� |

| �� | �ꏊ�F�Q���뉀�@�q�}���ِ��ʌ��ցr�O | �r���Q���^�o���莩�R�^����劽�}�^�J���p���ݒu�^my�H�튽�} |

| 15:45-��܂� | �������Ⴂ���͂� �\���L��Ԃ̎��� | �L�����p�X���̌����ŁA���܂��܂ȗ���̂ЂƂ����Őݒu���Ƃ��s���A���L�̏�����肽���ƍl���Ă��܂��B�w�������Ⴂ�x�ŊȒP�Ȓ������ł��܂��B�Ă��������́A�ӂ�܂��������̂���ĂāA���Q�����������̂��劽�}�ł��B �����L��Ԏ����̎��ԑт͑�ϊ������Ƃ��\�z����܂��̂ŁA�h��������肢���܂��B ����J�̏ꍇ���~�܂��͏ꏊ�ύX�̉\������B���̍ۂ͘Q���뉀���̓��I�Ɍf���\��B |

�wS/N�x�Ƃ�

�@1984�N�ɐ��܂ꂽ�A�[�e�B�X�g�O���[�v�u�_���^�C�v�v�́A1992�N�ɃC���X�^���[�V������p�t�H�[�}���X���琬��uS/N�v���W�F�N�g�v���J�n�B���̒���Ƀ_���^�C�v�n�݃����o�[�ł���Ë�����炪�Q�C�ł��邱�ƂƃG�C�Y�ǂ��Ă��邱�Ƃ�F�l�����ɓ`�������Ƃ��_�@�Ƃ��A�uS/N�v���W�F�N�g�v�́u�sS/N�t�̂��߂̃Z�~�i�[�E�V���[�v�Ƃ��������I��i���o�Ȃ���p�t�H�[�}���X�wS/N�x�ւƔ��W���Ă����܂����B

�@�p�t�H�[�}���X�wS/N�x�́A1996�N�܂ł�16����21�s�s�ŏ㉉���ꂽ��A���̏㉉�L�^�f������w��s���u���ȂǗl�X�ȏꏊ�ō�����f����Ă��܂��B�㉉�����́A�Z�N�V���A���e�B��G�C�Y�ɑ���\�������W�J���i�ߌ��E�}�i�I�j�ł���ƕ]����܂������A�Ō�̏㉉����15�N�o�Ƃ��Ƃ��Ă��錻�݁A���̃p�t�H�[�}���X�ɍ��߂�ꂽ�l�ԂƎЉ�ɑ��郁�b�Z�[�W�́A�V���Ȋϋq�ɂ���Ă��[�����������悤�Ɏv���܂��B

���R�c�O�@����܂� �Ƃ����@���p�Ɓ^���i���W����

�@1984�N�A�F�l�����ƃp�t�H�[�}���X�O���[�v�u�_���^�C�v�v�������B�_���^�C�v�̊����ƕ��s����90 �N����A���܂��܂ȋ��L��Ԃ̊J�����n�߁A�R�~���j�e�B�Z���^�[�u�A�[�g�X�P�[�v�v�u�E�B�[�N�G���h�J�t�F�v�Ȃǂ̊����s���ق��A�R�~���j�e�B�J�t�F�ł���uBazaar Cafe�v�̗����グ�ɎQ���B���݂͂����̊�����ʂ��ďW�܂������܂��܂ȕ���̗F�l�����Ƒ���{�H�W�c�����A���L��Ԃ̊J�����s���Ă���B

�u�u�E�h�E���E�}�h���[�k�@������p��Ɓ^dista�x�����R�[�f�B�l�[�^�[

�@�_���^�C�v�̃p�t�H�[�}���X�uS/N�v�ɏo���B���̌�A�\���܂��͍����O�̃A�[�e�B�X�g�Ƌ����ʼnf���A�p�t�H�[�}���X�A���͂Ȃǂ̐���Ɣ��\���s���B������HIV/�G�C�Y��Z�b�N�X���[�N�Ɋւ�������J���Ȃ̌������Ɠ��ɂ��g���A���݂͑�㓰�R�ɂ���HIV/�G�C�Y��I���N�ɂ��Ă̏��X�e�[�V�����udista�v�Ŏx�����R�[�f�B�l�[�^�[�߂�B2008�N���A�u�\���̊�b�u���v�Ƒ肷��u���m�v�̊J�Â��Љ�w�╶���l�ފw�̐��Ƃ�Ƌ��Ɏ��݂Ă���B

��@�ÁF�u�������Ⴂ�v���s�����o�[

����w�O���[�o��COE�v���O�����u���f����|�s�����[�E�J���`���[�v�i�R���t���N�g�̐l���w���ی������狒�_�j

���@�ÁF����w���w�����ȃ��f�B�A���{

�⍇���F�v�ۓc�݂��@medialab�i�A�b�g�}�[�N�jlet.osaka-u.ac.jp

�u�t�F�n�ӏ��ꎁ

�i�������H�g�싳��^soul in ������^����]�َ����ǎ����j

��S�S��u�R���t���N�g�̐l���w�v�Z�~�i�[�i2010.2.20�j�I�����܂����B

�ꏊ�@����w�L���L�����p�X

���ʋ���Ǘ��u�`��A�� [��A102�u�`��]���ύX���܂����B�����ӂ��������B

���t�߂̒n�}�͂�����B

13�F30�`16�F20

��ꕔ�F�������Esoul in ������E����]��

16�F30�`18�F00

��F�e�N�X�g�Ǝ��H���߂����ā`���c�Ɛ푈�ӔC�`

�@2003�N���犈�����Â���usoul in ������|��h�Җ����l����@���ҘA����i�\���J�}�j�v�́A���̏d�v�Ȏ���Ƃ����邾�낤�B���̉^���̂́A��K����Ȃ��A���c���z�����A�o���莩�R�ȏ@���҂̃l�b�g���[�N�Ƃ��ċ@�\���Ă���B�ϋɓI�ɂ�������Ă������������t�E�n�ӏ��ꎁ�ɂ��A����́u�i���Љ�v�̖��́A�o�ϓI�ȗ̈�ɂ݂̂��������̂ł��Ȃ���A���Ƃ�s����A�ƁA�u�n���v�ւƒǂ�����Ă���l�тƂɂ݂̂��������̂ł��Ȃ��B�����̐l�тƂ́u���ꏊ�v�ł��邩�̂悤�ɉ��\���ꂽ�s���Љ�����̗l�X�ȏꏊ�ŁA�҂�����コ������Ȃ���A�ǓƂɓ|���܂Ő킢�Â��邱�Ƃ��������Ă���B�����āA��h�҂���������̐���������r�����A���́u���ꏊ�v�ɂ����݂��B�l�тƂ́u���v�͋x���̏�����߂Ă��܂���Ă���B�\���J�}���ɂ����A���̍��͍��u�n���Љ�j�b�|���v�Ȃ̂��isoul in ������ҁw�n���Љ�j�b�|���ց\�����肩��̔��M�x�A�b�g���[�N�X�A2008�N�A�Q�Ɓj�B

�@�n�ӎ��́A�g�_����I�ꂽ�ҁh�Ƃ��Ă̏@���ҁE�M�҂��A���ꏊ�ɂ���l�тƂ��̂������݁A��������L�ׂ悤�Ƃ���]���̏@���W�c�ɂ��u�~�n�v�̎v�z�ɂ��������ڂ������Ă���B�����c�̋��c�Ɋւ��e�N�X�g��ǂ݂Ȃ�����Ƃ�ʂ��āA�ނ͉��n�i���ڂ��j���̂������ނ̂ł͂Ȃ��A���n�Ɏ��_���ڂ��A��������l�Ԃ������鐢�E�S�̂��݂߂Ȃ������Ƃ��u������B�����ɂ����ẮA�u�@���v�̓����ɐg��u���n�ӎ����g���������₢������邱�Ƃɂ��Ȃ�̂��낤�B

�@�������ēn�ӎ���̖ڎw���Љ�^���́A�u�@���v�����E���Ă����̂����A����ł͋��`��M�Ȃǂق��ۂ肾���āA�����I�ȎЉ�^���ɂ܂��i����悢�̂��낤���H�����炭�i���Ȃ��Ƃ����́j�n�ӎ��̓����́A�ۂł��邾�낤�B�����c�̐A���n�z���A�푈���̖͂��Ȃǂ�₢�����Ă����������w�҂Ƃ��Ă̓n�ӎ��́A�u�@���v���z���邻�̂Ƃ��ɂ��A���c�ɂ������e�N�X�g��������Ȃ��B����͂ނ���A�\���J�}�ł̒��u�@���v�I�Ȏ��H�̂������������Ȏw�j�Ƃ��ēǂ݂Ȃ�����Ă���悤���B����������Ƃ��̂�����ɁA�@���`���ƌĂ����̂̐V���ȉ\�����J����Ă���̂�������Ȃ��i���邢�͊J����Ă��Ȃ���������Ȃ��j�B

�@�{�Z�~�i�[�ł́A�n�ӏ��ꎁ���u�t�Ɍ}���A�ނ̋��������t�Ƃ��Ă̏@�������E���w�����҂Ƃ��Ă̎��H�E�\���J�}�ł̊������߂����āA���̎O�҂������ɘA�ւ��Ȃ���쓮���Ă���i������j�̂����l���Ă݂����B����ɁA���J���ҕ������c���@���c�́A�A�����Ȃǂ��Ăт����č�N�ݗ�����A�n�ӎ��������ǎ����߂����]�قɂ��Ă����b���f������ł���B����]�ق́A�d���ƏZ�܂����������l�ɂƂ肠�����ً}�Ɂu�Z�܂��v�Ɓu�H�v����A�ďo���̕����ƕ��@���ꏏ�ɍl�����鎞�ԂƏꏊ�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���B�����������݂̈Ӌ`�ƓW�]�ɂ��čl����@��ɂ��Ȃ�K���ł���B

�i�i��E���@�i�����@���w�����Ȕ��m����ے��j

���Q�l�����N

soul in ������

http://www.atworx.co.jp/works/pub/47.html

����]��

http://www.osaka-lsc.jp/kiboukan/

�i2010.3.20�j�I�����܂����B

�@�ȉ��̗v�̂Ō����𗬃��[�N�V���b�v���J�Â��܂��B���̃��[�N�V���b�v�́A�L���Ӗ��ł̃|�s�����[�J���`���[�i���O�����A���������A�Љ�^���ƕ\���Ȃǁj�Ɋւ��錤������H�������s���Ă�����X�ɎQ�����Ăт����A���\�E���_�E�𗬂̋@���݂��邽�߂ɊJ�Â��܂��B�����̈�◧��̈Ⴂ���z���āA���L���c�_���ł���悤�ȃ��[�N�V���b�v�ɂ������ƍl���Ă���܂��B�F�l�A���ЁA���Q�����������B

�ꏊ�F����w�L���L�����p�X�@��w������H�Z���^�[�@�J���^�Z�~�i�[��

�X�`���[�f���g�R�����Y�@�i���猤�����T�k���F���R�Ȋw���l�P�K�j�i���ύX���܂����I�����ӂ��������I�j

�����́A����w�����g�o���n�}�̂S�P�Ԃł��B����google�}�b�v���Q�l�ɂ��Ă��������B

�Q�����R�A�����ł��B�i�������Q���\��̕��ɂ��肢������܂��B���́y�����肢�z���������������j

�@�����̃X�P�W���[���́A�ȉ��̒ʂ�ł��B

| 10�F30- | ��|���� | �@ |

| �Z�b�V�����P�@ | �@ | |

|---|---|---|

| 10:40-11:15 | ���q�ˑ��Y�i����w��w�@���w�����Ȕ��m�O�ے��j | �Ñ����ɂ�����u���퐫�v�ᔻ�̎˒��@ |

| 11:15-11:50 | �����R�M�i����w��w�@���w�����Ȕ��m����ے��j | �w����x�́w���i�x�ɂȂ肤��̂��[A.R.�z�b�N�V�[���h�ɂ�����u����J���v�T�O�̍Č����̎��݁@ |

| 11:50-12:25 | ���t�u��i����w��w�@���w�����Ȕ��m�O���ے��j | �ϑz�����ƖG���j�q�\�j���g�̂́u�L�������v�A�����āu�����q�v�Ƃ́@ |

| �Z�b�V�����Q�@ | �i12:25-13:30�@�����x�݁j | |

| 13:30-14:05 | �`�����q�i�_�ˑ�w��w�@���m����ے��j | �W�F���_�[�����炷�\���̃R�[�h���Ɖ�ǁ\�w�I�g�����x�̎��Ⴉ��@ |

| 14:05-14:40 | ���c�̂��݁i�ԉ���w���w���u�t�j | �u�����v�����e���r�A�j���ɂ�����q���C�����̕��́\�u�v���L���A�v�V���[�Y�̎�����@ |

| �Z�b�V�����R�@ | �i15���@�x�e�j | |

| 14:55-15:30 | �|�������i����w��w�@���w�����Ȕ��m����ے��j | ���ƕs�C���̋��ԂŁ\�ߑ��W���p�Ƃ��Ă̐��l�`���߂����ā\�@ |

| 15:30-16:05 | �`�c�@���i����w��w�@���w�����Ȕ��m����ے��j | �u��ˁv �Ƃ͒N�̂��̂��H�@�\�\�t�@���A���ǎҁA�����č��A�L�q���鎄�ɂ��ā@�P�X�R�O�N��㔼�̓������N�_�Ɂ@ |

| �Z�b�V�����S�@ | �i15���@�x�e�j | |

| 16:20-18:00 | �y�R��Y�@�i�i��j | �S�̓��_�^���c�}�b�v���g���� |

�y�����肢�z

�Q���\��̊F����ցF�u�f�B�X�J�b�V�����y�[�p�[�����O�ɓǂ�ł��Ă��������v

�@�{���[�N�V���b�v�ł́A���\�҂ɑ��Ď��O�Ɂu�f�B�X�J�b�V�����y�[�p�[�v�̒�o�����肢���Ă���܂��B����́A���\�҂���̕��A�Q���҂͈���I�ɕ��������ŏI���A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂�Ȃ��悤�A�ł��邾�����_�̎��Ԃ��[�������邽�߂̍H�v�ł��B�����̔��\�́A�Q���҂����Ƀf�B�X�J�b�V�����y�[�p�[��ǂ�ł��Ă�����̂Ƃ��čs���Ă��������܂��B

�@�f�B�X�J�b�V�����y�[�p�[��ǂ݂������́A�ȉ��̃A�h���X�܂Ń��[���ł��A�����������B�_�E�����[�h�ł���A�h���X�����`�����܂��B

�@crossing-popularculture�i�A�b�g�}�[�N�jlet.osaka-u.ac.jp�i�S���@��x�u�j

����ÁF����w�O���[�o��COE�v���O�����u�R���t���N�g�̐l���w���ی������狒�_�v

RF�u���f����|�s�����[�J���`���[�v[������\�@�y�R��Y�i����w���w�����ȁj]�{����w���w�����ȍ��ی��㕶�������n�u

�����ē��}

�@���̒n�}�ŁA�ڈ�̂���ꏊ�ł��B�L���L�����p�X�̋�����H�Z���^�[���Ǘ�����ЖʃK���X����̃Z�~�i�[���ł��B

���傫�Ȓn�}�� �X�`���[�f���g�R�����Y�̏ꏊ ��\��

2010/12/3�i���j

17:00-�ꏊ�@����w�L���L�����p�X

���n�����������S�K�@�k�U����

�i�P�j�f�B�A�X�|���̒�`�𗠑����玎�݂邱��

�i�Q�j�{���[�����Z��̎d���̓��ِ��A�ʒu�Â��̓��

�i�R�j�[�֎v�z�A���R�@���_�Ƀf�B�A�X�|����ǂ݂���

�i�S�j���E�s����`�i�R�X���|���^�j�Y���j�ƃf�B�A�X�|��

�i�T�j���{�̐��v�z�̂Ȃ��́u���E�v�ƃf�B�A�X�|��

�i�U�j�f�B�A�X�|���Ɓu���ݘ_�I�v�̋��r��

�u�t�Љ�

1962 �N���܂�B�a����w�\���w�������B���͕��������A���f�B�A�_�A�Љ�v�z�j�ȂǁB

�����Ɂw�A�[�o���E�g���C�o���E�X�^�f�B�[�Y�x�i���j�Ёj�A�w�f�B�A�X�|���̎v�l�x�i�}�����[�j�A�w�l�H���R�_�x�i�������[�j�A�w�V�`���A�V�I���x�i��i�Ёj�A�w�g�̃��^���X�[�c�x�i�I�ɍ������X�j�A�Ƀ|�[���E�M�����C�w�u���b�N�E�A�g�����e�B�b�N�x�i����A���j�Ёj�A�|�[���E�c�D�~���[�w���Y���E�T�C�G���X�x�i����A�y�Ёj�Ȃǂ�����B

�ߔN�A�~�G�̓J�i�_�A�����g���I�[���̃}�b�M����w���A�W�A�w�Ȃŋq�������߂�B

���͂�����B

���傫�Ȓn�}�� ���n���������� ��\��

���₢���킹�� ����w��w�@�l�ԉȊw�����ȃO���[�o��COE ������

e-mail: royterek��hus.osaka-u.ac.jp�i�Ԕ��j

���Áu�R���t���N�g�̐l���w�v�����v���W�F�N�g�u�V�I�j�Y���̍l�Êw�v�u���f����|�s�����[�J���`���[�v

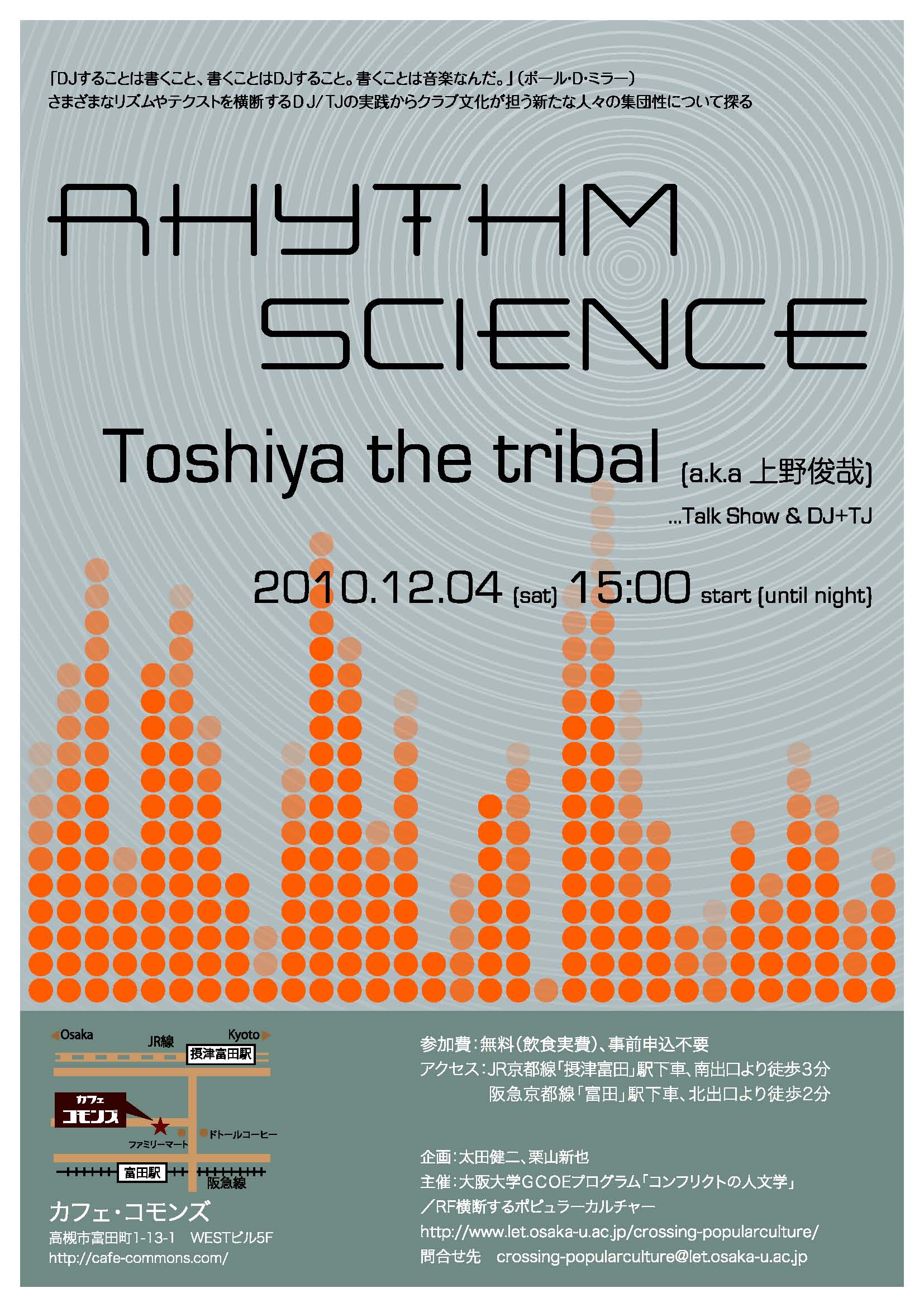

�@�{�C�x���g�ł́A�|�[���ED�E�~���[���̒����w���Y���E�T�C�G���X�x�̖�ҁi������q�Ƌ���j�̂ЂƂ�ł�����r�Ǝ����}���ADJ�^TJ���������w���Y���E�T�C�G���X�x�ɂ��Ă̍u���i��ꕔ�j����DJ�^TJ�̉��f���ɂ��Č�������B�����DJ�C�x���g�i��j���Ƃ����ăN���u�����ɂ�����l�X�̏W�܂�̉\���ɂ��ĒT���Ă݂����B

�@DJ SPOOKY���ƃ|�[���ED�E�~���[�����q�ׂĂ���悤�ɁA�����̕��͂��Ȃ����킹�Ȃ��珑�����ƂƁA�����̉������Ȃ����킹�Ȃ���DJ���邱�Ƃ͂ƂĂ��悭���Ă���B

�@�u���������Ӗ��ŁADJ�Ȃ��TJ�iText Jockey , TheoreticalJockey�j�Ƃ����T�O���v�������v�i���r�Ɓj�BDJ���邱�ƂƏ������ƂƂ̏d��Ȑړ_���������������r�Ǝ��́A�����̕��͂��Ȃ����킹�Ȃ��珑�����Ƃ�DJ�ɂȂ��炦��TJ�ƌĂсADJ�^TJ�̉��f���ɒ��ڂ��Ă���B

�@���܂��܂ȃ��Y����e�N�X�g�̋��E�����f����DJ�^TJ�̎��H���Ƃ����āA�������͂ǂ̂悤�ȁq���i�R�����j�r���J�����Ƃ��ł��邾�낤���H

���@�J�t�F�E�R�����Y ���Ύs�x�c��1-13-1�@WEST�r��5F http://cafe-commons.com/

�i�q���s���ےÕx�c�w�A��o�����k���R���B��}���s���x�c�w�A�k�o�����k���Q���B

�^�C���e�[�u���i�\��j

��ꕔ�i15�F00�`18�F00�j���r�Ǝ��u���ƃf�B�X�J�b�V����

��i18�F30�`22�F00�jDJ�C�x���g

�Q����͖����ł��B���O�\�����ݕs�v�łǂȂ��ł������R�ɎQ�����������܂��B�i���H����E�������݊��}�j

�`���V�́A�����炩�炲���R�Ƀ_�E�����[�h���Ă��������B

Toshiya the tribal a.k.a ���r�Ɓi�����̂Ƃ���j

�a����w�����B�Љ�v�z�j�A���������A���f�B�A�_�B�����w�A�[�o���E�g���C�o���E�X�^�f�B�[�Y�\�p�[�e�B�A�N���u�����̎Љ�w�x�i���j�Ёj�A�w�f�B�A�X�|���̎v�l�x�i�}�����[�j�ق������B�Ƀ|�[���E�M�����C�w�u���b�N�E�A�g�����e�B�b�N�\�ߑ㐫�Ɠ�d�ӎ��x�i���j�Ёj�ȂǁB

���F���c����i����w���ٌ������j�E�I�R�V��i����w���w�����ȑ�w�@�j

��ÁF����w�f�b�n�d�v���O�����u�R���t���N�g�̐l���w�v�E���T�[�`�t�H�[�J�X�u���f����|�s�����[�J���`���[�v�����v���W�F�N�g

�⍇����@crossing-popularculture��let.osaka-u.ac.jp

�@�{�C�x���g�́A�O��2010�N12��3���ɊJ�Â����u�R���t���N�g�̐l���w�Z�~�i�[�v�i��T�X��u�t�E���r�Ǝ��j�Ƃ̘A�g���ł��B

�J�Â̂��m�点

�ꏊ�F����w�L���L�����p�X�Q���뉀<�}���ِ���O>

�������^�J���p���^my�H�튽�}�^�o�����R

*�J���p����ݒu���Ă��܂��B

�w���O��킸�ǂȂ��ł��A���R�ɂ��Q�����������B

�قȂ闧��̂ЂƂ������킹�A���͂�œ������Ԃ����L����B���̂��߂̏�����炦�A�g���Ƃ�A������H�ו��𖡂킢�Ȃ���������Ɖ߂������ԁ\�\���L��Ԃ̎���

�����͐d����╰���̎x�x����͂��߁A���̌�A���p�Ə��R�c�O����̍�i�u�������Ⴂ�v���݂͂Ȃ���߂����܂��B���ŊȒP�Ȓ������ł��܂��̂ŁA�Ă��������́A�ӂ�܂��������̂������Ă���ȂǁA���ꂼ���ĂĂ̂��Q���劽�}�ł��B�ǂȂ��ł��A���ł����D���ȃ^�C�~���O�ł��z�����������B

�ŐV�̏��́A������̃u���O�ihttp://chibihi.blogspot.com�j���������������B���ԁA�P�Q�F�O�O�`�P�U�F�O�O

�ꏊ�A����w�L���L�����p�X�Q���뉀<�}���ِ���O>

�d����������A�Ŕ�������肵�Ȃ���A�����̉߂��������݂Ȃōl����\��ł��B�����o�[���Œ肹���ɏ�����Ƃ����܂��̂ŁA�S�̂�����͋C�y�ɗ��Ă��������B

*����ȊO�̓�������������Ƃ����Ă��܂��̂ŁA���ł����₢���킹���������B

�@�����`���V�i�a�S�ό`�^�j�������炩��_�E�����[�h���Ă��������܂�

�s�Q�X�g PROFILE�t

���R�c�O�@����܂� �Ƃ���@���p�Ɓ^���i���W����

84�N�A�F�l�����ƃp�t�H�[�}���X�O���[�v�u�_���^�C�v�v�������B�_���^�C�v�̊����ƕ��s����90�N����A���܂��܂ȋ��L��Ԃ̊J�����n�߁A�R�~���j�e�B�Z���^�[�u�A�[�g�X�P�[�v�v�u�E�B�[�N�G���h�J�t�F�v�Ȃǂ̊����s���ق��A�R�~���j�e�B�J�t�F�ł���uBazaar Cafe�v�̗����グ�ɎQ���B���݂͂����̊�����ʂ��āA���܂��܂ȋ��L��Ԃ̊J�����s�Ȃ��Ă���B

��@�� �u�������Ⴂ�v���s�����o�[

����w�O���[�o��COE�v���O�����i�R���t���N�g�̐l���w���ی������狒�_�j�u���f����|�s�����[�E�J���`���[�v

���@�� ����w���w�����ȃ��f�B�A���{

�⍇�� �v�ۓc�@medialab(at)let.osaka-u.ac.jp