懐徳堂旧阯碑(かいとくどうきゅうしひ)

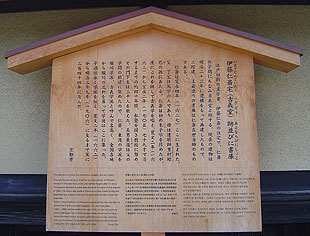

旧懐徳堂の校舎跡に建てられた石碑。大正七年(1918)、重建懐徳堂の竣工を記念して、旧懐徳堂跡(現在の大阪市中央区今橋三丁目)に建てられた。西村天囚の撰文、中井木菟麻呂(つぐまろ)の揮毫(きごう)による。昭和三十七年(1962)、日本生命本店ビルの新築に伴い、同ビルの南側壁面に移された。碑文の向かって右側に、次のような由来が記されている。

この地は徳川時代の学校として名高い懐徳堂の跡である 享保十一年の開学から明治二年の閉鎖まで百四十年の間 大阪文教の中心であった 大正の初年に先儒の偉業を顕彰して記念会が設立されたので 当社も協賛してこの碑を建てた 撰文は記念会の創設者西村天囚先生 揮毫は懐徳堂第二代の学主中井甃庵先生の玄孫たる中井天生先生である

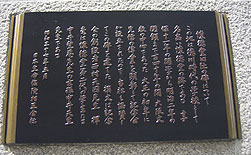

碑文は次の通り(原文は漢文)。

懐徳堂は一に大阪学問所と称す。享保十一年、甃庵中井先生、同志五人と官に請いて此に創建せるものなり。石庵・蘭洲・春楼・竹山・履軒・碩果・寒泉・桐園の諸先生相継いで学を講じ百四十余年を経たりしが、明治二年堂廃せられ鼓筐(こきょう)の迹(あと)を絶ちしこと四十余年なりき。大正五年士人胥(あい)謀(はか)り東横堀川の上(ほとり)に重建し、古を参じ今を酌(く)み弦誦(げんしょう)復興せり。是(ここ)に於て石を旧址に樹て後人をして矜式(きょうしょく)する所有らしむ。 大隅西村時彦撰 浪華中井天生書 日本生命株式會社建

所在地:大阪市中央区今橋3丁目

アクセス:市営地下鉄「淀屋橋」駅8番出口より徒歩5分

神光寺(じんこうじ)・三宅石庵・春楼の墓

曹洞宗蔭涼寺末で、医王山薬師院神光寺と称す。現在の建物は、享保年間に万徹和尚が再建したもの。三宅石庵・春楼の墓があり、含翠堂を創設した平野郷の土橋家の菩提寺でもある。懐徳堂創設に関わった、井上赤水、土橋七郎兵衛友直、舟橋屋四郎右衛門(長崎克之)、三星屋武右衛門(中村睦峰)の墓もある。

1.三宅石庵墓

三宅石庵(みやけせきあん)(1665~1730)は、懐徳堂初代学主。名は正名(まさな)、字は実父(じっぷ)、通称は新次郎(しんじろう)、号は石庵(石菴と表記されることもある)または万年(まんねん)。宅子(たくし)と尊称されることもある。寛文五年(1665)、京都の生まれ。父三宅道悦(どうえつ)の影響で幼少から学問を好み、初め朱子学者浅見絅斎(あさみけいさい)に師事、のち陽明学に近づく。江戸、讃岐に滞在後、元禄十三年(1701)頃、来坂。尼崎町二丁目で私塾を開く。享保九年(1724)、大坂市中の大火(いわゆる「妙知焼(みょうちやき)」)のため、平野に避難していたが、五同志らに迎えられ、懐徳堂初代学主に就任。官許の認可がおりた享保十一年(1726)に行った記念講義の筆記録が『論孟首章講義』として残されている。初期懐徳堂の基礎を築いたが、諸学の良い点は何でも折衷して取り入りる学風は「鵺(ぬえ)学問」と称されることもあった。享保十五年(1730)、六十六歳で没。なお、弟に水戸彰考館(しょうこうかん)総裁を務めた観瀾が、また、子に懐徳堂三代目学主を務めた春楼がいる。

2.三宅春楼墓

三宅春楼(みやけしゅんろう)(1712~1782)は、三宅石庵の子。三代目懐徳堂学主。名は正誼(せいぎ)、字は子和(しわ)、通称才次郎(さいじろう)、春楼は号。宝暦八年(1758)、二代目学主中井甃庵の死去に伴い、その遺言によって三代目学主に就任した。就任に際し、春楼は、石庵の時に定められた「播州大坂尼崎町学問所定約」(1735年)に漏れている事柄や実情に合わなくなっている点を書き加え、新たな学則として定めた。この内、重要なのは、学主世襲の禁を解く、異学者を招かず、医書詩文集を講ずるを許す、などであり、石庵の頃からの微妙な変化をうかがうことができる。病弱だったと伝えられており、際だった学問的業績は残していないが、五井蘭洲(助教)、中井竹山(預り人)らに支えられながら、初期懐徳堂の発展に努めた。天明二年(1782)、七十一歳で没。

所在地:大阪府八尾市服部川

アクセス:近鉄「服部川」駅より徒歩12分

近鉄「信貴山口」駅より徒歩18分

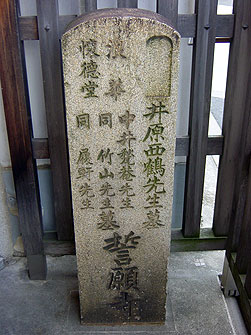

誓願寺(せいがんじ)・中井一族墓所

浄土宗知恩院の末寺。天正九年(1581)、無宅天牛によって建てられた。大坂夏の陣と太平洋戦争の際に全焼している。中井家の墓所であり、中井甃庵・竹山・履軒・蕉園・碩果・桐園、並河寒泉など、懐徳堂関係者の墓約三十基が現存する。また井原西鶴の墓があることでも有名である。懐徳堂記念会が毎年春に主催する「懐徳忌」は、この誓願寺で行われている。

1.中井甃庵墓

中井甃庵(なかいしゅうあん)(1693~1758)は、懐徳堂二代目学主。中井竹山・履軒兄弟の父。名は誠之(さねゆき)、通称は忠蔵(ちゅうぞう)・四郎。甃庵は号。諡(おくりな)は貽範(いはん)。元禄六年(1693)、播州龍野(ばんしゅうたつの)の生まれ。父は藩医中井玄端(げんたん)(1645~1720)。宝永三年(1706)、十四歳の時、一家で大坂に移住。十九歳の時、当時、尼崎町一丁目(現在の大阪市東区)に開塾していた三宅石庵に入門し、儒者の道を志した。享保十一年(1726)の懐徳堂官許に際しては、かねて面識のあった江戸の三輪執斎の援助を得て官許の獲得に奔走した。官許を得た後、懐徳堂に移り住み、初代預り人、二代目学主を務めた。懐徳堂の官許に消極的だったとされる三宅石庵に対して、甃庵は対外折衝や実務能力の才を発揮し、懐徳堂の展開に貢献したと言える。

なお、甃庵には学術的著作はほとんどないが、甃庵が実際の事件をもとに記した孝子伝である『五孝子伝』(1739)が注目される。それは、五人の子どもたちの「孝」を顕彰する内容で、以後の懐徳堂、および大坂町奉行による孝子顕彰運動の先駆と位置づけられる。

2.中井竹山墓

中井竹山(なかいちくざん)(1730~1804)は、懐徳堂四代目学主。中井甃庵の長男。名は積善(せきぜん)、字は子慶(しけい)、通称は善太(ぜんた)。号は竹山、同関子、渫翁、雪翁。諡は文桓、のち文恵。享保十五年(1730)、懐徳堂内に生まれる。中井履軒の二歳上の兄。弟の履軒とともに五井蘭洲に師事して朱子学を学び、のち懐徳堂の黄金期を築いた。竹山は、父甃庵の亡き後、二十九歳で預り人に就任して三宅春楼を支え、また、春楼亡き後は、学主(教授)として懐徳堂の経営に務めた。

懐徳堂の内部では、「安永七年六月定書」(1778)全八条を初めとする懐徳堂の諸規定を整備し、寛政四年(1792)の学舎再建に尽力するなど、懐徳堂の発展に努めた。また他方、安永三年(1744)、経世策をまとめた『社倉私議』を龍野藩に呈出し、天明八年(1788)の松平定信の来坂に際してその諮問に答え、それを『草茅危言』にまとめるなど、対外的にも活躍した。思想的には、朱子学を主体としつつ、陽明学をも排除することがなかったとされる。主著に、荻生徂徠の『論語徴』を論駁した『非徴』、日本史ブームの先駆けとも言える『逸史』、年少者向けに「人の道」を箇条書きにした『蒙養篇』などがある。また、竹山が知人や門人から問われた学問・政治・経済など種々の問題について答えた書簡を集めたものとして、『竹山先生国字牘(こくじとく)』がある。享和四年(1804)、七十五歳で没。

3.中井履軒墓

中井履軒(なかいりけん)(1732~1817)は、中井甃庵の第二子。竹山の二歳下の弟。名は積徳(せきとく)、字は処叔(しょしゅく)、通称は徳二(とくじ)。履軒あるいは幽人(ゆうじん)と号した。諡は文清(ぶんせい)。享保十七年(1732)、懐徳堂内で生まれ、兄竹山とともに五井蘭洲に朱子学を学んだ。竹山が懐徳堂学主として活躍したのに対し、履軒は後に懐徳堂を離れて私塾水哉館を開き、そこで膨大な経学研究を残した。初め履軒の経学研究は、既存のテキストの欄外に自説を書き加えることから始まり(『七経雕題(しちけいちょうだい)』)、それらはやがて整理され(『七経雕題略』)、最終的には『七経逢原(ほうげん)』として完成した。その研究は、脱神話、脱権威の批判的実証的精神に貫かれており、富永仲基・山片蟠桃らとともに近代的英知の先駆的存在であると評価できる。一方、履軒は自らの住まいを、中国古代の聖王黄帝が夢の中で遊んだというユートピア「華胥国」になぞらえ、自らを「華胥国王」と称して、経学研究とは異なる思いを多く書き記した。そうした著作として、経世面では『華胥国物語』『あらまほし』、科学面では『越俎弄筆』「天図」「方図」、歌文面では『華胥国歌合』などがある。文化十四年(1817)、八十六歳で没。

4.中井蕉園墓

中井蕉園(なかいしょうえん)(1767~1803)は、中井竹山の第四子。名は曽弘(そうこう)、字は伯毅(はくき)、通称は淵蔵(えんぞう)。号は蕉園・仙坡(せんば)。仙坡は船場にちなむという。母は革島(かわしま)氏。明和四年(1767)、懐徳堂内に生まれる。家学を受け、懐徳堂預り人となる。詩賦文章に長じ、歴史書『越史』(未定草稿)を著し、また、『周易』『礼記』『春秋左氏伝』などの経書の欄外に細字の書き入れを行った。手記『雕蟲自為(ちょうちゅうじい)』からは、蕉園が父竹山の期待に応えようと日夜読書に励んだ様子が窺える。竹山の期待を担っていたが、享和三年(1803)、三十七歳の若さで亡くなった。

5.中井碩果墓

中井碩果(なかいせきか)(1771~1840)は、中井竹山の第七子。名は曽縮(そうしゅく)、字は士反(しはん)、通称は七郎。号は碩果・抑楼(よくろう)。石窩(せきか)とも記す。号の「碩果」は、『周易』剥卦上九の「碩果不食」(碩(おお)いなる果(このみ)食(くら)われず)にちなむ。文化元年(1804)、竹山の死去に伴い、三十四歳で懐徳堂第五代教授となる。ただし、その際には、履軒が名目上の学主を務めており、両者の具体的な出講関係は未詳である。同十四年(1807)、履軒の死去により、教授(学主)となった。妻は頼山陽(らいさんよう)の母梅?(ばいし)の従妹。天保三年(1832)、履軒の次男柚園の子の桐園を養子に迎えた。

懐徳堂の学風の保持に努めたため閉鎖主義的傾向に陥り、学問的には大きな発展をもたらすことはなかったが、一方で、理財に長じていた碩果は、同志からの寄付金もあって懐徳堂の財政を立て直し、多くの蔵書・備品を増やした。碩果の詩集として『?集(ちしゅう)』がある。なお、大塩平八郎も、幼時に碩果に教えを受けている。碩果は大塩平八郎の乱の四年後、天保十一年(1840)、七十歳で病没した。

6.中井柚園墓

中井柚園(なかいゆえん)(1795~1834)は、中井履軒の第二子。名は環(かん)、字は君玉(くんぎょく)、幼名は菊麿、菊次郎、通称は雄右衛門(ゆうえもん)。柚園は号。履軒が開いた私塾水哉館を継承し、水哉館教授となった。墓誌や行状などの記録がなく、伝記についてはほとんど不明。手記が数冊残されているほか、父履軒の『通語』の手写本や、履軒の書に書き入れたテキストを残しており、よく家業を継承したことは推測される。懐徳堂文庫所蔵の「聖賢扇」(履軒)の文面や『孝経大義』(履軒)の題簽は柚園の筆によるものである。天保五年(1834)、四十歳で没し、水哉館も閉じられた。

7.中井桐園墓

中井桐園(なかいとうえん)(1832~1881)は、中井柚園の子で、中井碩果の養子。中井履軒の孫に当たる。名は及泉(きゅうせん)、字は公混(こうこん)、幼名は幸太郎(いなたろう)。後、修治と改める。履軒没後の文政六年(1823)、水哉館で生まれる。中井碩果の死去に伴い、十八歳で懐徳堂最後の預り人となったことから、水哉館は懐徳堂に合併される形となった。年少で懐徳堂の預り人に就任したため、並河寒泉の指導・教育を受けつつ懐徳堂の経営に参画した。温厚な性格であったが、門下生や子女に対しては厳格であった。その子中井木菟麻呂(なかいつぐまろ)は幼時の記憶として、「常に父の前に読書を授けらるることを畏れ、好みて外祖寒泉に就きたり」と語っている(『懐徳堂水哉館先哲遺事』)。また一方で蔵書・書画・家具什器類を売却するなどして、懐徳堂および並河・中井両家を財政面で支えたが、幕末維新の動乱に際し、『逸史』『詩律兆』『通語』『非物篇』『非徴』『瑣語』『質疑篇』などの版木を売却するまでに至った。

懐徳堂の閉校後、明治六年(1873)までは本庄村において家塾を続けていたが、同年三月、大阪府の江南小学校の教師となり、老松町に転居。さらに江戸堀南通りに転居して、学校勤務のかたわら、好徳学院と称する私塾を開いた。後、学校を辞職し、もっぱら私塾に教授していたが、明治十四年(1881)、五十九歳で没した。

8.並河寒泉墓

並河寒泉(なみかわかんせん)(1797~1879)は、中井竹山の外孫。並河尚誠(しょうせい)に嫁した竹山の娘とじの子。懐徳堂最後の教授。名は朋来(ともき)あるいは鳳来(ほうらい)、字は享先(きょうせん)、通称は復一。寒泉は還暦以前の号、晩年「桜宮」に住み「樺翁」と号す。これは、従祖父である履軒の『左九羅帖(さくらじょう)』に、サクラの正しい表記が「樺」であるとする説に基づいたものである。

十七歳で伯父の中井碩果の門に入り、懐徳堂で教鞭を執った。一旦懐徳堂を離れたが、のち、碩果の死去に伴い、四十四歳の時に教授となった。懐徳堂の講義日程を遵守し、門人を武士役人層にまで広げ、大坂町奉行に懐徳堂の援助を願い出るなど、懐徳堂の経営・維持に努め、また文庫の建築、『逸史』の上梓などの事業を推進した。懐徳堂の諸生からは「大先生」、晩年には「老先生」と敬称されていた。

しかし、幕末維新の動乱によって、明治二年(1869)、懐徳堂は終焉を迎えた。同年十二月、寒泉は「百余り四十路四とせのふみの宿けふを限りと見かへりて出づ」の歌を門に貼り付けて学舎を去り、城北の本庄村に転居した。主著の『弁怪』は、懐徳堂学派の無鬼論とその実践的性格を知りうる重要な資料である。

なお、寒泉の祖父並河誠所(1668~1738)は、伊藤仁斎の高弟で、懐徳堂開学の年には、三宅石庵の助教を務めた。また、寒泉の娘は、寒泉と同時期に預り人を務めた中井桐園に嫁いだ。また、蜑街(たんがい)(名は尚一、字は有勲)は寒泉の子で、懐徳堂の助教を務めたが、明治元年(1868)、二十歳で没した。懐徳堂文庫には、「蜑街先生詩稿」「蜑街先生残稿」などの草稿が残されている。

所在地:大阪市中央区上本町西4丁目

アクセス:近鉄大阪線「上本町」駅より徒歩6分

市営地下鉄「谷町九丁目」駅7番出口より徒歩6分

九品寺(くほんじ)・五井持軒の墓

浄土宗知恩院の末寺。寺伝によれば、行基(ぎょうき)(667~749)が開創し、天正十一年(1583)、住職念誉が禅宗から改宗した。天保八年(1837)の災禍と太平洋戦争の際に害を受けている。五井持軒(ごいじけん)の墓がある。

五井持軒(ごいじけん)(1641~1721)は、江戸中期の儒学者。名は守任(もりとう)、通称は加助(かすけ)、持軒は号。寛永十八年(1641)、大坂に生まれた。和歌を下河辺長流(しもこうべちょうりゅう)に学び、十五歳の時に京都に行き、伊藤仁斎、中村惕斎(なかむらてきさい)らに師事した。三十歳で帰坂した後、漢学塾を開く。『日本書紀』など和学にも精通し、貝原益軒(かいばらえきけん)、三輪執斎(みわしっさい)、三宅石庵(みやけせきあん)らと交流があった。その学問は朱子学を主としたが、性・理気などに関わる議論は好まなかった。なお、懐徳堂助教を務めた五井蘭洲は、持軒五十七歳の時の子(三男)である。

所在地:大阪市北区同心1丁目

アクセス:JR環状線「天満」駅より徒歩6分

市営地下鉄「南森町」駅5番出口より徒歩8分

実相寺(じっそうじ)・五井蘭洲の墓

浄土宗知恩院の末寺。天正元年(1573)、閑公によって建てられた。五井蘭洲(ごいらんしゅう)の墓があり、また、懐徳堂に縁の深い住友家の菩提寺でもある。

五井蘭洲(ごいらんしゅう)(1697~1762)は、江戸中期の大坂の儒者。名は純禎(じゅんてい)、字は子祥(ししょう)、通称藤九郎(とうくろう)、号は蘭洲、冽庵(れつあん)、梅塢(ばいう)。五井持軒の三男。二十歳の時に京都・古義堂の伊藤東涯に入門。享保十一年(1726)の懐徳堂官許の後、中井甃庵に招かれて講師の一人となるが、同十四年(1729)に江戸へ行く。江戸在住中に一時津軽藩に仕えたが、元文五年(1740)に病気を理由に離藩して大坂に戻る。以後、甃庵を補佐し、助教として懐徳堂の教育を支えた。その学問は、父・持軒同様、朱子学を主とし、特に江戸在住中に接した荻生徂徠の著作『論語徴(ろんごちょう)』に対しては厳しい批判を加えた。甃庵の子の竹山と履軒は、帰坂後の蘭洲から教育を受けた。江戸で蘭洲が著した徂徠批判の書は、蘭洲の没後、竹山・履軒の校訂を経て、天明四年(1784)に『非物篇(ひぶつへん)』と題して刊行された。

墓碑の碑文は、中井竹山撰、中井履軒書。

所在地:天王寺区上本町4丁目

アクセス:近鉄大阪線「上本町」駅より徒歩6分

市営地下鉄「谷町九丁目」駅7番出口より徒歩8分

浄春寺(じょうしゅんじ)・麻田剛立の墓

麻田剛立(あさだごうりゅう)(1734~1799)は、もと豊後国杵築(きつき)藩の藩医。本姓を綾部氏と称したが、天文学・医学を好み、脱藩して来坂、天文学塾先事館を開く。山片蟠桃もその門下生である。中国からもたらされた暦学や漢方がなお主流であった時代に、自らの実証で得た知識を基として、新たな天文学・医学の発展に寄与した。中井履軒と交遊があり、履軒は、麻田の動物解剖に立ち会った経験を基にして『越俎弄筆(えっそろうひつ)』を執筆した。また、履軒は『履軒数聞』の中で、麻田剛立が実測した地球や月、太陽の周径、地球からの距離などを「麻子測法」として記している。剛立はその後、寛政七年(1795)に幕府から改暦御用を命ぜられたが、高齢を理由に辞退し、門下の高橋至時(よしとき)と間重富(はざましげとみ)を推挙した。幕府天文方に登用された二人は、寛政十年(1798)から施行された寛政暦作成を担当した。

墓碑の碑文は、中井蕉園撰、谷川裕書。

所在地:大阪市天王寺区夕陽丘町

アクセス:市営地下鉄「四天王寺前夕陽ケ丘」駅2番出口より徒歩4分

善導寺(ぜんどうじ)・山片蟠桃の墓

山片蟠桃(やまがたばんとう)(1748~1821)は、江戸中・後期の大坂の町人学者。本名は長谷川有躬。播磨国印南郡神爪(かづめ)村に生まれ、宝暦十年(1760)に升屋(ますや)別家(べっけ)(使用人がのれんわけを許され独立した家)の伯父・久兵衛の養子となり、升屋本家に奉公を始めた。本家の当主・平右衛門(山片重賢)は蟠桃を懐徳堂に通わせ、蟠桃は中井竹山と履軒とを生涯師と仰いだ。また麻田剛立(あさだごうりゅう)に天文学を習う。後に升屋本家の支配番頭として活躍し、大名貸(だいみょうがし)として成功、文化二年(1805)主家の親類並となり、山片芳秀と改名した。享和二年(1802)から晩年にかけて書いた主著『宰我の償(さいがのつぐない)』(履軒の意見により『夢ノ代(ゆめのしろ)』と改題)において、実証的で合理的な思考に基づく独自の思想を論じた。その内容は、天文・地理・歴史・法律・経済など多方面に及ぶが、中でも徹底的な無鬼論が有名である。

なお、蟠桃の業績にちなんで、日本文化の国際通用性を高めた優秀な著作とその著者を顕彰する「山片蟠桃賞」が設けられている。その1982~1991の十年間の受賞者については、大阪府生活文化部文化課『山片蟠桃賞の軌跡』(清文堂出版、1993)が紹介している。また、懐徳堂関係の業績としては、平成二年(1990)にテツオ・ナジタが受賞し、その邦訳が『懐徳堂 一八世紀日本の「徳」の諸相』(子安宣邦訳、岩波書店)として刊行された。

所在地:大阪市北区与力町

アクセス:JR環状線「天満」駅より徒歩6分

市営地下鉄「南森町」駅5番出口より徒歩6分

隆専寺(りゅうせんじ)・早野仰斎・橘隧・思斎の墓

浄土宗知恩院の末寺。眞蓮社誠誉上人により、檀信徒の協力を得て、元和二年(1616)に建立された。早野仰斎・橘隧・思斎の墓がある。

1.早野仰斎墓

早野仰斎(はやのぎょうさい)(1746~1790)は、江戸中期の大坂の儒者。中井竹山時代の懐徳堂門人。延享三年(1746)、大坂に生まれる。名は辨之(べんし)、あるいは辨文(べんぶん)、字は士誉(しよ)、通称は栄輔(えいほ)あるいは永助(えいすけ)、号は仰斎、あるいは大痩生(たいそうせい)。号の大痩生とは、痩身であったことに由来する。父は薬売りであったが学問を好み、自身の成し遂げられなかった修学の夢を子の仰斎に託し、懐徳堂に入門させた。父と竹山との問答は有名で、竹山が、仰斎の勤勉を讃えつつも商業には不適当であると答えると、仰斎の父は、学問が成就すれば幸いである、と喜んだという。貧素な生活の中で父の志を叶えるよう学に邁進し、懐徳堂の助教も勤めたが、寛政二年(1790)、四十五歳で没。

墓碑の碑文は、中井蕉園撰。

2.早野橘隧墓

早野橘隧(はやのきっすい)(1778~1831)は、江戸中期の大坂の儒者。中井竹山時代の懐徳堂門人で履軒の高弟。早野仰斎(ぎょうさい)の子。名は正巳(まさみ)、字は子発(しはつ)、通称は三太郎、後に義三(ぎぞう)、号は流水、橘隧、反求。父と同じく幼少より懐徳堂に入門し、中井竹山・履軒に学ぶ。書道に巧みであり、また、著作を残さなかった父仰斎とは異なり、『橘隧骨薫』『橘隧先生詩集』『俗風雑詠』を残している。その風格は履軒に似ていたと伝えられる。父の業を継ぎ、南堀川吉野屋町で教授し、天保二年(1831)、五十四歳で没。

墓碑の碑文は、中井碩果撰。

3.早野思斎墓

早野思斎(はやのしさい)(1806~没年未詳)は、江戸後期の大坂の儒者。早野橘隧の子。文化三年(1806)、大坂に生まれる。名は艮輔(こんほ)、字は子序(しじょ)、通称は生三(せいぞう)、号は思斎、思粲(しさん)、小石(しょうせき)。水哉館に出入りして中井履軒に師事し、祖父の早野仰斎、父の橘隧を継いだ。妻は中井柚園の次女である。また、詩文に秀でており、嘉永から安政にかけて浪華の詩壇で活躍した。没年は未詳。

所在地:大阪市天王寺区生玉前町

アクセス:市営地下鉄「谷町九丁目」駅3番出口より徒歩6分

市営地下鉄「四天王寺前夕陽ケ丘」駅5番出口より徒歩9分

WEB:http://homepage3.nifty.com/joudo-kyokuyouzan/index.html

万福寺(まんぷくじ)・三村崑山の墓

三村崑山(みむらこんざん)(1762~1825)は、江戸中期の大坂の儒者。早野橘隧・竹島簣山とともに中井履軒の高弟。宝暦十二年(1762)に生まれる。名は其原(きげん)、字は子達(したつ)、通称は貞蔵(ていぞう)、号は崑山、あるいは玉来居(ぎょくらいきょ)。履軒に学び、後に西横堀で塾を開いた。師の履軒が没したときに墓誌を撰したのが崑山である。文政八年(1825)、六十三歳で没。著作には、『玉来雑記』『玉来隨語』『花間笑語』『芳山遊草』などがある。

所在地:大阪市天王寺区下寺町

アクセス:市営地下鉄「谷町九丁目」駅より徒歩11分

市営地下鉄「四天王寺前夕陽ケ丘」駅5番出口より徒歩11分

梅松院(ばいしょういん)・越智高洲・片山北海の墓

越智高洲

越智高洲(おちこうしゅう)(1771~1826)は、江戸中期の大坂の儒者。明和八年(1771)、播磨に生まれる。名は翼、字は子亮(しりょう)、通称は文平(ぶんぺい)、高洲は号。父は医者の赤松春庵であるが、高洲は本姓の越智を名乗った。初め、尾藤二洲(びとうじしゅう)の門人であったが、二洲が来坂した際、中井履軒に託され、以後、履軒に師事する。一説によると大塩平八郎が高洲に学んだとされるが、真偽は未詳である。文政九年(1826)、五十五歳で没。

片山北海

片山北海(かたやまほっかい)(1723~1790)は、江戸中期の儒者。懐徳堂とも密接な関係にあった混沌社を主宰した。越後の出身で、名は旨、字は孝秩、通称は忠蔵。北海は号である。延享二年(1745)、大坂に出て、儒学と詩文を講じた。その詩社混沌社と懐徳堂とは密接な交流があり、頼春水(らいしゅんすい)、尾藤二洲(びとうじしゅう)、古賀精里(こがせいり)、葛子琴(かつしきん)などの社友は、中井竹山と交友を深めた。竹山の文集『奠陰集』には、「混沌社諸友と墨江の舟中に遊びて作る」と題した詩があり、竹山と混沌社との親密な関係が窺える。

所在地:大阪市天王寺区城南寺町

アクセス:市営地下鉄「上本町」駅より徒歩8分

市営地下鉄「谷町九丁目」駅7番出口より徒歩9分

含翠堂跡(がんすいどうあと)

含翠堂の跡に建てられた石碑。含翠堂(がんすいどう)とは、大坂南部の平野郷(ひらのごう)にあった、いわゆる郷学(ごうがく)の一つ。土橋七郎兵衛友直(つちはししちろべえともなお)・土橋九郎右衛門宗信・成安源右衛門・徳田四郎左衛門ら平野郷の有力者たちによって、享保二年(1717)に創設された。学舎は同志の一人井上赤水(いのうえせきすい)(のち懐徳堂の助教)の自宅を分割し、間口五間、奥行八間の建物が設立された。初め、玄関先の庭の松にちなんで「老松堂(ろうしょうどう)」と称したが、三宅石庵が「含翠堂」と命名した。「含翠」の語は、宋の范質(はんしつ)の「遅遅澗畔松、鬱鬱含晩翠」(誡児姪八百字)という詩句にちなむ。含翠堂は、藩校や私塾などとは経営方法を異にし、同志らが定期的に資金を積み立てて、その利息によって運営された。学問的には特定の学統によらず、三輪執斎(みわしっさい)・伊藤東涯(いとうとうがい)の他、石庵や五井持軒なども招かれて講義を開いている。三輪執斎は享保十九年(1734)、含翠堂の同志に請われて「含翠堂記」を記しており、『摂津名所図会』には、伊藤東涯が含翠堂に来講した時の様子を描いた「伊藤東涯含翠堂講義図」が見える。

持軒と石庵の二人は、懐徳堂創設前の享保九年(1724)、大坂が大火に遭った際に、平野郷へ難を逃れている。また懐徳堂創建の際の五同志の一人・富永芳春(道明寺屋吉左衛門)は、含翠堂にも出資している。含翠堂は懐徳堂の先駆けとして位置づけることができ、両者の繋がりは深い。

含翠堂は、規模は小さいながら明治五年(1872)まで続き、昭和六十年(1985)、大阪市平野区平野宮町に含翠堂址碑が建てられた。

所在地:大阪市平野区平野宮町2丁目-9

アクセス:JR「平野」駅より徒歩15分

市営地下鉄「平野」駅1番出口より徒歩15分

洗心洞跡(せんしんどうあと)

洗心洞とは、大塩平八郎の私塾。大塩平八郎(1793~1837)は、江戸後期の与力、陽明学者。名は正高、のち後素、字は子起、通称は平八郎、号は中斎・連斎・中軒・洗心洞主人。大阪天満の与力の家に生まれ、与力を勤めるかたわら、陽明学を学んだ。天保八年(1837)、天保の大飢饉が起こり、米価が騰貴し餓死者が多数出た。大塩は官倉米の放出を進言したが入れられず、兵をあげるに至ったが、失敗して自殺した。

大塩は、幼時中井碩果に句読(くとう)を学んでおり、その際、「寧(むしろ)」という字の読みが覚えられず、碩果が「下に敷く筵席(むしろ)」と覚えるよう教えたため、翌日復習した際に「ゴザ」と読んだという逸話が『懐徳堂考』に記されている。

所在地:大阪市北区天満1丁目(造幣局官舎内)

アクセス:JR「大阪天満宮」駅より徒歩10分

JR環状線「桜ノ宮」駅より徒歩15分

泊園書院跡(はくえんしょいんあと)

泊園書院とは、藤沢東?(ふじさわとうがい)(1794~1864)が開いた学塾。東?は、寛政六年(1794)、讃岐の生まれ。名は甫、東?はその号で、書院の名となった泊園は別号である。荻生徂徠の学統を継ぐ中山城山に師事、のち大坂に出て文政七年(1824)、泊園書院を開いた。懐徳堂と並ぶ近世大坂の学塾となったが、『非物篇』(五井蘭洲)・『非徴』(中井竹山)など徂徠学批判を展開する懐徳堂学派に対して、東?は、徂徠の『論語徴』弁護の立場から、『弁非物』(未完稿本)で再反論を行った。

書院は、東?の死没とともに閉校となったが、その子南岳によって明治六年(1873)に再興され、現在は大阪市東区淡路町一丁目に大阪市による跡碑が建てられている。また、泊園書院の蔵書約二万冊は関西大学に引き継がれ、その目録として『関西大学泊園文庫蔵書書目』(1958年)がある。

所在地:大阪市中央区淡路町1丁目

アクセス:市営地下鉄「北浜」駅5番出口より徒歩5分

市営地下鉄「堺筋本町」駅12番出口より徒歩7分

適塾(てきじゅく)

緒方洪庵(1810~1863)の主宰した蘭学塾。洪庵は備中国足守(あしもり)藩士の子として生まれ、のち大坂に出て蘭方医の中天游(なかてんゆう)に学び、長崎遊学を経て、大坂に戻り、天保九年(1838)、瓦町に蘭学塾を開いた。塾の名は、洪庵の号「適々斎(てきてきさい)」にちなみ、「適々斎塾(適塾)」と称した。塾は後に、船場過書(かしょ)町(現在の大阪市中央区北浜三丁目)に移ったが、塾生は全国から集まり、橋本左内(はしもとさない)、福沢諭吉、大村益次郎(村田蔵六)、長与専斎(ながよせんさい)、大鳥圭介(おおとりけいすけ)など、幕末・維新にかけて活躍した人材が多く輩出した。また、除痘館(じょとうかん)を設けて種痘(しゅとう)の普及に努め、コレラの流行に際しては『虎狼痢治準(ころりちじゅん)』(1858)を刊行するなど、医学の発展に貢献した。適塾は、懐徳堂とともに大阪大学の今ひとつの源流となっており、塾舎は、国の史跡・文化財に指定されている。

所在地:大阪市中央区北浜3丁目

アクセス:京阪電車・市営地下鉄「淀屋橋」駅または「北浜」駅より徒歩5分

大阪大学附属図書館(おおさかだいがくふぞくとしょかん)

大阪大学の附属図書館。昭和六年(1931)、大阪大学の創立と同時に設置された。現在、豊中キャンパスの本館、吹田キャンパスの生命科学分館、吹田分館、箕面キャンパスの箕面分館から成る。

昭和二十四年(1949)十二月、懐徳堂記念会は、戦災を免れた重建懐徳堂資料を一括して大阪大学に寄贈した。当時、図書館の本館は建設されておらず、「懐徳堂文庫」と命名された諸資料は、実際には文学部が受入先となって整理にあたった。その後、昭和三十一年(1956)に懐徳堂文庫は附属図書館に管理換となり、昭和三十五年(1960)、附属図書館本館(豊中地区)第一期工事の完成により、懐徳堂文庫の一部が図書館に移転、また昭和四十一年(1966)、第二期工事完成により、懐徳堂文庫は一括して書庫棟第二層に収蔵され、さらに、昭和五十六年(1981)、書庫棟の増設により、翌年、第六層の貴重図書コーナーに移転した。この間、『懐徳堂文庫図書目録』(大阪大学文学部)が昭和五十一年(1976)に刊行されている。

平成八年(1996)に開設したホームページには、「蔵書目録OPAC」の他、貴重資料を公開する「電子展示」のコーナーがあり、ここに「電子展示で見る懐徳堂」として、懐徳堂関係の図版約七十点、および図書館所蔵の貴重書九点の全文を画像で掲載している。

平成十二年(2000)には、附属図書館新館が増築され、翌年夏、旧貴重図書コーナーから新館の貴重図書室へ、懐徳堂関係資料約四万七千点の総合移転が行われた。

所在地:豊中市待兼山町1-4(大阪大学豊中キャンパス内)

アクセス:阪急電車宝塚線「石橋」駅より徒歩約15分

大阪モノレール「柴原」駅より徒歩10分

WEB:http://www.library.osaka-u.ac.jp/

財団法人懐徳堂記念会事務局(ざいだんほうじんかいとくどうきねんかいじむきょく)

財団法人懐徳堂記念会の事務局。大正二年(1913)、財団法人の認可を受けた懐徳堂記念会は、大正五年(1916)、懐徳堂学舎を再建し(重建懐徳堂)、講義・講演・中国語講習会など活発な活動を続けていたが、昭和二十年(1945)の空襲により、コンクリート造りの書庫部分を残して焼失した。同会は活動の拠点を失うこととなったが、昭和二十四年(1949)、大阪大学に関係資料を一括して寄贈した後は、大阪大学と密接な連携を保ちつつ諸活動を継続することとなった。同会の運営については、阪大文学部内に運営委員会が設置され、文学部の教官がその委員を務める体制となったこともあり、同会の事務局が阪大文学部内に置かれ、現在に至っている。

所在地:豊中市待兼山町1─5(大阪大学豊中キャンパス内)

アクセス:阪急電車宝塚線「石橋」駅より徒歩約15分

大阪モノレール「柴原」駅より徒歩10分

WEB:http://www.let.osaka-u.ac.jp/kaitokudo/index.html

大阪大学文学研究科懐徳堂研究センター(おおさかだいがくぶんがくけんきゅうかかいとくどうけんきゅうせんたー)

大阪大学大学院文学研究科および大阪大学文学部の附属施設。平成十一年(1999)七月一日に大阪大学文学部の部内措置によって発足。研究科内に設置された委員会によって運営され、学芸員資格を有する職員が事務補佐や資料調査などを担当している。

所在地:豊中市待兼山町1─5(大阪大学豊中キャンパス内)

アクセス:阪急電車宝塚線「石橋」駅より徒歩約15分

大阪モノレール「柴原」駅より徒歩10分

WEB:http://www.let.osaka-u.ac.jp/kaitoku-c/

大阪大学総合学術博物館(おおさかだいがくそうごうがくじゅつはくぶつかん)・待兼山修学館(まちかねやましゅうがくかん)

大阪大学総合学術博物館(MOU)の展示場として、平成十九年(2007)八月十八日、旧医療技術短期大学部跡地にオープンした施設。「コンピュータの黎明期」「世界にはばたく研究者」「ミュージアムカフェ「坂」「みる科学」、「大阪大学の系譜」「待兼山に学ぶ」「自然教室&ルーフテラス」で構成され、多目的ルームやセミナー室も併設されている。

二階の常設展示「大阪大学の系譜」にて、懐徳堂や適塾に関する資料が展示されており、その学問や研究活動と、社会との関わりの歴史等を紹介している。

所在地:豊中市待兼山町(待兼山のふもと)

アクセス:阪急宝塚線「石橋駅」から徒歩8分

WEB:http://www.museum.osaka-u.ac.jp/jp/index.html

大阪大学中之島センター(おおさかだいがくなかのしませんたー)

平成十六年(2004)四月に、大阪大学発祥の地「中之島」に開設された施設。

「平成の適塾・懐徳堂」として地域の発展に寄与し、さらに世界文化に貢献する知的情報の発信と交流のフロンティアを目指している。「佐治敬三メモリアルホール」「講義室」「会議室」「セミナー室」「キャンパス・イノベーションセンター」「ヘルスケアクラブ」「コンサルタント室」「交流サロン」「カフェテリア」等から成り、一階には、懐徳堂や適塾に関する資料が展示されている。

所在地:大阪市北区中之島4-3-53

アクセス:京阪中之島線「中之島」駅より徒歩約5分

阪神本線「福島」駅より徒歩約9分

JR東西線「新福島」駅より徒歩約9分

JR環状線「福島」駅より徒歩約12分

市営地下鉄「肥後橋」駅4番出口より徒歩約10分

WEB:http://www.onc.osaka-u.ac.jp/

大阪府立中之島図書館(おおさかふりつなかのしまとしょかん)

大阪府の公立図書館。蔵書七十数万冊を有し、毎日平均三千人の来館者がある。明治三十三年(1900)着工、明治三七年に「大阪図書館」として完成した。明治三十九年(1906)に、「大阪府立図書館」と改称し、昭和二十五年(1950)天王寺分館が開館した。その後、昭和四十九年(1974)四月、本館が「大阪府立中之島図書館」に、天王寺分館が「大阪府立夕陽丘図書館」に、それぞれ名称が変更された。また、同年五月には本館および左右両翼の三棟が重要文化財に指定された。設立や増築、図書の整備に、懐徳堂に縁の深い住友家が幾度となく寄付を行っており、明治四十四年(1911)には、中井家より懐徳堂遺書・水哉館遺書の委託を受け、懐徳堂記念室を設けている(昭和十四年(1939)委託解除)。現在も、中井甃庵『五孝子伝』、中井竹山『左伝聞書』、山片蟠桃『草稿抄』、草間直方『三貨図彙』など、懐徳堂に関連する貴重資料を収めている。

所在地:大阪市北区中之島1-2-10

アクセス:京阪電車・市営地下鉄「淀屋橋」駅より徒歩4分

京阪中之島線「大江橋」駅6番出口より徒歩4分

京阪中之島線「なにわ橋」駅1番出口より徒歩4分

WEB:http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/

池田市立歴史民俗資料館(いけだしりつれきしみんぞくしりょうかん)

古代から近代に至る池田関係資料を保存・公開する資料館。所蔵資料は、池田茶臼山古墳などからの出土資料、近世文書、酒造関係資料など広範な領域にわたる。享保九年(1724)、仙台から池田に移住した儒学者田中桐江(たなかとうこう)によって漢詩文を中心とする独特の学風が形成され、懐徳堂や混沌社と交流した。桐江の門下で活躍した人物には、富永芳春の四男の荒木蘭皐(あらきらんこう)や三男の富永仲基(とみながなかもと)がいた。また、明治大正期には、重建懐徳堂の教壇に立った稲束猛や吉田鋭雄(はやお)がこの池田文化の顕彰に努めている。こうした関係から、同資料館には、懐徳堂関係資料として、「中井履軒法帖」(荒木梅閭跋、文化元年)の他、重建懐徳堂期の資料が多数収められている。

所在地:池田市五月丘1‐10-12

アクセス:阪急宝塚線「池田」駅東口より徒歩15分

WEB:http://www.city.ikeda.osaka.jp/sisetu/rekisi/

重建懐徳堂跡(ちょうけんかいとくどうあと)

重建懐徳堂とは、大正二年(1913)設立の財団法人懐徳堂記念会が、大正五年(1916)に東区豊後町(現・中央区本町橋)に建てた学舎のこと。敷地は、府立大阪博物場西北隅にあたる三百六十一坪が無償で貸与された。講堂では、昭和二十年(1945)三月の大阪大空襲によって焼失(書庫を除く)するまで、大阪市民のための授業が行われた。授業には、中国の古典と日本の古典とを中心にした講義(平日の夕刻と日曜の午後の一週五回)、人文科学の高度な内容の定期講演(毎週土曜日)、一般教養的な通俗講演(月に一~二回)、年少者を対象とする素読(そどく)科などがあった。

職員は、講義を担当する常任の教授一名、助教授・講師(常任・臨時)・書記・司書若干名からなり、教授として松山直蔵(まつやまなおぞう)、財津愛象(ざいづあいぞう)、吉田鋭雄(よしだはやお)、講師(常任)として吉沢義則、林森太郎、武内義雄、稲束猛、秋月胤継、岡山源六、阪倉篤太郎、大江文城、張源祥などが教壇に立った。また講演には顧問の内藤湖南(ないとうこなん)、狩野直喜(かのなおき)の他、京都帝国大学や第三高等学校の教授を中心に、学外から多くの講師が招かれた。

重建懐徳堂の事業運営費は、ほとんどが財団の基本財産と寄付とで賄われており、講演は無料、講義も低額の堂費(月額二十銭から二円)で受講できたため、多数の市民が来聴し、大阪の文科大学・市民大学の役割を果たした。

なお、コンクリート造りの書庫に収められていて戦災を免れた重建懐徳堂の蔵書三万六千点は、昭和二十四年(1949)、懐徳堂記念会から一括して大阪大学に寄贈された。その図書目録として『懐徳堂文庫図書目録』(大阪大学文学部、昭和五十一年)がある。

場所は、現在の大阪商工会議所であり、ここには「西町奉行所」の石碑が建っている。

所在地:大阪府大阪市中央区本町橋

アクセス:市営地下鉄「堺筋本町」駅1番出口より徒歩7分

市営地下鉄「谷町四丁目」4番出口より徒歩9分

たつの市立龍野歴史文化資料館(たつのしりつたつのれきしぶんかしりょうかん)

兵庫県龍野市龍野町にある資料館。平成十二年(2000)三月十一日~四月十六日に開催された特別展(主催=龍野市教育委員会、共催=(財)懐徳堂記念会・大阪大学大学院文学研究科・文学部)「龍野と懐徳堂─学問交流と藩政─」の解説図録が『龍野と懐徳堂』として公刊されている。懐徳堂の創立と発展に貢献した中井家は、龍野藩出身であり、懐徳堂と龍野との文化的交流は非常に深いものがあった。この図録では、中井家と龍野の人々のつながりや、その影響について、「大坂学問所懐徳堂」「龍野の人々と中井家」および関係論考の三部構成で明らかにしている。また、その所蔵図書「龍野文庫」について、『龍野文庫図書目録』(龍野市教育委員会、1994年)が刊行されている。

所在地:兵庫県たつの市龍野町上霞城128―3

アクセス:JR姫新線「本竜野」駅より徒歩15分

照円寺(しょうえんじ)

明和八年(1771)三月、中井竹山・履軒兄弟が龍野を旅行中に訪れた寺。ここで貞婦「さん」に会ったとされる。貞婦「さん」は、病気の夫に仕えたことを評価され、龍野藩から褒美を受けた人物である。これに関連する懐徳堂の資料としては、中井履軒『昔の旅』、中井竹山『龍野貞婦記録』が挙げられる。

『昔の旅』は、履軒が兄・竹山と共に龍野を訪れた体験を元に記した紀行文的な物語である。〈昔の公家の世界〉に設定された虚構であるが、ここには竹山・履軒の龍野における活動を髣髴させ、懐徳堂の重要な社会活動である孝子貞婦顕彰運動の実態を窺える資料である。貞婦「さん」については、「教順(照円寺の住持の僧の弟)の妻」として登場し、「世にためしすくなきまめ人(世に稀な実直な人)」であり、子を亡くして心を病んだ夫「教順」によく仕えた人物として描かれている。以下はその一節(表記は読みやすく改めた)。

〔「さん」の話を聞いて〕「げにまづらかなるまめ人かな、女のためし(手本)にしつべきこと」とて、博士また例の人々ひきつれて行きたり。かのかたつむりの屋(粗末な小屋)を見入れたるに敷菰(しきごも)さへ一重(ひとへ)むしろを敷きたり。人はあらず、ここかしこ訪ぬるに、小川に下りて菜を洗ふ女あり。髪も衣もかたいめ(女乞食)のやうなれど、面つきの清らにあでやかなる。「彼にこそ」と寄りて問ふに、そなりけり。「やや」と呼びとりて、庵に帰り、あるやうを問い聞くに、ほとほとのどやかにうち語らふに、みな人 涙落して贈り物とり出づ。

中井竹山『龍野貞婦記録』は、貞婦「さん」の評伝であり、病気の夫に仕えた「さん」の行状に竹山の評が付されている。

また、竹山は、親孝行につとめる孝子を見出して高く評価する孝子貞婦顕彰活動の一環として、貞婦「さん」への募金を呼びかけている。

【『昔の旅』を行く】『昔の旅』の展開にそって、そこに描かれた場所やそれに関連する土地を紹介します。博士・内記と一緒に暫し『昔の旅』の世界に遊んでみましょう。次は、「興福寺」にお進みください。

所在地:兵庫県たつの市揖西町佐江

投石(なげいし)

兵庫県の御津町苅屋の沖合にある、岩が集まってできた小島。中井竹山・履軒兄弟が龍野を旅行中に訪れたとされる。

履軒が龍野を訪れた体験を元に記した紀行文的な物語『昔の旅』の中には、海舟に乗って投石を見に行き、この石の上で酒を飲み歌い遊んだという場面がある。原文は次の通り。

ゆきつきてはまた、海舟にのりうつりて、なげ石といふを見にゆく。海の中に、いとおほきやかなる石、数しらず島のごとあつまりたてり。誰にか、

あまかける 神の投けん 石なれや うちよする浪にゆるぐともなき

この石の上にて、酒のみうたひあそぶ。阿波、讃岐、島々見ゆ。沖には海人(あま)の小舟 島のごと、釣するあり、綱手ひく網のも多かり。

所在地:兵庫県たつの市御津町苅屋

伊藤仁斎宅(古義堂)跡並びに書庫(いとうじんさいたく(こぎどう)あとならびにしょこ)

伊藤仁斎(1627~1705)は、江戸前期の儒学者であり、名は維貞(これえだ)、字は源佐(げんすけ)、号は仁斎、棠隠(とういん)。諡号(しごう)は古学先生。親族が勧めた医学の道を進まず、朱子学の研究に没頭、やがて朱子学に疑問を抱き、仏教や『老子』を学んだが、結局儒教に立ち返った。朱子学は孔子や孟子の教えと異なると批判し、「最上至極宇宙第一の書」である『論語』とその解説である『孟子』とを、朱子の注釈によらずに読み、孔子や孟子の教えに直接触れることを主張した。その独創的な学説は古義学と呼ばれ、また寛文二年(1662)に開かれた仁斎の家塾は古義堂と称された。仁斎の著書『論語古義』『孟子古義』『中庸発揮』『大学定本』『語孟字義』などは、いずれもその死後、子の東涯(とうがい)や門人の手によって刊行された。『中庸』に漢代の儒者の学説が混入しているとする仁斎の主張は、懐徳堂の三宅石庵の中庸錯簡説に影響を与えた。五井蘭洲も若い時に仁斎に学んでいる。

現在の建物は、明治二十三年(1890)に遺構から再建したもの。二階建て、土蔵造りの書庫は仁斎在世当時のものである。

碑文は次の通り。

(前面)史蹟伊藤仁斎宅古義堂阯並書庫

(右側面)史蹟名勝天然紀念物保存法二依リ 大正十一年三月内務大臣指定

(左側面)大正十三年九月建設

所在地:京都市上京区東堀川通下立売上る

アクセス:地下鉄烏丸線「丸太町」駅2番出口より徒歩15分

地下鉄東西線「二条城前」駅2番出口より徒歩15分

冷声院(りょうしょういん)

『かはしまものかたり』で有名な孝子義兵衛の墓所。義兵衛の命日に当たる毎年十月五日には、義兵衛の遺徳を偲ぶ孝子祭が挙行されている。

『かはしまものかたり』とは、三宅石庵・甃庵の門人である加藤景範(かとうかげのり)(1720~1796。号は竹里(たかさと)、字は子常)が、山城国葛野郡川島村(京都桂の近辺)に住む義兵衛(ぎへい)の行状を記したもの。明和七年(1770)、養母に対して孝養をつくしたことにより、「孝子」として幕府から表彰された義兵衛の行状が和文で紹介・顕彰されている。川島村は竹山の妻の実家(革嶋家)の所在地で、竹山もしばしばこの地を訪れて義兵衛の孝状を知り、その表彰を領主鷹司家などへ働きかけた。また、竹山自身、『孝子義兵衛記録』を著したほか、『子華孝状(しかこうじょう)』では、懐徳堂に学んだ稲垣子華(いながきしか)(浅之丞)の孝状を紹介し、また、龍野藩儒の股野玉川(またのぎょくせん)の『孝婦鳴盛編(こうふめいせいへん)』に跋文を記し、龍野に住む女性「よし」を孝婦として賞賛するなど、積極的な孝子孝婦顕彰運動を展開した。懐徳堂における「孝子」の顕彰については、すでに中井甃庵の『五孝子伝』(1739)があるが、本書も「孝」に重きを置く懐徳堂の倫理観を表した重要資料である。

所在地:京都市西京区川島玉頭町

アクセス:阪急「桂」駅より徒歩8分

古梅園(こばいえん)

天正五年(1577)に創業された製墨の老舗。古梅園と懐徳堂との交流は、五井持軒・蘭洲、中井甃庵・竹山・蕉園と、代々継続されていた。そして現在、懐徳堂に関わる重要な墨型が古梅園に保存されている。一つは、丸形で「礼楽刑政」から始まる三十二文字の墨型、もう一つは、長方形で「吾先子」から始まる長文の漢文の墨型で、いずれも懐徳堂第四代学主・中井竹山によるものである。

「礼楽刑政」の表面には虎と豹の絵、裏面には次のような文が彫り込まれている。(原文は漢文)。

礼楽刑政は如今廟堂已に大人虎変の炳を睹(み)る。

学行道芸は将来草野応(まさ)に君子豹変の蔚(うつ)を成すべし。

庚戊の秋 中井積善識(しる)す。

前半は、政治改革(寛政の改革)が公儀によって見事に成しとげられたことを賞賛したもの、後半はこうした政治改革に続き、学術文化の改革が将来立派に成しとげられることを説いたものと見られる。

「吾先子」の表面には花瓶に生けられた菖蒲の絵模様虎と豹の絵、裏面には次のような文が彫り込まれている(原文は漢文)。

吾が先子嘗て梅園主人に托して二大墨を造る。蘭洲先生廼(すなわ)ち篁竹及び此の盆栽菖蒲を写して以て之を模す。毎(つね)に燕間に相聚(あつ)まりて書法を試す。今を距(へだつ)ること業已(すで)に三十年。?藤淋漓の状、歴々として目に在り。追憶すれば愴然たり。頃(ちかごろ)今の園主人に嘱して旧模録を捜し、此に再び焉(これ)を造る。以て往日の雅尚を伝うと云う。

天明甲辰春、竹山居士中井積善識す 善 竹山

この墨は、中井竹山の父・甃庵と師の五井蘭洲を偲んで製作されたものと見られるが、一方で、懐徳堂学主として徂徠学(荻生徂徠の学)の攻勢を迎え撃つという意識が込められたものとも考えられている。また、上記の「二大墨」の一つ、「篁竹」の墨型も古梅園に保存されている。

なお、古梅園の中にある和室には、竹山による書「玄々斎」(古梅園第六代・松井元泰(1689~1743)並びに第七代・元彙の号)が掲げられており、ここからも懐徳堂と古梅園の親密な関係を看取できる。

(参考:湯浅邦弘『墨の道 印の宇宙―懐徳堂の美と学問』、大阪大学出版会、二〇〇八年十二月)

所在地:奈良市椿井町7番地

アクセス:近鉄「奈良」駅より徒歩6分

JR「奈良」駅より徒歩11分

WEB:http://www11.ocn.ne.jp/~kobaien/

湯島聖堂(ゆしませいどう)昌平黌・昌平坂学問所(しょうへいこう しょうへいざかがくもんじょ)

江戸湯島にあった江戸幕府直轄の教育機関を指し、正式には「学問所」という。もとは林羅山(はやしらざん)によって創設された林家(りんけ)の家塾であり、上野忍岡にあった。元禄三年(1690)、施設と内容を拡充して湯島昌平坂に移転し、昌平黌あるいは湯島聖堂(ゆしませいどう)と呼ばれ、林家は聖堂預(あずかり)を世襲し、将軍の侍講を務めていた。寛政二年(1790)、林大学頭信敬(だいがくのかみのぶたか)に対して寛政異学の禁(かんせいいがくのきん)が命ぜられると、幕府によって湯島聖堂の整備が進められ、柴野栗山(しばのりつざん)、岡田寒泉(おかだかんせん)が儒官に任ぜられた。寛政五年(1793)に林述斎(じゅつさい)が家を継ぐと、さらに学制の規則・施設が整えられ、古賀精里(こがせいり)、佐藤一斎(さとういっさい)らが儒官に任用された。寛政九年(1797)、述斎に三千石の禄が与えられ、正式に幕府直轄の学問所「昌平坂学問所」となり、勘定奉行の管理下に置かれた。この学問所は元来旗本・御家人を対象としたが、林家もしくは儒官の門人であれば藩士や浪人も聴講を許された。明治維新の際に新政府によって接収され、明治二年(1869)に再開したが、翌年休校、その後廃校となった。

懐徳堂が創設されたのは、湯島聖堂に遅れること三十年余であったが、湯島聖堂が寛政異学の禁までは林家の家塾としての性格が強かったのに対し、懐徳堂は、当初から三宅家・中井家の家塾としてではなく、町人を対象とした開かれた学校として運営され、朱子学を基礎としながらも、柔軟性に富んだ教育研究を展開していったことは注目に値する。

なお、懐徳堂文庫には、「昌平黌書生寮姓名録」写本(小天地閣叢書、坤集所収、本文一三〇丁)があり、『懐徳』四二号に、東京大学史料編纂所所蔵本との一部校合結果、および姓名索引・藩名備考を付して翻刻されている。

所在地:東京都文京区湯島1-4-25

アクセス:JR「御茶ノ水」駅より徒歩2分

千代田線「新御茶ノ水」駅より徒歩2分

丸の内線「御茶ノ水」駅より徒歩1分

WEB:http://www.seido.or.jp/index.html

西照寺(さいしょうじ)・富永芳春・仲基の墓

1.富永芳春墓

富永芳春(とみながほうしゅん)(1684~1739)は、懐徳堂を創建した五同志の一人。名は徳通(のりみち)、芳春は号。通称・道明寺屋吉左衛門(どうみょうじやきちざえもん)。道明寺屋は、少なくとも芳春の先代から、大坂尼崎で惣菜としての漬け物を製造販売していた。芳春の代になってからは、醤油醸造業も営み、当時の大坂でも有数の大商人の一人となる。五井持軒や三宅石庵に学んだ好学の人でもあった。懐徳堂創建の際に敷地を提供したほか、懐徳堂官許の運動のため中井甃庵が江戸へ行く際に同行するなど、懐徳堂の創設とその初期の運営において大いに貢献した。懐徳堂文庫には、芳春の書簡数通が収められている。三男の仲基(なかもと)は懐徳堂で学び、懐徳堂の異才と称され、また四男の荒木蘭皐(あらきらんこう)(名は定堅(さだかた)、字は子剛(しごう))も懐徳堂で学んだのち、池田で儒学者田中桐江(たなかとうこう)に師事して、漢詩文を中心とする当地の文化的発展に寄与し、蘭皐の子の李渓(りけい)(別号は商山(しょうざん))・梅閭(ばいりょ)も懐徳堂で学んで、頼春水・山陽らと交流を持った。

2.富永仲基墓

富永仲基(とみながなかもと)(1715~1746)は、江戸中期の大坂の思想史家。字は子仲また仲子。号は謙斎(けんさい)、南関、藍関。通称・道明寺屋三郎兵衛(どうみょうじやさぶろべえ)。懐徳堂を創建した五同志の一人である道明寺屋吉左衛門(どうみょうじやきちざえもん)(富永芳春)の三男。弟の定堅(さだかた)(号は蘭皐(らんこう))とともに三宅石庵に学んだ。儒家思想を歴史的に批判した『説蔽』(せつへい)(亡佚)を若くして著した。そのために石庵に破門されたといわれるが、事実かどうかは不明。後に仏教研究に取り組み、その成果を『出定後語』(しゅつじょうこうご)にまとめた。また『翁の文』(おきなのふみ)を著し、日本においては神仏儒の三教とは別の「誠の道」を尊ぶべきと説いた。その学問は、思想の展開と歴史・言語・民俗との関連に注目した独創的なもので、後発の学説は必ず先発の学説よりもさかのぼってより古い時代に起源を求めるとする「加上説」(かじょうせつ)を中心とした。後に内藤湖南は、経典を相対化し、実証的にその歴史的生成過程を解明しようとした仲基の研究方法を、高く評価した。

所在地:大阪市天王寺区下寺町

アクセス:市営地下鉄「四天王寺前夕陽ケ丘」駅より徒歩10分

正通院(しょうつういん)・蔀関月の墓

蔀関月(しとみかんげつ)は、江戸後期の画家。名は徳基(のりもと)、字は子温。月岡雪鼎(つきおかせっさい)の高弟で、武者絵を継承した。後に各地の名所・旧跡を網羅した案内書兼地誌ともいうべき名所・名産図絵を得意とした。代表作に『伊勢参宮名所図会』『東海道名所図会』などがある。画家の蔀関牛の父。

関月は五井蘭洲の門人・加藤景範(竹里)の弟子にあたり、懐徳堂講堂の東側梁上に掲げられていた「宋六君子図」の内、周敦頤(しゅうとんい)・程顥(ていこう)・程頤(ていい)は関月の筆になる。また、関月の筆に中井竹山が賛を付したものとして、懐徳堂文庫に「春山花見図」が、(財)柿衛文庫に「清平・酒泉像」「牧童図」「秋海棠図」などがある。

所在地:大阪市淀川区木川東1丁目7-8

アクセス:市営地下鉄「西中島南方」駅より徒歩10分

阪急京都線「南方」駅より徒歩10分、または「十三」駅より徒歩15分

心学明誠舎跡(しんがくめいせいしゃあと)

石田梅岩(いしだばいがん)(1685~1744)の孫弟子にあたる井上宗甫(三木屋太兵衛)が、天明五年(1785)、心斎橋筋一丁目の自宅を開放して設立した私塾。庶民の教育にあたった。

石田梅岩(いしだばいがん)(1685~1744)は、江戸中期の町人哲学者。名は興長(おきなが)、通称は勘平、梅岩(梅巌)は号。丹波国(京都府)の出身。京都の商家に奉公に出て、独学で神道・儒学などを学び、小栗了雲に師事して悟りを開き、心学(しんがく)の祖となる。享保十四年(1729)、四五歳の時、自宅で無料の庶民教育を始める。朱子学をもとに、老荘、神道、禅宗をも取り込んだ平易な講説は、日本における社会教育の草分けであり、石門心学(せきもんしんがく)と呼ばれるその学は、弟子の手島堵庵(てじまとあん)によって大成された。特に、商人が商売で得る利益は武士の俸禄と同じく正当なものだから、職分に自信を持つようにと主張。悪徳商人を非難し、商人の倫理(正直と倹約)を説いた。そうした点は、町人を主たる受講生とし商業活動の基盤としての倫理道徳を説いた懐徳堂教育の性格とも類似する。元文四年(1739)、主著『都鄙問答(とひもんどう)』を刊行。また、延享元年(1744年)には『(倹約)斉家論』を著した。

所在地:大阪市中央区島之内1丁目

アクセス:市営地下鉄「長堀橋」駅6番出口より徒歩3分

大阪市立中央図書館・木村蒹葭堂邸跡(おおさかしりつちゅうおうとしょかん・きむらけんかどうていあと)

木村蒹葭堂(きむらけんかどう)(1736~1802)は、江戸中期の人で、名は孔恭、字は世粛、号は蒹葭堂・巽斎、通称は坪井吉右衛門。大坂・北堀江の造り酒屋に生まれる。

蒹葭とは葦のことであり、庭の井戸から出た葦にちなんで書斎を「蒹葭堂」名付けたことから、この名で呼ばれるようになった。

日本有数の蔵書家である一方、博物学者、文人、書家、画家、篆刻家、茶人といった実に多彩な側面を見せる人物である。また、交友関係が大変広く、その詳細は『蒹葭堂日記』に記されている。

詩文は片山北海(かたやまほっかい)に師事し、明和二年(1765)、片山北海を中心として結成された混沌社(または混沌詩社)の結成にも関わる。混沌社は塾や学校と異なる緩やかな組織であり、社員は月に一度(十六日)北海の家に集まり、漢詩文を作ってその作品を互いに論評しあった。懐徳堂の中井竹山は混沌社員との交流があり、蒹葭堂とも交友関係にあった。竹山は社員にはならなかったものの混沌社へ出入りし、また混沌社員を懐徳堂に招いている。

大阪市立中央図書館には、蒹葭堂邸跡の記念碑が立っている。図書館内には、『懐徳堂遺書』『懐徳堂五種』『懐徳堂纂録』『懐徳堂印存』など、懐徳堂関連資料が収蔵されている。

所在地:大阪市西区北堀江4-3-2

アクセス:市営地下鉄「西長堀」駅7番出口すぐ

大阪ハリストス正教会

大阪の正教会の教会。日本ハリストス正教会は、1861年にニコライ大主教が函館のロシア領事館付の司祭として来日したときよりはじまり、明治初期には大阪に正教が伝えられたとされる。明治四十三年(1910)、大阪天満橋に木造ビザンチン式の聖堂が建立され、「生神女庇護聖堂」と名付けられた。昭和二十年(1945)、戦災により焼失。その後、昭和三十七年(1962)に現在の吹田の地に新しい聖堂が建てられ、前聖堂と同じく「生神女庇護聖堂」と名づけられた。

中井桐園の長男で、中井竹山・履軒の曽孫に当たる中井木菟麻呂(なかいつぐまろ)(1855~1943)は敬虔な正教徒であり、大阪正教会の信徒であった。木菟麻呂は、正教会の聖書や祈祷書類をニコライ大主教と共に日本語に翻訳したことで知られる。

教会の会館には、中井木菟麻呂の肖像画や関連資料が収められている。

※現在、中井木菟麻呂の墓は、大阪ハリストス正教会内にあります。

所在地:大阪府吹田市山手町1-8-15

アクセス:阪急千里線「豊津」駅から徒歩5分

WEB:http://www.sutv.zaq.ne.jp/osaka-orthodox/

涓泉亭・萱野三平旧邸(けんせんてい・かやのさんぺいきゅうてい)

中井木菟麻呂の妹・終子の養女となった新田和子の実家で、赤穂浪士の一人、萱野重実(通称 三平)の旧宅。江戸時代建築の長屋門と土塀の一部が現存し、萱野三平記念館「涓泉亭(けんせんてい)」がある。

萱野三平(重実)は、この旧邸で誕生したとされる。 主君であった浅野内匠頭が江戸城の廊下で吉良上野介に切りつけた刃傷事件の際、鉄砲州の赤穂藩上屋敷にいた三平は、第一報を知らせる使者として駕籠で赤穂に向かった。その途中、この生家の前を通り、母の葬儀に遭遇するが、そのまま駕籠を急がせて赤穂へ向かったという。 吉良邸討ち入りの11ヶ月前にあたる元禄十五年、内匠頭への忠義と父への孝行の板挟みに苦悩した三平は、自宅長屋門の一室で自害し、二十七歳の生涯を閉じた。長屋門西部屋の横には、三平の辞世の句碑が建てられている。

中井木菟麻呂の晩年、萱野三平の子孫であった中村成子は、長女の和子を家事手伝いにと中井家に連れてきた。成子は京都正教女学校の第一期卒業生で、木菟麻呂の妹・終子とは古くから親交があった。木菟麻呂の死後、昭和二十二年(1947)に終子は和子を養女とした。終子は、戦後の物資不足の貧窮時代を和子の実家の萱野家の長屋門で、その後は萱野家の内庭の離れで、和子とその母成子の世話になりながら暮らした。

(参考:「涓泉亭」案内パンフレット、中村健介・中村悦子『ニコライ堂の女性たち』、教文館、2003年)

所在地:大阪府箕面市萱野3-10-4

アクセス:阪急宝塚線「石橋」駅から阪急バス「JR茨木」行、「萱野三平前」下車すぐ

小戸霊園(しょうどれいえん)・中井木菟麻呂の墓

中井木菟麻呂(なかいつぐまろ)(1855~1943)は、中井桐園の長男で、中井竹山・履軒の曽孫に当たる。号は天生(てんせい)。安政二年(1855)、懐徳堂内で生まれ、十四歳で懐徳堂の閉校を迎える。その後、中井家伝来の書籍などの保管、懐徳堂関係資料の蒐集、懐徳堂学舎の再建に努めた。重建懐徳堂が設立された後は、二度にわたって中井家伝来の懐徳堂関係資料を懐徳堂記念会に寄贈した。昭和七年(1932)には、資料を甲種遺物(旧懐徳堂書院の屏風・扁額など、書堂の付属物)、乙種遺物(中井甃庵・竹山・蕉園・碩果の遺書類など、中井氏一家の遺品)に大別した上で、甲種遺物四七点を寄進し、昭和十四年(1939)には、旧懐徳堂および水哉館の遺書遺物を寄贈した。前者については、『懐徳』十一号に「懐徳堂遺物寄進の記」(中井木菟麻呂)の中に、また後者については、『懐徳』十七号に「懐徳堂水哉館遺書遺物目録」(吉田鋭雄)中の三一五点として記録されている。現在、懐徳堂文庫所蔵資料で「天生寄進」の印記があるものがそれである。

旧懐徳堂と重建懐徳堂とをともに知る人物として、また、旧懐徳堂や水哉館の遺書遺物の継承という点で極めて重要な役割を果たした。なお、木菟麻呂は、敬虔な正教徒でもあり、ニコライ大主教を助けて聖書の翻訳に尽力した。昭和十八年(1043)、八十九歳で没。

木菟麻呂は、京都・嵯峨野の祇王寺を好んでいたため、当初はこの地に埋葬されていた。しかし、その後、祇王寺の状況が著しく変わったため、大阪ハリストス正教会の信徒や有志らによって、小戸霊園に墓が建立された。ここには、母・妹達の建碑もある。

※中井木菟麻呂の墓は、2010年に「大阪ハリストス正教会」に移転しました。

所在地:兵庫県川西市日高町3

アクセス:阪急宝塚線「川西能勢口」駅より徒歩10分

龍野城(たつのじょう)

江戸初期に藩主が次々に替わった龍野藩は、寛文12年(1672)脇坂安政が5万3千石で入封して後、10代200年続いて明治維新を迎えた。

中井氏が脇坂氏に仕えて藩医となったのは甃庵の祖父養仙からで、甃庵の父玄端とその弟玄意も藩医を務めた。ただ玄端は、宝永3年(1706)、甃庵が14歳の時、藩医の職を捨て大坂に出て町医となったため、玄意の家系が代々藩医を受け継ぐことになった。

龍野藩では元禄時代に儒者の藤江熊陽や俣野龍渓を登用し、甃庵やその子竹山・履軒兄弟も帰省の際には熊陽に学んだ。後を継いだ俣野玉川・藤江軍治は竹山と同世代で、軍治は竹山の従兄弟ということもあり、盛んに交流が行われた。例えば、竹山と玉川とは連携して龍野の孝子貞婦の顕彰運動を展開している。

また、竹山は『社倉私議』を著して龍野藩に社倉(米の備蓄運用による民生救済・財政再建の政策)の実施を提言したが、竹山の遺志を継いで実行に移したのは小西惟冲であった。小西は藤江・俣野とともに藩の教育に携わり、天保5年(1834)龍野に文武稽古所(天保13年に敬楽館(けいごうかん)と改称)が開設されるのに伴って儒官となった人物である。現在、藩校敬楽館の遺構は無いが、龍野小学校(写真下)がその跡地という。

明和8年(1771)3月、竹山・履軒の兄弟は龍野を訪れ、履軒はその体験をもとに紀行体の物語『昔の旅』を著した。物語は王朝貴族の時代に設定され、主人公の博士・内記は竹山・履軒がモデルとなっている。二人は、伯父の岡の翁(甃庵の兄、竹山らの伯父に当る中井伯元(別号は鳳岡))が病床についたと聞いて3月3日に難波を発ち、途中、須磨・明石の絶景を愛でつつ道を取り、6日に翁の住む「いぼ(揖保)の湊」に着く。以下はその場面(表記は読みやすく改めた)。

六日の暮つかたにぞ、揖保の湊には着きたれ。かの翁、いつしかといざり出て、久しくあひ見ざりつるおぼつかなさなど、聞えつづけ、喜ぼひたまひたる。ことはりにぞ。この博士の父(注:甃庵を指す)は、この国より出て、朝に仕へたまひたるなれば、内外(うちと)の支族、ただここもとにのみありて、夜昼、多く入り来、集ひたり。

【『昔の旅』を行く】『昔の旅』の展開にそって、そこに描かれた場所やそれに関連する土地を紹介します。博士・内記と一緒に暫し『昔の旅』の世界に遊んでみましょう。次は、「円光寺」にお進みください。

所在地:兵庫県たつの市龍野町

アクセス:JR姫新線「本竜野」駅下車 徒歩15分

円光寺(えんこうじ)

浄土真宗大谷派の寺院。宮本武蔵が滞在して剣術を指南した所として知られる。

墓地の一画に中井氏の墓域があり、甃庵の母「その」や、甃庵の兄伯元(信之・鳳岡)の妻、その子の伯元(有美)夫妻の墓など20基ほどの墓碑が並ぶ。

甃庵の母「その」は夫玄端とともに大坂へ移り住んだが、晩年、龍野在住の次男伯元(甃庵の兄)の世話を受け、娘(甃庵の妹)の嫁ぎ先である円光寺の一室に住んで手厚く遇され、延享2年(1745)91歳で世を去った。その墓碑銘は甃庵の撰である。

履軒が兄竹山との龍野旅行をもとに著した紀行体の物語『昔の旅』では、竹山・履軒をモデルとする博士と内記とが、近親とともに一族の墓参りに行く場面が次のように描かれている(表記は読みやすく改めた)。

十一日、族の墓拝みにとて行く。博士の姉なる、妹なる、いとこなる、おばなる、そが子なる、みな連れ立ちたり。山に詣で来て、木の葉かき掃ひ、水注ぎ、拝み給ひたるに、先立つものは涙なり。

博士 苔蒸して判(わか)ちかねたる石ぶみを

洗ふは袖の涙なりけり

内記 昔偲ぶ涙は袖にせきあへず

苔の下にも染みやわたらん

新しき塚の、四五あるを「これは誰、彼はそれ」と指し教へたるを、誠とも覚えずげに、

内記 亡き数の 添ふにつけても悲しきは

在りとは知らず露のこの身を

なお、『昔の旅』では、墓参の後、佐江村の貞婦さんを訪ねた話を詳しく記している。

【『昔の旅』を行く】『昔の旅』の展開にそって、そこに描かれた場所やそれに関連する場所を紹介します。博士・内記と一緒に暫し『昔の旅』の世界に遊んでみませんか。次は、「照円寺」にお進みください。

所在地:兵庫県たつの市龍野町下川原3-101

アクセス:JR姫新線「本竜野」駅下車

興福寺(こうふくじ)

臨済宗の寺院で、中井甃庵の父玄端(1645~1720)の墓がある。墓碑は長男の養元が建立した。

甃庵の父玄端は、龍野藩の藩医であったが、宝永3年(1706)に職を辞し、大坂へ出て町医となった。享保元年(1716)に五男の常庵(甃庵の弟)が赤穂で医者として開業したのを機に、赤穂に移って余生を送った。享保5年(1720)76歳でこの地に没し、ここに葬られた。墓碑銘は長男の養元の撰である。

履軒が兄竹山との龍野旅行をもとに著した紀行体の物語『昔の旅』では、竹山・履軒をモデルとする博士と内記とが、龍野から別行動をとり、博士(竹山)は赤穂の父方の祖父の墓参、内記(履軒)は長谷(兵庫県佐用郡佐用町)の母方の祖父の墓参に向かう。以下は二人が別れ行く場面。

〔博士は〕祖父(おほぢ)の墓の赤穂の郡にあるを、拜みにとて、十五日のつとめて、二人の生に、国つ子の親しき二三人連れて行きけり。内記も同じ様に行くべかりけるを、長谷の辺りに、母方の祖父の墓あるを拝まんとて、同じ日しも引き別れて行く。「いと怪しかるわざや」と人は言へれど、「母(たらちね)の家つと(注:土産)は、これに勝るものやは有る」と、心一つに思ひ取り給ひて、一人立ち別れたる、いとあはれなりや。

【『昔の旅』を行く】『昔の旅』の展開にそって、そこに描かれた場所やそれに関連する場所を紹介します。博士・内記と一緒に暫し『昔の旅』の世界に遊んでみましょう。次は、「杉坂峠」にお進みください。

所在地:兵庫県赤穂市北野中364

アクセス:JR山陽本線「播州赤穂」駅下車、北東へ1km

敬業館(けいぎょうかん)

林田藩の藩校で、その遺構が現存する。林田藩は、元和3年(1617)に建部政長が藩を起こしてより明治4年の廃藩まで250余年にわたって建部氏10代が治めた1万石の藩である。

現在、建部神社のある聖岡が陣屋跡で、敬業館はその南側の藩邸内に建てられ、1500㎡の校地には、講堂のほか聖廟、練武場、学寮、文庫などを備えていた。文久3年(1863)に火災で焼失したが、まもなく再建された講堂が今も残り、市の重要文化財に指定されている。講堂正面の扁額は松平定信の筆である。

敬業館は、続く太平による士気の不振と風俗の軟弱を憂えた7代藩主政賢(まさかた)によって寛政6年(1794)に創設された。士族の師弟は8歳から16歳までの8年間、ここで文武の修養に努めた。平民も希望すれば入学を許され、出入り口や座席には差が設けられたが、授業は一律で区別がなかった。維新前後には45名ほどが学んでいたという。

8代藩主政醇(まさあつ)も学業を奨励し、石野東陵を儒官として召抱えた。東陵は播磨国太田村(現在の太子町)の出身で、中井履軒門下で4年間学び、後に江戸の昌平黌で学問を修めた人物である。その子の黄裳も儒官となった。ちなみに勤皇詩人として知られる河野鉄兜(てっとう)も、9代藩主正和に招かれ、慶応3年に43歳で没するまで敬業館の儒官を務めている。

所在地:兵庫県姫路市林田町

アクセス:山陽自動車道「姫路西」ICを北西へ5km

安志藩 陣屋跡・開善寺(あんじはん じんやあと・かいぜんじ)

1安志藩(陣屋跡)

安志(あんじ)藩は、豊前中津8万石の小笠原氏が移封されて立てた1万石の藩である。小藩ながら、藩の再興のためには人材育成が急務として、入封の翌年(享保3年・1718)には早くも学問所を開設し(弘化元年に明倫堂と改称)、藩士子弟には必ず入学させ、『小学』や四書五経などを教授した。現在の安志中学校が陣屋跡で、体育館の南端あたりに学問所があったという。

安志藩筆頭家老の犬甘(いぬかい)政孝は中井甃庵と親しく、藩主や藩士への講義のために甃庵を招き、また甃庵を介して大坂商人からの融資を受けるなど、密接な交流があった。寛保4年(1741)、甃庵は弟子の稲垣子華を安志藩の学問所教頭に推薦するが、これは甃庵と安志藩との深い関係によるものであった。

2開善寺(藩主氏寺)

安志藩陣屋の北側にある臨済宗の寺院で、藩主小笠原氏の氏寺であった。現在は廃寺となっているが、その墓所に「瀧嵓(ろうがん)先生之墓」と刻まれた稲垣子華の墓がある(写真手前)。

20歳で安志藩に仕えた子華は、33歳の時、故郷(現在の岡山県美作市田殿)に一人暮らす父の世話をしたいと辞職を願い出る。藩主はじめ家中の人々に惜しまれながら、孝養を尽くしたら復職するという約束で帰郷を許された。明和元年(1764)、彼の一途な親孝行は幕府から表彰されたが、その翌年に父は83歳で死去した。子華はかねての約束通りに安志に帰り、寛政9年(1797)に75歳で没するまで約30年間、この地で教育に身を捧げたと思われる。ただ詳しいことはわからない。(子華については「稲垣子華碑」を参照)

所在地:陣屋跡 兵庫県姫路市安富町安志

開善寺 兵庫県姫路市安富町名坂

アクセス:中国自動車道「山崎」ICから国道29号線を東へ5km

杉坂峠(すぎさかとうげ)

播磨・美作の国境にある峠。元弘の変で挙兵が失敗し捕らえられた後醍醐天皇は、隠岐へ流される途中にこの峠を通った。備前の武将・児島高徳がこの杉坂峠で待ち伏せて天皇を救いだそうとしたが、時すでに遅く、天皇護送の一行は院の庄(岡山県津山市)に達していた(『太平記』巻4)。高徳が院の庄の屋敷に潜入し、庭の桜の木に、「天 勾践(こうせん)を空しうすること莫れ。時に范蠡(はんれい)無きにしも非ず(天は呉王夫差に破れた越王勾践をお見捨てにはなりません。勾践を助けた范蠡のごとき忠臣が現れないとも限りません)」と刻んで、天皇に自らの忠心を伝えた話はよく知られる。

履軒が兄竹山との龍野旅行にもとづいて著した紀行体の物語『昔の旅』では、履軒をモデルとする内記が長谷(兵庫県佐用郡佐用町)にある母方の祖父の墓参に向かう。上津(うわづ 佐用町徳久)の知人宅で一泊し、墓参を終えた内記は、さらに杉坂峠を越えて美作に住む稲垣子華のもとへと向かった。以下はその一節。

これより帰るべかりけるを、彼の美作なる(注:稲垣子華)が、あひ見まくほしさにぞ、其の子(子華の子)と連れて、山路をたどりつつ行く。杉が坂を越ゆ。播磨と美作の堺にて、建武のみかどの、塵を蒙りて越え給ひし跡なり。

【『昔の旅』を行く】『昔の旅』の展開にそって、そこに描かれた場所やそれに関連する土地を紹介します。博士・内記と一緒に暫し『昔の旅』の世界に遊んでみませんか。次は、「稲垣子華碑」にお進みください。

所在地:兵庫県佐用郡佐用町上月町皆田

アクセス:中国自動車道「作東」ICから県道365号線を東へ5km

長楽寺(ちょうらくじ)・頼山陽の墓

頼山陽(らいさんよう)(1780~1832)は、江戸後期の儒者。名は襄(のぼる)、字は子成、通称は久太郎、号は山陽・三十六峯外史。父は広島藩の儒官頼春水。尾藤二洲(びとうじしゅう)・菅茶山(かんちゃざん)の塾や昌平黌に学ぶ。生涯仕官せず、著作につとめた。著書に『日本政記』『日本外史』などがある。山陽は、中井竹山と交流があり、また碩果の妻が山陽の母の姪であったため、来坂の際には懐徳堂に宿泊するなど懐徳堂との交流が深かった。山陽は、若い頃の放蕩によって父の春水に廃嫡されたことがあり、西村天囚『懐徳堂考』には、中井履軒に「天下の不孝者」と一喝されたとある。また、山陽はその性格に豪放なところがあり、ある時、碩果に請うて竹山手稿の『奠陰集(てんいんしゅう)』を見た際、最初は正座していたが、後に横になって読んだため、碩果はその無礼に憤って座を立ったとの逸話がある。

所在地:京都府京都市東山区円山町626

アクセス:京阪京都線「祇園四条」駅から徒歩20分

阪急京都線「河原町」駅から徒歩約23分

WEB:http://www.age.ne.jp/x/chouraku/

高山彦九郎・皇居望拝之像(たかやまひこくろう・こうきょぼうはいのぞう)

高山彦九郎(たかやまひこくろう)(1747~1793)は、江戸中期の尊皇憂国の士であり、寛政三奇人の一人。延享四年(1747)、上野国新田郡細谷村に生まれる。名は正之、字は仲縄(ちゅうじょう)、通称は彦九朗。十三歳の時に『太平記』を読んで志を抱き、十八歳の時に遺書を残して出奔、京都に遊学する。公卿と交際するなど尊皇の志が極めて篤く、幕府より睨まれる存在であった。北は蝦夷、南は九州に至るまで全国を周遊して交友を広める。京都大坂に来るときには、必ず中井竹山を訪ねていたという。竹山に『孝三伝卯谷伝(こうさんでんうたにでん)』があるが、これは仲縄から題材を得たのだろうと西村天囚『懐徳堂考』は述べている。竹山の尊皇の心に感じ入り維新に際して山階宮御成(やましなのみやおなり)があったように、両者の心情に一致するものがあったのであろう。寛政五年(1793)、自刃。

京都三条大橋には、今も京都御所に跪拝する仲縄像がある。

所在地:京都府京都市三条大橋東詰

アクセス:京阪「三条」駅、京都市営地下鉄東西線「三条京阪」駅すぐ

ニコライ堂(東京復活大聖堂)(にこらいどう・とうきょうふっかつだいせいどう)

日本ハリストス正教会の中心的教会。正式名称は「東京復活大聖堂」。日本ハリストス正教会は、1861年にニコライ大主教が函館のロシア領事館付の司祭として来日したときよりはじまった。

ニコライ堂は、明治十七年(1884)に着工、明治二十四年(1891)に完成して成聖式(開堂式)が行われ、ニコライ大主教にちなんで「ニコライ堂」と呼ばれるようになった。

建築は、ビザンチン式の教会形式を日本に伝え残した貴重なものであり、昭和三十七年(1962)には国の重要文化財に指定された。

敬虔なロシア正教徒であった中井木菟麻呂は、ニコライ堂にてニコライ大主教と聖書の翻訳に尽力したとされる。

所在地:東京都千代田区神田駿河台4-1-3

アクセス:JR「御茶ノ水」駅から徒歩3分

WEB:http://www.orthodoxjapan.jp/annai/t-tokyo.html

稲垣子華碑(いながきしかひ)

中井甃庵の門人で孝子として知られた稲垣子華(1723~1797)は、名は隆秀、通称は浅之丞、瀧下散人と号した。子華はその字(あざな)。田殿(たどの)はこの稲垣子華の故郷である。

碑は子華の没後に彼を慕う門人36人が、師の遺徳を後世に伝えんとして建てた頌徳碑で(墓所の写真手前)、碑文は中井蕉園(竹山の子)の手になる。稲垣家の墓所の一画にあり、父反求の墓も見える(墓所の写真中央の四角い台石の墓)。

稲垣家はもと津山藩主森氏の家臣であったが、元禄10年(1697)に森氏が廃絶になり、父芳隆(号は反求)は田殿に移り住んで農民となった。子華はその次男で、11歳で学を志して上京し、13歳の時に中井甃庵と出会って懷德堂で学ぶことになった。まだ幼年であった竹山・履軒兄弟は、読書をはじめ様々な面で子華から親切に面倒を見てもらったという。

20歳になった子華は、甃庵の推挙で安志藩の学問所教頭として仕えた。しかし33歳の時、田殿で一人暮らす父に孝行を尽くしたいと願い辞職した。故郷に帰った子華は父に仕えるかたわら農事に励み、その親孝行で勤勉な暮らしぶりは人々を感化し、明和元年(1764)には幕府から褒賞を受けるに至った。竹山は懐徳堂からこのような人物が出たのを誇りとし、『稲垣浅之丞純孝記録』『子華孝状』を著してその徳を顕彰した。(子華のその後については安志藩を参照)

県道388号線脇には昭和3年建立の「稲垣隆秀先生碑」があるが、これは門人による頌徳碑とは別物で、頌徳碑は県道脇の碑の東側の家並みを上った高みにある。また、県道脇の碑から林に少し入った山裾に清滝という滝がある。子華の号「瀧下散人」はこれに因んだものである。

履軒が兄竹山との龍野旅行にもとづいて著した紀行体の物語『昔の旅』では、長谷(兵庫県佐用郡佐用町)にある母方の祖父の墓参りをすませた内記(履軒)が、子華の息子に案内されて、「瀧もとの里」を訪れたことを記している。以下はその一節(表記は読みやすく改めた)。

〔三月十六日〕暮つかたに、瀧もとの里にいたりぬ。かの相知れるが家なり。この主は、博士の父(中井甃庵)にもの学びしたりし。才かしこく、孝ふかくて、旌表を得たるものなり。あざなを子華と聞こゆ。そが子も今の博士(中井竹山)にもの学びたりし。よもすがら語らひ明かして、〔内記は〕ただひとり立ち帰り、また上津(うはづ)に泊まりて、十八日、揖保の湊に帰りきにける。

【『昔の旅』を行く】『昔の旅』の展開にそって、そこに描かれた場所やそれに関連する場所を紹介します。博士・内記と一緒に暫し『昔の旅』の世界に遊んでみませんか。

このあと揖保(龍野)に戻った内記(履軒)は、博士(竹山)とともに川舟で揖保川を下り、海舟に乗り換えて瀬戸内に遊びました。次は「投石」にお進みください。

所在地:岡山県美作市田殿

アクセス:中国自動車道「美作」ICから県道51・388号線を北東へ5km