独立行政法人情報通信研究機構メディアインタラクショングループでは、デジタルコンテンツの利活用に関する研究開発を進めています。

その一環として、2001年8月、大阪大学考古学研究室、川西市教育委員会の協力を得て、10日間に渡り,兵庫県川西市にある

勝福寺古墳の横穴式石室の3次元計測を行ないました。またそのデータをもとに

墳丘や石室の3次元モデルなどの3次元デジタルコンテンツを作成しました。

勝福寺古墳は6世紀初頭の古墳で、畿内北部では最古級の横穴式石室を持っています。

2001年の発掘調査で前方後円墳であることがわかりました。

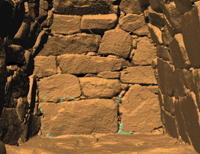

この石室は、片袖式の横穴式石室で、内部の大きさは、羨道部が幅約1.4m、長さ約4.2m、高さ約1.5m、玄室が幅約2.3m、長さ約4.7m、高さ約2.5mあります。

明治期の土取り作業のために墳丘が削られて石室の一部が露出しており、石室の崩壊が懸念されるため埋めることになりました。

そこで、この機会に石室内部だけでなく、露出している石室外部も3次元計測を行うことにしました。

3次元形状計測の実施内容

3次元形状計測(または3次元計測)とは、レーザースキャナなどの機械を使って対象物の立体形状を測ることです。

従来の手作業による測量と違って、より正確で高密度のデータをすばやく得ることができるのが特徴です。

得られたデータを使い、3次元コンピュータグラフィックスなどによって詳細な3次元モデルとして表現することができます。

使用した計測装置は、Cyra社のCyrax2400、ミノルタ株式会社のVivid900、Riegl社のLMS-Z210の3種類です。

いずれもレーザーを利用した非接触型の3次元形状計測装置です。

レーザースキャナでの計測は、写真撮影と似ている点があります。それは見通せる場所しか測れないということです。

何かの陰になっている部分は計測することができません。そのためあらゆる部分の立体形状を計測するためには、

陰になる部分がないようにレーザースキャナを設置する必要があります。

実際の古墳や石室の場合、石室の形状や石の凹凸などのために見通せないところが生じるため、何度も設置し直し、

計測を繰り返しました。

Cyrax2400で約80回、Vivid900では200回以上の計測を行ないました。

図1: Cyrax2400による石室内部の計測 |

図2: Cyrax2400による石室の入り口付近の計測 |

図3: Vivid900による石室内部の計測 |

図4: Vivid900による羨道天井の計測 |

図5: LMSZ210による石室内部の計測 |

図6: LMSZ210による石室の入り口付近の計測 |

3次元形状データの統合

レーザースキャナなどの3次元計測装置で得られるデータは、点群データと呼ばれるものです。

対象物の表面のある点の3次元座標(x,y,z)の値がたくさん集まったデータです。

これを3次元コンピュータグラフィックスで表示するためには、何段階かの処理を施す必要があります。

まずは「ノイズ」と呼ばれる不要なデータ、誤りのデータを除去します。

次に何回にもわけて計測したデータを一つのデータに統合します。

そして統合したデータをもとに3次元コンピュータグラフィックスモデル(ポリゴンモデル)を作成します。

このようにして作成した3次元モデルをご紹介します。

同じモデルであっても、表示方法の違いによって見え方がずいぶん異なります。

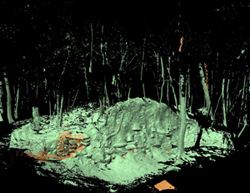

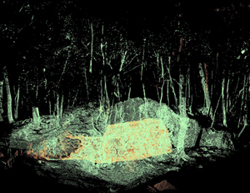

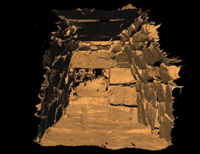

図7はポリゴンモデルを表示したもの、図8は点群データとして表示したものです。

点群データで表示すると墳丘の土や石室の壁や床などの向こう側も「透けて」見えます。

実際の遺跡では、墳丘の外から中の石室の様子を見ることはできませんが、3次元モデルを利用すると

このようにして互いの位置関係を確かめるといったことが容易にできるようになります。

図7: 石室の内部と外部を統合したモデルを石室の西側から見たところ |

図8: 図7と同じモデルを点群データで表示したもの |

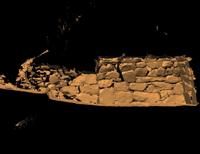

図9: 石室内部(羨道と玄室の東壁) |

図10: 図9を点群データで表示したもの |

図11: 石室内部(玄室から羨道、入り口を見た様子) |

図12: 玄室の奥壁 |