遺跡からみた川西の古代・中世

1.縄文時代

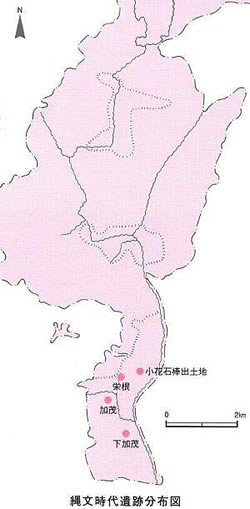

川西では、縄文時代でも終わり頃の後期・晩期の集落が加茂・下加茂・栄根遺跡など南部に集中して営まれていました。また、小花では後期の石棒が出土しています。

縄文時代のムラ

加茂遺跡出土の石冠

晩期の集落は、各遺跡ともわずかな土器の出土のみで明らかでありませんが、いずれも弥生時代直前の晩期末のもので、稲作の始まる弥生時代との関係が注目されます。加茂遺跡では、晩期と考えられる石冠が出土しています。日常の道具とは考えにくい石冠の用途については、祭祀具説をはじめ諸説ありますが確定に至っておりません。