遺跡からみた川西の古代・中世

2.弥生時代前期〜中期(前4世紀〜前1世紀)

弥生時代のくらし

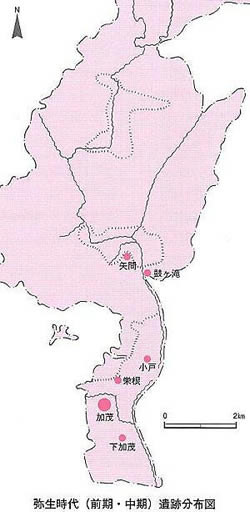

川西南部では、前期(前3世紀)に栄根・下加茂・小戸遺跡で小さな農耕集落が営まれ始めます。中期初め(前2世紀)には台地上に加茂遺跡の集落が誕生し、中期中頃(前1世紀)には大集落となります。加茂の大集落は、周辺の栄根・下加茂・小戸などの小集落を統括し、川西南部に稲作農耕、交易、祭祀などを共にする地域社会をつくっていたと考えられます。

大集落の誕生

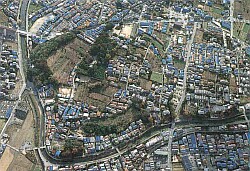

加茂遺跡全景

また、数条の環濠が東部居住区の台地の崖以外の部分を囲み、さらに遺跡全体を囲む外濠の可能性があるなど、厳重な防御性がうかがえます。

方形区画

加茂遺跡の方形区画

この場所は、大集落の中心となった東部居住区でもさらに中心部にあたることから、集落の重要施設にあたり、集落を統括した首長の居館か、宗教施設の可能性が考えられます。

稲作と交易

川西南部の集落は、猪名川の支流最明寺川などの小河川の水を利用し、水田を開いていました。堰・水路の設置や水田の開発は、集落間の共同で行なっていたと考えられます。

一方、この地域でまかなえない産物は、ほかの地域との交易をとおして手に入れていました。加茂遣跡で出土する石鏃・石剣を作るための石材「サヌカイト」は、大阪府と奈良県の境にある二上山から産出するものです。加茂遺跡では、摂津地域の遺跡の中ではこのサヌカイトの出土量がきわめて多いので、近隣の遺跡へサヌカイトを供給する拠点となっていたという研究もあります。地域の中心的な集落の役割を物語るものといえます。

一方、この地域でまかなえない産物は、ほかの地域との交易をとおして手に入れていました。加茂遣跡で出土する石鏃・石剣を作るための石材「サヌカイト」は、大阪府と奈良県の境にある二上山から産出するものです。加茂遺跡では、摂津地域の遺跡の中ではこのサヌカイトの出土量がきわめて多いので、近隣の遺跡へサヌカイトを供給する拠点となっていたという研究もあります。地域の中心的な集落の役割を物語るものといえます。

戦い

加茂遺跡の石剣・石鏃

川西でも、加茂遺跡に環濠があり、石鏃・石剣などの武器が多く出土することから、この争いにまきこまれていたと考えられます。