遺跡からみた川西の古代・中世

5.猪名川流域有数の後期古墳─勝福寺古墳─

古墳時代後期(6世紀)、川西南部の平野を見下ろす丘陵上に勝福寺古墳が築かれます。勝福寺古墳は6世紀初頭に築造された古墳で、かつては円墳が2基並んでいると考えられていましたが、大阪大学による2000年の測量調査、川西市教育委員会と大阪大学が共同でおこなった2001年の発掘調査の結果、全長約40mの前方後円墳と判明し、猪名川流域の古墳時代史を考える上で新たな情報が得られました。またこの調査では墳丘上に円筒埴輪が立てられていたこともわかりました。

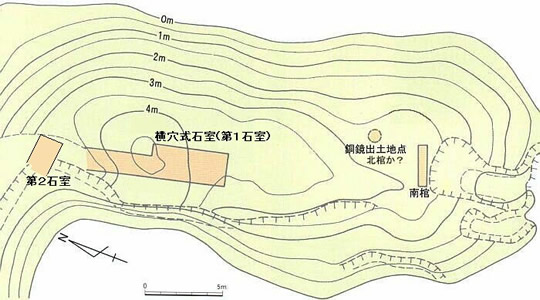

勝福寺古墳の墳丘と埋葬施設(北が後円部、南が前方部)

後円部(かつて勝福寺北墳と呼ばれていた)には明治24年の壁土採集時に発見された横穴式石室があります。全長9m、幅2.3mの右片袖式の畿内型横穴式石室で、画文帯同向式神獣鏡・六鈴鏡・金環・管玉・銀象眼龍文大刀などの豊富な副葬品が出土しており、古くから考古学界ではよく知られた存在でした。石室形態の研究が進んだ今では、完全に保存されている畿内型横穴式石室としてはもっとも古いものという評価を与えることができます。

石室の内部

前方部(かつては勝福寺南墳)は1971年に発掘調査が行われ、木棺の周囲を粘土で固めた埋葬施設が確認されました。内部からは金環・銀製山梔玉(くちなしだま)・刀子・鉄鏃などが埋葬時の状態で出土しました。また、この埋葬施設からやや北の位置で昭和8年に変形五獣鏡などが出土しています。おそらく別の埋葬施設が存在すると推定されますが実態はよくわかりません。現時点では、前方部に2基の木棺直葬が設けられたと考え、前者を南棺、後者を北棺と呼んでおきます。

勝福寺古墳は、初期の畿内型横穴式石室や中国南朝からもたらされたと考えられる画文帯神獣鏡を持つなど、畿内北部地域では傑出した内容の前方後円墳です。5世紀末から6世紀初頭の猪名川流域に勢力をもった屈指の首長の墳墓と推定されます。

石室の内部

勝福寺古墳は、初期の畿内型横穴式石室や中国南朝からもたらされたと考えられる画文帯神獣鏡を持つなど、畿内北部地域では傑出した内容の前方後円墳です。5世紀末から6世紀初頭の猪名川流域に勢力をもった屈指の首長の墳墓と推定されます。

銀象眼龍文大刀

銀象眼龍文大刀