薬師如来像

この薬師堂の中には県の文化財に指定されている薬師如来坐像が安置されていました。薬師如来坐像は、一木造で高さが1.08mあり、重量感あふれるものですが、お顔はやさしく、あたたかなものが感じられます。衣服の形が翻波式であるなど、平安時代の代表的な技法がみられますが、作られたのは平安時代後期ころと考えられています。 この寺の創建については、栄根寺の本寺である池田市の西光寺に、室町時代に書かれた『栄根寺縁起』一巻が伝えられています。これによると開創の由来は奈良時代、聖武天皇が僧行基に命じて薬師堂と薬師如来坐像を作らせたのがおこりで、後に源満仲が祈願所として再興したとされています。しかし、このほか具体的な事実がわかる史料はほとんどなく、お寺の歴史は明らかではありません。

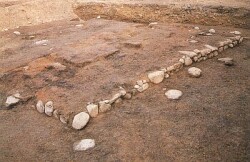

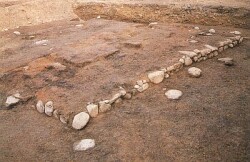

須弥壇基壇の遺構

ところが、1985年の市教育委員会による試掘調査で新たな事実がわかってきました。一つは、平安〜南北朝時代ころの建物の基壇がみつかったことで、このころすでに寺院として存在していたことがわかります。また、遺物は室町時代の瓦や土師皿が大半でしたが、奈良時代の瓦も少量ですが含まれていました。特に奈良時代の瓦については、このお寺の創建時の瓦である可能性が強いと考えられます。

1999年の発掘調査においては、土盛り須弥壇を持つ平安後期の仏堂が検出され、大きな話題となりました。

なお、近年栄根寺に隣接する栄根(さかね)遺跡の河川跡から、奈良時代の墨壺と木の削りくずが出土していますが、栄根寺の造営に使用されたものではないかと考えられます。このほか境内には、幕末海運業を営んだ、加賀の豪商銭屋五兵衛の生前の遺徳をしのんで建てられた石碑があります。

阪急川西能勢口駅から西徒歩8分