学会発表情報(2021年度)

沿革

主な研究

|

|

|---|

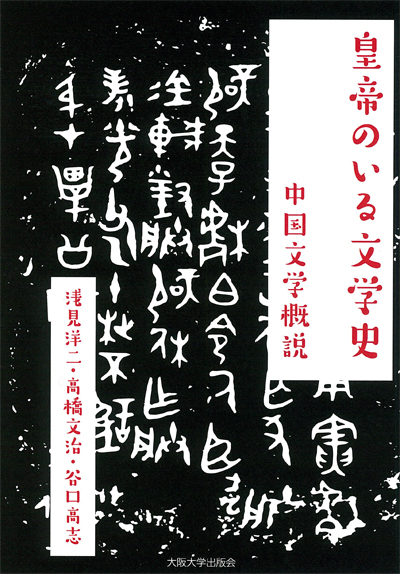

浅見洋二・高橋文治・谷口高志『皇帝のいる文学史――中国文学概説』(大阪大学出版会、2015年)

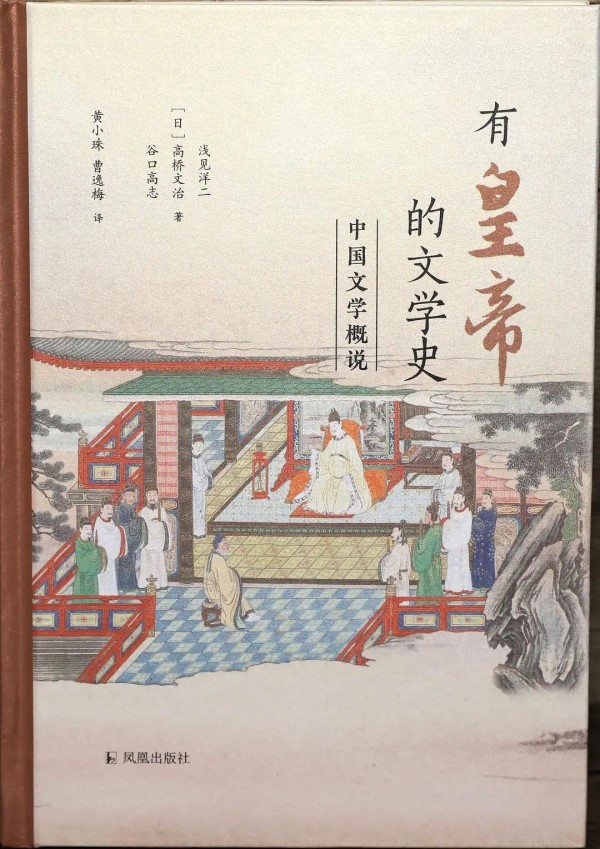

(中国語訳『有皇帝的文学史』黄小珠・曹逸梅訳、鳳凰出版社、2021年11月)

序

本書は中国文学史の概説書として編まれた。だが、もとより中国の文学の歴史を満遍なく記すことはめざしていない。それは完全に我々の手にあまる。そもそも、満遍なく記された中国文学史とはいったいどのような姿を呈するのか、想像もつかない。だから、あまり多くを求め過ぎないようにしよう。目標は正しく限定する必要がある。そこで本書では数個の問題の枠組みを設定し、その枠組みから見た前近代の中国文学の姿を提示することとした。設定した枠組みは、まず大きくは「国家と個人」と「事実と空想」。いずれも、あまりにも柄が大きく茫漠とし過ぎている嫌いはあるが、人文諸学全般に通ずる普遍的かつ根源的な問題と言える。中国文学研究は、今やすっかり人文学の周縁へと押しやられてしまった感があるが、それでもなおこうした問題に挑む権利は有していよう。そのように信じて、あえてここに蟷螂の斧を振るおうと試みる。

本書の第一部では「国家と個人」の枠組みから中国文学史を概観する。第一部は、さらに「言語と権力」「〈私〉の文学」の二つの章に分かれる。「国家」について考えるとき、最も重要な鍵となるのは権力であろう。国家は圧倒的な権力を持つ。国家を国家たらしめているのは権力であると言っても過言ではない。その権力のもとにあって文学の言葉はどのような役割を負い、どのようにふるまったのか。そして、しばしば国家の対極には「個人」が位置づけられるが、では、いったい個人を個人たらしめているのは何か。ひとことで言えば他者と異なる自分固有の私的世界となるだろうが、しかし私的世界とはいったいどのようなものなのか、かつて文学の言葉はそれを表現することができたのか。第一部では、こうした問題について考える。第二部に比べて、概説的な要素をより多く含んだ叙述となるだろう。

第二部では「事実と空想」の枠組みから中国文学史を概観する。第二部は、さらに「歴史と小説」「家族の物語り」「人為と自然」の三つの章に分かれる。「事実」は「現実」と言い換えてもいい。すなわち、人が見聞きした世界。人が生まれ、暮らし、そして死んでゆく世界。例えば、歴史、家族、世間。そこでは人と人とが慈しみ合い、傷つけ合う。喜びや悲しみ、憤怒や快楽がさまざまに交錯して離反と融合を繰り返す。その現実を、文学の言葉はどのように受けとめたのか。現実のなかの何を表現し、何を表現しなかったのか。そして、現実と対峙するなか、文学が作り出した文学ならではの働きのひとつが「空想」である。言い換えれば、言葉による現実の変形、もしくは現実の超克。そのとき言葉はいったい何と衝突し、何を回避したのか。何をめざし、どこへ向かおうとしたのか。第二部では、こうした問題について考える。第一部に比べて、より個別の問題に特化した叙述となるだろう。

*

本書で取りあげるさまざまな文学の言葉、それを文字テクストとして書き伝えたのはどのような人々か。文字言語を書き伝えるのは誰もができることではない。前近代にあって、それはほとんど知識人、すなわち「士農工商」のうち「士」の階層に重なる人々に限られていた。知識人とは、文字言語にアクセスできる者の謂(いい)でもある。彼らは、自らの言葉を文字として書き記し後世に伝えた。文学史は彼らの言葉によって埋めつくされている。それに対して、知識人ならざる人々、すなわち「農」「工」「商」などの老百姓(ラオバイシン)(庶民)は自らの言葉を書き伝えることはなかった。結果として、文学史のなかから彼らの声が聞こえてくることはない。いや、そんなことはない、例えば『荘子』には大工や料理人や牧童の言葉が、『水滸伝』には物売りや女郎やヤクザの言葉が記録されているではないか、という反論があるかもしれない。だが、当たり前のことを大層に言うようで恐縮だが、これら老百姓の言葉を文字テクストとして書き伝えたのは、結局のところ知識人たちである。

その意味で象徴的なのが、明の思想家王陽明が記した老百姓との対話。江西省の泰和県で、王陽明は楊茂という名の聾唖者(おそらくは農民)の訪問を受け、「心」によってものごとを判断することの大切さについて筆談で語りあった。その問答が、王陽明「泰和の楊茂を諭す」に記録されている。冒頭部分を抜き出してみよう。

(王)「あなたは口で是非を言うことができず、耳で是非を聴くこともできないが、心では是非を理解できますね。」

(楊)「是非はわかります。」

(王)「ならば、あなたは自分の口が他の人に及ばず、耳も他の人に及ばないとしても、心はやはり他の人と同じですね」。

楊茂はうなずいて拱手して感謝した。

以下、この問答は王陽明が自説を滔々と説く(実際には筆で書く)かたちで進む。それに対して楊茂はどのように応えたかというと、いっさい言葉を発する(書く)ことはなく、王陽明の発言の途中に「楊茂は胸を叩いて天を指さす」「楊茂はうなずき拝謝する」「楊茂は胸を叩いて天を指さし地に跪く」「楊茂は額を何度も地につけて拝する」という、そのふるまいが記されるだけだ。楊茂は筆談ができるだけの教養を持つ人物であり、王陽明が説く思想の中身はきちんと理解しているようだ。にもかかわらず、彼が発した(書いた)言葉は「是非はわかります(是非ヲ知ル)」という冒頭の簡単な返事だけ。王陽明の饒舌と比べて、あまりにも不均衡であり、問答の体をなしていない。楊茂は言葉を返すことなく、ただひたすら身体を動かしつづける。王陽明が一方的に発する言葉に賛同や感謝を示すだけのために。映画『男はつらいよ』には、主人公の寅さん(渥美清演じるテキ屋の車寅次郎)がアレコレと小難しい理屈をつけてくる相手に向かって「てめぇ、さしずめインテリだな!」と揶揄をこめて言い放つ場面がある。ここは楊茂にも同じセリフを発してほしいところであるが、もちろん彼にそれを求めるのは酷な話だ。

王陽明と楊茂の問答には、前近代における知識人と老百姓との関係性が凝縮して表現されているように思われる。言葉=声を発するのはあくまでも前者であり、後者は前者が発する言葉=声をひたすら聴き取り、そして受け入れる。この関係の非対称性に対して、後者が疑問や不満を抱くことはない。むしろ、ひれ伏して感謝し恭順する。果たして前者の眼に後者の姿は映っていたのか、前者の耳に後者の声は聞こえていたのか、かなり疑わしいと言わねばならない。もちろん、これを近代の側から批判してもあまり意味はない。善し悪しはともかくとして、前近代の中国にあって「士」と老百姓との関係性は、このようなかたちで構造化されていたということだ。本書がめざしたのは、その構造のなかで文学の言葉がどのように動いていたのか、そのメカニズムをわかる範囲内で可能な限り立体的に浮き彫りにすることである。

*

知識人については、しばしば次のような欠点が指摘される。社会や生活の現場から遊離して、空疎な観念のなかに閉じこもり、実効性のない言葉を弄んでいるに過ぎない、と。このような批判がなされるとき、知識人と対極にあるものとして想定されているのは多くの場合、老百姓(ラオバイシン)であろう。老百姓こそは、さまざまな現場=現実を身をもって生きる、地に足のついた確固たる存在である、と。その老百姓の側に立って見るとき、知識人が全身全霊をかけて取り組む言葉の営みも、どこか虚妄の要素を含んだ、うさんくさいものと映らざるを得ないのだ。

『荘子』天道に見える車大工の輪扁の故事は、その種の知識人批判を語った最初期の例のひとつ。斉の桓公が読書するのを見た輪扁は、何を読んでいるのかと訊ねる。桓公が古の聖人の言葉を読んでいると答えると、輪扁は言う。これまで長いこと大工として車輪を削ってきたが、手仕事の最も玄妙な部分について言葉では説明できない。古の聖人が得たという世の真理もそれと同じで、言葉にして伝えられるものではない。真理は聖人とともに過去へと消え去ったはず。したがって、いま桓公が読んでいる言葉は聖人がのこしていった「糟粕(かす)」に過ぎない、と。大工仕事の経験から得た確固たる智慧によって、書物を読むことの虚妄が鋭く抉り出されている(ただし前述したように、この大工の言葉を書き記しているのはあくまでも知識人、すなわちここでは荘子。知識人たる荘子が老百姓たる車大工の口を借りるかたちで知の虚妄を暴いているのだ)。

古今東西、知識人の営みの虚妄を言い当てた言葉は少なくない。寅さんの発した「てめぇ、さしずめインテリだな!」もそのひとつだが、ほかにも例えば「詩を作るより田を作れ」。「田を作る」ことは人類の生存と繁栄にとって不可欠の営みである。それに比べれば「詩を作る」ことなど、しょせん虚妄の業に過ぎないのではないか。およそ文学に関わる者にとって、この種の疑念を懐かずにいることは難しいだろう。かつて、飢えた子供を前にして文学は何をなし得るかという問いが言論界をにぎわせたことがあった。実際に飢えた子供という圧倒的な現実を前にして、「詩を作れ」と迷うことなく言い切れる者はきわめて数少ないはずである。飢えた子供を救うのに必要なのは「田を作る」ことであって「詩を作る」ことではないのは、あまりにも明白だろうから。

迫りくる圧倒的な現実を前にして否応なく気づかされる知の営みの虚妄。例えば、思想やイデオロギーの虚妄。Th・W・アドルノの「リスボンの地震だけでヴォルテールにとっては、ライプニッツの弁神論を捨てるに充分であった」(『否定弁証法』木田元等訳)という言葉もまた、それを鋭く言い当てている。一七五五年のリスボン大地震の災厄を前にして、ヴォルテールは思想的転向を余儀なくされる。ヴォルテールが信奉するライプニッツの弁神論(神の善を擁護する理論)は、巨大な災厄がもたらす試練を生き延びることができず、あっけなく廃棄されてしまったのだ。依拠するに足る実効性のないものとして。ここに語られているのは、大自然の圧倒的な力を前にして露わになったイデオロギーの虚妄にほかならない。

このアドルノの言葉の横に並べて読んでみたいのは、晋・劉琨「盧諶に答うる詩、并びに書」(『文選』巻二五)の書のなかに見える次の言葉。

かつて若かりし頃、わたしは身を慎むことなどせず、遠くは老子や荘子の斉物の思想にあこがれ、近くは阮籍の放逸のふるまいを喜び、幸や不幸はどこから生まれるのか、哀や楽はどこからやって来るのかなどという問題には疑いの眼を向けていたものでした。ところが先頃、恐れおののくままに逆賊の反乱に苦しむこととなりました。国は亡んで家は絶え、親族や友人が傷つけられました。杖を手に行くゆく詩を口ずさむと、くさぐさの憂いが一時に襲ってきます。ぽつねんと一人坐っていると、哀しみと憤りがともに押し寄せてきます。……(中略)……ほかならぬあなたと別れた日は、恨めしく思わざるを得ませんでした。そこではじめて、老子や荘子の主張が嘘偽りで、阮籍の行いがでたらめであることがわかったのです。

若き日々、老子や荘子の思想、阮籍の自由な言動に心酔していた劉琨は、西晋末期、異民族と戦いのなかで父母や友を殺されるなど、耐えがたい苦難を味わう。加えて更に親友の盧諶とも別れることになった。こうした現実の体験を経て、劉琨は言う。老荘の思想や阮籍の文学など、まったくの嘘っぱちだとわかった、と。天地が覆るほどの悲しみに打ちのめされてイデオロギーの虚妄を思い知るという点では、アドルノが記すヴォルテールの転向と似通う所がある。

「詩を作るより田を作れ」。しかし、これまで人類は、その価値を疑いつつも、また劉琨のような挫折や転向を余儀なくされながらも「詩を作る」ことをやめなかった。本来、詩を作るべきではない人までも巻き込んで詩は作られつづけてきた。医学によって祖国中国に貢献しようと志し日本に留学した周樹人は、文学こそが病める祖国を救えるのだと気づいて方向を転じ、やがて作家魯迅となる。『吶喊』の自序に言う。「私は、医学などは肝要でない、と考えるようになった。……むしろわれわれの最初に果すべき任務は、かれら(引用者注:中国の人民)の精神を改造することだ。そして、精神の改造に役立つものといえば、当時の私の考えでは、むろん文芸が第一だった。そこで文芸運動をおこす気になった」(竹内好訳)。魯迅もまた、本来ならば詩を作るべきではなかったにもかかわらず、詩に巻き込まれてしまった者のひとりと言えるかもしれない(結果として中国の文学史に近代の扉が開かれ、世界の文学史に少なからぬ傑作が加えられたのは、医師周樹人の手によって救われたかもしれぬ命の数を考慮に入れたとしても、人類にとってやはり幸運なことであったと言うべきだろう)。こうした事実を見ると、文学をはじめとする言葉の営みには人という存在を遍く惹き寄せる力、深刻な苦難のなかを生き延びる強かな力がそなわっていると見なさざるを得ないのではないか。中国の文学にあって、その「力」とはいったいどのようなものだったのか。それを明るみに出すこともまた本書のめざすところである。

学会発表情報(2021年度)

・2021台湾与東亜的文本・図像・視聴文化国際学術論壇 Text,Image and Audiovisual Culture of Taiwan and East Asia International Conference(シンガポール南洋理工大学・台湾文化光点計画主催、大阪大学中国文学研究室 ・台湾文学学会・台湾中央研究院・香港公開大学・韓国全北大学中文系協賛)(2021年6月25日(金)・26日(土)開催)

浅見洋二教授「陸游的郷村世界与耕織図詩」

林暁光准教授「米芾法書真偽与伝世米集的文本問題」

陳竺慧助教「浅析江戸時代題画詞的出現与発展」

ファン・ダム・トム(董兆恒)(D3)「甲午戦争時期日本文人眼中的台湾:以報載漢詩為中心」

・日本中国学会 第七十三回大会(2021年10月9日(土)・10日(日)開催)

浅見洋二教授「陸游における田園と国家――「耕織図詩」「諭俗文」を手がかりに」

林暁光准教授「漢魏六朝賦における「駢」について」

陳竺慧助教「題画詞から見た日本近世における填詞の受容について――野村篁園と田能村竹田を中心に――」

小川主税(D1)「北京の愛、上海の愛――胡也頻とその初期小説」(次世代シンポジウム)

村田真由(M2)「「溝壑を填む」ということ――文天祥を中心に――」

・日本宋代文学学会 第八回大会(2021年11月27日(土)開催)

藍莫雅(M2)「「後死」について ――白居易・陸游を中心に――」

・感受、類推与寄託―「興」的国際学術研討会(台湾科技部人文司文學一學門、清華大學文論研究中心主催)(2021年12月17日(金)開催)

浅見洋二教授「罪人与盲者―中国文学中光明与暗的象徴体系」

・第5回 大阪大学大学院文学研究科 若手研究者フォーラム(文学研究科研究推進室・若手支援部門主催)(2022年3月26日(土)開催)

藍莫雅(M2)「「詩当避重字(詩は当(まさ)に字を重(かさ)ぬるを避くべし)」の系譜について」

岑天翔(研究生)「唐宋詩における「移動」の表現について―「宦遊」から「閑遊」へー」

沿革

大阪大学 中国文学研究室の歴史は比較的浅く、1992年に設置された比較文学講座が、文学部改組にともなって、1995年4月に比較文学専修と中国文学専修に分離されたことに始まります。

当初から深沢一幸言語文化部(現・言語文化研究所)教授(2013年退官)に併任としてご協力いただいていましたが、開設当時は福島吉彦教授がおひとりで専攻をきりもりされていました。

その後、96年10月に浅見洋二准教授(現・教授)が山口大学より着任し、99年3月に福島教授が定年退官、2000年10月に高橋文治教授が追手門学院大学より教授として着任して、現在は浅見教授、高橋教授のお二人が、研究室の運営に当たられています。

深沢一幸教授は、唐代の詩歌を中心とする中国文化論、

浅見洋二教授は、唐宋の詩論を中心とする文学論、

高橋文治教授は、元明の白話文学を中心とする文体論を、それぞれ研究テーマとし、古典学の立場から研究・教育の現場に臨まれています。

また近年、大学院生や修了生とともに、大阪大学中国文学研究室編として、『成化本「白兎記」の研究』(汲古書院)と『中国文学のチチェローネ ―中国古典歌曲の世界―』(汲古書院)を刊行しました。

これらの書物は、研究室内で行われている演習や研究会の成果です。

成化本『白兎記』の研究

一九六七年に上海市郊外嘉定県の明代墳墓から成化年間(一四六五~八七)に刊行された十二冊の「説唱詞話」の版本が発見されました。「詞話」と呼ばれる文芸があったことは従来から知られていましたが、それが具体的にはどのような形式と内容をもつ演芸であったのか、実は必ずしも明らかではありませんでした。成化本の発見は文学史上の空白を埋める極めて重要な出来事だったのです。その十二冊の成化本の中に実は一冊だけ演劇の台本が含まれていましたが、それが『新編劉知遠還郷白兎記』(以下、成化本『白兎記』)です。

『白兎記』は、五代後漢の高祖劉知遠とその妻李三娘、息子咬臍の悲歓離合を描いた物語です。その原形は、すでに金代の諸宮調(一九〇七年にカラホトから発見された『劉知遠諸宮調』)や元代の平話(『新編五代史平話』「漢史平話(上)」)・雑劇(「李三娘麻地捧印」(佚))といった様々な通俗文学のジャンルで語られていました。この「劉知遠の物語」が南戯(宋代に始まったとされる中国南方の演劇)に改編され成立したのが、成化本『白兎記』なのです。

成化本『白兎記』の梗概は、およそ次のようになります。「不遇を託っていた劉知遠は、李太公の家の小作人となり、見込まれて李三娘と結婚する。ところがまもなく李太公夫婦は他界、劉知遠は義兄夫妻に家を追い出されてしまう。太原に赴いた劉知遠は、その地を治める岳節度使の入り婿となる。残された李三娘は奴婢となり、碾臼小屋の中で男子を産む。その子は劉知遠のもとに送り届けられ、養育される。十六年後、成長した息子は白兎の導きによって母李三娘と巡り会い、劉知遠は故郷に錦を飾り、一家は団円を果たす」。

成化本『白兎記』は、比較的古いテキストと言うだけでなく、南戯として現存する実は最古の版本でもあります。演劇史・文学史においてのみならず、その意味では書誌学や白話史といった各分野にも不可欠の資料です。ですが、校本はこれまでは中国本土で二種類しか刊行されておらず、しかもその校本は誤りを含まないわけではありませんでした。

本書は、解説編と本文編から成っています。本文編では、語彙の来歴をたどり、その他の俗文学テキストと比較検討することによって、詳細な注を施しただけでなく、従来あった校本の誤りもいくつか正しました。さらに、わかりやすい現代語訳も付けました。

また、解説編では、成化本『白兎記』の形式・内容・表現についての特徴や、南戯の歴史における意義及び文学史上の位置づけ等についての解説だけでなく、『白兎記』が語る「劉知遠の物語」そのものが、元来どのような文化的背景のもとで成立し展開していったのかという全体像にも言及する内容となっています。