遺跡からみた川西の古代・中世

4.古墳時代(3世紀後半〜7世紀)

古墳時代(3世紀後半〜7世紀)には、各地域を支配する首長層が現われ、その死にあたって大規模な古墳を築きます。この地域では、前期(3世紀後半〜4世紀)に宝塚市域の万籟山古墳が築かれ、後期(6世紀)に 勝福寺古墳が築かれます。

集落は、加茂・ 栄根・下加茂・ 小戸遺跡の集落が弥生時代から続いて営まれますが、かつての加茂遺跡のように特別大きな集落はありませんでした。この地域を支配する首長の居館もあったと考えられますが、まだ見つかっていません。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

栄根のムラ

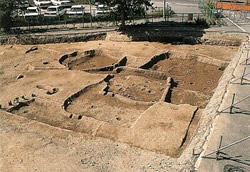

栄根遺跡の水田

低地にあった栄根遺跡では、白然河川が幾筋も流れるなかの二つの高まり上に集落が営まれていました。二つの集落からは、竪穴住居が多く見つかっており、この地域で最も大きな集落の可能性があります。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

水との戦い

栄根遺跡の自然河川

栄根遺跡の集落周辺の自然河川は、河川沿いに開かれた水田に水を供給しました。しかし、洪水ごとに流れを変える不安定な流れで、水田が壊されたり、河川で使っていた木舟や集落の倉庫の扉が流されたりしました。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

扉

幅40㎝、長さ1.3mのクリ材の扉で、中央にかんぬきを通すための把手が付きます。2枚一組で、外から閉める倉庫の扉と考えられます。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

木舟

栄根遺跡の舟

針葉樹の幹を刳り貫いた幅約50cm、長さ4.3mの木舟で、栄根遺跡の古墳時代の河川跡から出土しました。船首、船尾部は欠けていますが、別材で作り連結したものと考えられます。河川での運搬などに使用していた木舟で、古墳時代後期(6世紀)の洪水で埋没したものです。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

小戸のムラ

小戸遺跡の竪穴住居

小戸遺跡では、多くの竪穴住居とともに、農具・武器などを鍛冶生産していたことを裏付ける古項時代前期(4世紀)の鉄滓が出土しました。古墳時代には、鉄器は普及し始めており、この地域の鉄器生産をしていた集落と考えられますが、近畿では最も古い資料となります。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

埴輪の出土

小戸遺跡の埴輪

普通古墳の墳丘上に並べられる埴輪が小戸・栄根遺跡の集落内で見つかりました。小戸の埴輪は前期のもので、古墳の周濠らしき溝から出土しました。栄根の埴輪は中期(5世紀)のもので竪穴住居から出土しています。ともに古墳と集落との関係を考える資料となります。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

|