遺跡からみた川西の古代・中世

6.奈良〜平安時代

古代律令国家が成立する奈良時代(8世紀)になると、地方支配・行政制度が整備され、川西を含む猪名川右岸のー帯は、「摂津国川辺郡」、さらに下部組織として川西南部が「雄家郷」、中・北部が「大神郷」となります。

集落は、南部に加茂・栄根・下加茂・小戸遺跡などの集落があり、依然南部が中心となっていました。寺院の建立もこの時代に始まり、 栄根寺廃寺が建てられます。なお、文献によると、北部の畦野付近に「畝野牧」のあったことが知られます。 西畦野遺跡の近くではないかと考えられます。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

古代氏族のくらし

栄根遺跡の建物跡

栄根遺跡では、奈良・平安時代の大型の建物を含む掘立柱建物が5棟見つかっています。また、当時の官人が朝服に付けた革帯の飾りや、隣接する栄根寺廃寺の建立に使用したと考えられる墨壺も出土しており、寺院を建立するような古代氏族の存在が考えられます。小戸遺跡では、平城京で多く出土する土馬が出土しており、都の祭りの風習が伝わっていたようです。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

墨壺

栄根遺跡の墨壺

建築材を加工する時、墨で線を引く道具で、現在も使われています。正倉院御物、平城宮址出土品とともに日本最古の墨壺です。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

寺院の建立─栄根寺廃寺─

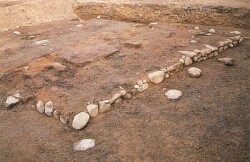

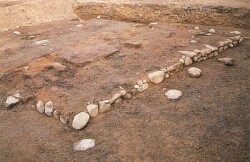

栄根寺廃寺の須弥壇跡

栄根寺廃寺は、栄根遺跡のすぐ西側に接する台地の上に建立されました。寺の創建は、奈良時代の瓦が出土することから同時期と考えられますが、伽藍はまだ見つかっていません。栄根遺跡などの周辺の集落に住む有力氏族が建てたものと考えられます。

倒壊前の薬師堂

この地には、阪神・淡路大震災まで薬師堂があり、県指定文化財薬師如来座像が安置されていました。その跡地で発掘調査を行った際、仏像を安置する須弥壇を持った平安時代後期の仏堂跡が火災にあった状態で見つかりました。須弥壇上からは、薬師如来懸仏などの銅製品が出土し、現存の薬師如来座像もこの須弥壇に据えられていたと考えられることから、当時の薬師信仰の様子をうかがい知ることができます。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

平安時代後期の栄根寺廃寺

東西約14.5m、南北約13.5m、(桁行5間・梁間5間)の大きさで、南側の一間に礼拝用の礼堂を持ちます。本堂であったと考えられますが、室町時代(15世紀)頃に焼失したようです。

※栄根寺廃寺の須弥壇跡は、現在は歴史公園として整備されていますので、お訪ねください。

▲ページのTOPへ戻る

|

Web版川西の遺跡

|