遺跡からみた川西の古代・中世

7.平安時代後期〜室町時代

平安時代中頃になると、奈良時代に成立した律令制が崩れ、荘園制の時代となりました。

川西では、源満仲が川西中部の多田盆地に移り住み、武士の時代のさきがけとなります。集落は、南部の栄根・下加茂遺跡だけでなく、中部の東多田・蓮源寺遺跡、北部の西畦野遺跡などが新たに加わります。このうち、中・北部は多田荘、南部は小戸荘となっていました。また、寺院は多田院、満願寺などが建立されます。

川西では、源満仲が川西中部の多田盆地に移り住み、武士の時代のさきがけとなります。集落は、南部の栄根・下加茂遺跡だけでなく、中部の東多田・蓮源寺遺跡、北部の西畦野遺跡などが新たに加わります。このうち、中・北部は多田荘、南部は小戸荘となっていました。また、寺院は多田院、満願寺などが建立されます。

中世寺院「満願寺」

現在の満願寺

満願寺の中世伽藍

満願寺下層建物(鎌倉)

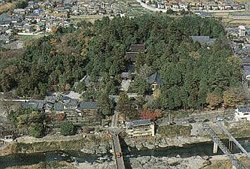

多田院(国史跡)

現在の多田神社

中世集落

源満仲の多田盆地への進出や、多田荘の開発に伴い、川西中・北部に多くの中世集落が生まれました。中部の蓮源寺遺跡もその一つで、防御に適した台地上にあることから、多田院御家人など武士の集落と考えられます。建物跡はまだわかっていませんが、一辺3〜4mの方形竪穴遺構が数個見つかっており、瓦器・陶器・青磁などが出土しています。