ニュース(2019年度)

2019年度卒論発表会を行いました

(投稿日: 2020年03月27日)

2020年2月8日(土)、2019年度卒業論文・修士論文発表会を開催しました。

今年度は卒論生7名、修論生1名の計9名が発表しました。今年度もまた、学内外から多くの先生方、OB・OGの方々にお越しいただき、大変賑やかな発表会となりました。心より御礼申し上げます。

今年度の発表題目は以下の通りです。

【卒業論文】

・大阪市西成区における民泊の立地展開と宿泊者の動向

・商店会組織の活動とその意義―大阪府北摂地域を事例として―

・バイナリー発電を利用した温泉地の活性化に関する研究

・日本の都市部におけるシェアサイクル運営の課題

・書籍購買先の選択に関する研究

・外国人による日本の観光地の表象に関する研究

・ラストマイル関連施設の展開―オープン型宅配ロッカーを事例に―

【修士論文】

ビエンチャンの新中華街における中国系移民に関する研究

隠岐高校・大阪大学共同企画を実施しました。

(投稿日: 2020年03月27日)

2019年12月19日(木)に、島根県立隠岐高等学校、大阪大学大学院超域イノベーション博士課程プログラム、人文地理学教室の共同企画を実施しました。

この企画は、「この町の今と未来を語ろう」と題し、隠岐の島町の現状と今後の地域づくりについて、三者の研究発表および町民のみなさまとのディスカッションを通じて、様々なアイデアを出し合い、共有し、検討するという趣旨で行われました。

当日は、隠岐高校の生徒のみなさんによるジオパーク研究の発表、超域イノベーションプログラムの学生による隠岐の島町内での活動実践および研究報告、堤研二教授による隠岐の島研究の成果報告および今後の展望についての講演が行われました。

その後の座談会では、隠岐の島町副町長の大庭孝久様、島根県立隠岐高等学校校長の西村隆正様、株式会社吉崎工務店専務取締役の吉崎英一郎様にご登壇いただき、活発な意見交換を行いました。

このイベントの開催にご協力いただきました隠岐の島高校の皆さま、隠岐の島町の町民の皆さまに心より感謝申し上げます。

イベントのフライヤー画像:表面、裏面(別タブで開きます)

『ポストアーバン都市・地域論』堤研二教授の訳書が刊行されました。

(投稿日: 2019年12月9日)

2019年11月20日(水)に、堤研二教授が翻訳に携った書籍がウェッジから刊行されました。

スーパーメガリージョン形成以後の日本の都市と地域を構想するうえで重要な論点、概念、理論が示されています。

書誌情報は以下の通りです。

ウェストルンド, H., ハース, T.著, 小林潔司監訳,堤 研二・松島格也訳(2019)『ポストアーバン都市・地域論スーパーメガリージョンを考えるために』, ウェッジ, P403, ISBN:978-4-86310-217-0,

定価:本体6,000円+税.

書影

隠岐高等学校とのコラボレーション企画を実施しました。

(投稿日: 2019年12月9日)

隠岐高等学校とのコラボレーション企画を実施しました。

2019年10月15日(火)に、島根県立隠岐高等学校の生徒の皆さんと人文地理学教室とのコラボレーション企画を行いました。

午前中は隠岐高校の生徒の皆さんに、「隠岐ジオパーク研究」の成果を発表していただきました。隠岐ジオパーク研究は、隠岐高校が実施する隠岐の島町

をフィールドとした地域課題解決型学習であり、長期にわたる調査研究活動を通して地域課題を発見し、解決策を導くことを目的とする活動です。

当日は、島内の飯美という地区に関する4つのプロジェクトについてのすぐれた成果発表が行われました。また、フロアからもディスカッションに積極的

に参加していただき、活発な意見交換の場になりました。

午後には堤研二教授が、隠岐の島町での科学研究費・基盤研究(A)による研究成果と今後の方針について報告しました。

メルボルン大学のマーク・ワン教授が来訪されました。

(投稿日: 2019年12月9日)2019年9月11日(火)に、メルボルン大学の地理学部のMark Wang(王耀麟)教授ご夫妻が人文地理学教室にご来訪されました。

ワン教授は、メルボルン大学の地理学部と教員についての紹介と、進行中のプロジェクトである中国の水利整備プロジェクトにかんする発表をしてください ました。

当教室の教員からも研究内容や研究室の紹介を行いました。たがいに親睦を深め、今後交流を深めてゆくための良い機会となりました。

画像:ワン教授ご夫妻

2019年度の隠岐の島町調査を実施しました

(投稿日: 2019年9月9日)2019年8月27日(火)~9月1日(日)にかけての6日間、島根県隠岐郡隠岐の島町にて研究調査を実施しました。

今回は、教員3名(堤研二教授、河合保生先生(ノートルダム清心女子大学。8月27日(火)~29(水))、小林基助教)、学部生10名(うち2名は 法学部所属)が参加し、総勢13名で調査に臨みました。教員と学生が参加して調査を行うのは、2014年度以来6回目です。

調査は、林業班、その他産業班、生活・教育班の3班体制で行いました。町内の多くのインフォーマントの方々に聞き取り調査を行い、産業振興や地域生活 機能についての様々な情報を収集しました。今後、班ごとに成果を整理して原稿を執筆し、一冊の調査報告書として完成させる予定です。なお、2018年 度に科研費研究課題(科学研究費補助金・基盤研究(A)「中山間地域における林業合理化・森林管理・住民生活の為のマネジメント=モデルの構築」(平 成26年度~30年度、研究代表者:堤研二)の一環として行った調査の報告書を作成し、現地にて関係各位に配布しました。

8月28日(水)の午前中には、島根県立隠岐高等学校にて実施された「ジオパーク研究発表会」に参加しました。この発表会は、隠岐高等学校の生徒のみ なさんが行っている「隠岐ジオパーク研究」の成果報告会です。生徒のみなさんは隠岐の島町のまちづくりと地域振興の方策について様々なアイデアを発表 し、その実現可能性や効果、改良すべき点などについて、町内外から集まった聴き手を交えてディスカッションを行いました。今後は、2019年10月 15日(火)に一部の生徒のみなさんが大阪大学での研究成果発表をしてくださる予定です。さらに、12月19日(木)には、隠岐高校、阪大人文地理学 教室、および大阪大学大学院超域イノベーション博士後期課程プログラムの院生の三者による合同の研究報告会と、町民の方々を交えた座談会を行うことを 予定しています。

今回の調査でも、隠岐の島町役場の方々には準備段階から全面的にサポートしていただきました。また、町内の多くの方々から多大なご協力とあたたかいご 支援をいただきました。心より御礼申し上げます。

写真:2019年9月1日(日)の隠岐空港にて

堤 研二教授が国際的過疎地域研究グループ(MARG)の代表に指名されました

(投稿日: 2019年7月31日)同月27日(木)に開催されたバリ島知事公邸でのレセプションにおいて、小林潔司・京大名誉教授の後を受けて、堤研二教授が同グループの二代目代 表に 指名されました。

次回の同グループ主催の大会は2020年にトルコで開催される予定です(Turkey Branch, Regional Science Association主管予定)。

画 像右:バリ島知事 左:堤教授

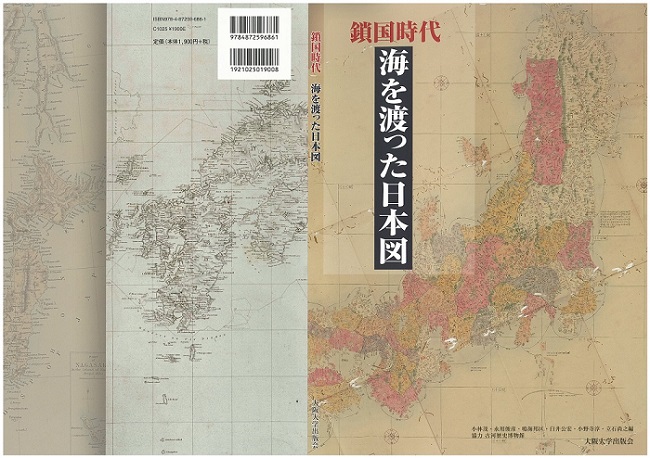

小林茂名誉教授ほか編『鎖国時代 海を渡った日本図』が刊行されました

(投稿日: 2019年7月23日) 小林茂・永用俊彦・鳴海邦匡・臼井公宏・小野寺淳・立石尚之編(2019.7.13)『鎖国時代 海を渡った日本図』大阪大学出版会、協力 古河歴史博物館、P92、ISBN: 978-4-87259-686-1 、定価1900円+税 。

カバー。表は長久保赤水の日本図、裏はそれをもとに作製されたクルーゼンシュテルンの地図。

本書は、 茨城県古河市の古河歴史博物館にて同タイトルで行われている展覧会の図録として刊行されたものです。

この展覧会は、2019年7月13日(土)から、9月1日(日)まで開かれています。詳細は下記のリンクをご覧ください。

古河歴史博物館リンク:展覧会『鎖国時代 海を渡った日本図』

◆◆小林茂名誉教授コメント◆◆

大阪大学文学部では、1995年に人文地理学教室が発足する前から地図史・地理学史の分野で成果をあげ、多くの論文や書物を刊行してきまし

た。日本

や中国の地図の発展とその西洋の地図との関係に注目する研究にくわえて、日本の城下町や欧米の近世都市について並行して発展した各種景観図に注目する

研究はその代表的なもので、学界をリードしてきました。近年では日本軍がアジア太平洋地域について作製した「外邦図」の研究が、関係の研究者

の協力の

もとに進められています。4月に刊行された繁体字版『外邦圖:帝國日本的亞細亞地圖』は、「外邦図」に対する関心が海外でも広がっていることを示して

います。ただし江戸時代の地図への関心を忘れたわけではありません。

今回刊行の『鎖国時代 海を渡った日本図』では、国際的な視野の中で日本の古地図を考えるという大阪大学のスタンスをひきつぎ、江戸時代の

日本図の

西洋における翻訳・複製に注目しています。18世紀初頭以降、西洋での日本図の翻訳・複製が進行しますが、とくに1779年に刊行が開始された長久保

赤水(1717-1801)の「改正日本輿地路程全図」が、オランダ商館長、ティツィング(1745-1812)、ロシアの航海家、クルーゼ

ンシュテ

ルン(1770-1846)、ドイツの東洋学者、クラプロート(1783-1835)らの努力によってどのように翻訳・複製され、19世紀前半のヨー

ロッパに普及したかを示しています。長久保赤水の死後におもに進行したこのプロセスを知ることによって、「改正日本輿地路程全図」に対する従

来の評価 が大きく転換されることを期待しています。

また本書は、古河歴史博物館(茨城県古河市)で開催中(2019年7月13日~9月1日)の同名の展覧会の図録を兼ねていますが、内外の諸

機関所蔵 の関係地図の画像を掲載しており、同展覧会が終了しても広く参照していただければと思っています。

『外邦圖:帝國日本的亞細亞地圖』小林茂名 誉教授の 著作が翻訳されました

(投稿日: 2019年5月2日)

当教室の小林茂名誉教授の著作『外邦図:帝国日本のアジア地図』の繁体字版が台湾の出版社から刊行されました。

書誌情報は以下の通りです。

小林茂著・林詠純訳(2019.4.)『外邦圖:帝國日本的亞細亞地圖』光現出版、ISBN: 9789869742726 。

なお、原著は、2011年に中央公論新社より刊行されたものです(小林茂(2011.7.)『外邦図:帝国日本のアジア地図』、中央公論新社、 ISBN: 9784121021199 )。

書影。画像元URL:

http://www.sanmin.com.tw/Product/index/007166128(2019/5/2最終閲覧)

以下、小林名誉教授のコメントです。

「外邦図、および私たちの外邦図研究に対する海外の関心は、2011

年のスタンフォード大学でのシンポ、

2016年のNational Geographicの注目

と欧米圏が主で、最近はアメリカの大学所蔵の外邦図の整理公開も進んでいます(スタンフォード大学図書館、ハーバード大学図書館)。

ただし、その図示する範囲はおもに東アジアなので、中国や台湾、韓国の方たちに知っていただきたいと思ってきました。本書により、そのとっかかりがで きて喜んでいます。

ネットで確認しますと、台湾だけでなく、香港・シンガポール・マレーシアの書店でも店頭にあらわれているようです。2011年に中公新書の1冊として 刊行された『外邦図:帝国日本のアジア地図』が、これでさらに広く読まれることを期待しています。」

2019年度開始

(投稿日: 2019年4月1日)2019年度が始まりました。

2019年4月1日より、新たなメンバーとして6名の新2回生を迎えました。また、新たに助教の小林基が着任しました。

なお、新年度開始に伴いメンバーのページと、授業一覧のページを更新いたしました。