ニュース(2024年度)

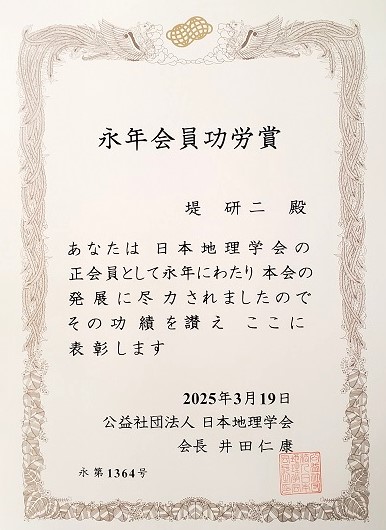

堤研二教授が2024年度日本地理学会永年会員功労賞を受賞しました

(投稿日: 2025年3月24日(月))

去る2025年3月19日(水)、駒澤大学で開催中の日本地理学会春季学術大会において、堤研二教授が「2024年度永年会員功労賞」を受賞しました。

堤研二教授は1983年から日本地理学会の会員となり、代議員・学会賞候補者選考委員・E-Journal Geo編集委員などを歴任し、2013年に日本で開催されたInternational Geographical Unionの京都大会では組織委員会委員・巡検委員長を務めました。本賞は、堤研二教授の日本地理学会に関する永年の功績に対して贈られたものです。

【告知】堤研二教授が出演する番組が放送されます【3月29日(土)テレビ大阪にて放送】

(投稿日: 2025年3月18日(火))

(3月31日(月)追記)TVerにて見逃し配信がご覧になれます。<こちら>

堤研二教授が、テレビ大阪の番組に出演します!

大阪を歩いて学ぶ!村上信五の地理の時間

放送日

2025年3月29日(土)テレビ大阪にて19:54~(60分)

みなさま、ぜひご覧ください!

堤研二教授の最終講義が行われました

(投稿日: 2025年3月17日(月))

2025年3月12日(水)、大阪大学豊中キャンパス文法経講義棟文41教室にて堤研二教授の最終講義が行われ、学内外から約60名の関係者が参加しました。

講義は「社会経済地理学と人口減少地域 ―或る研究史 (1981~2025年)―」と題され、長年にわたる研究の歩みや教育にかけた思いが語られ、集まった聴衆は熱心に耳を傾けました。

講義の内容については、当研究室博士前期課程1年生北村優佳さんが丁寧にまとめてくれました。

****

堤先生は、福岡県八女市や大分県上津江村を起点に、地域社会の変遷とその影響について実証的な地域分析を行ってきました。特に、山村や炭鉱閉山地域における人口流出や、伝統的な環境利用、産業の近代化といった社会的変化に注目し、人口減少地域の生活環境に関する深い洞察を提供してきました。さらに、隠岐の島調査では、長年にわたり地域の社会文化や歴史的背景を研究し、隠岐の島町との高大連携の実践を通じて、地域と大学の連携の重要性を実証しました。

先生の研究の核となる概念は「地域空間の縁辺化」であり、この視点から、縁辺地域論、エージェント論、ソーシャル・キャピタル論といった理論を展開されています。これにより、地域社会の再生に向けた中範囲論的アプローチを提案し、地域連携を強調することで、地域の持続可能な発展に向けた重要な指針を示しています。先生の研究は、理論的な枠組みと実践的な取り組みを融合させることで、地域課題への解決策を具体的に提示しています。

また、堤先生は地域に根ざした活動にも積極的に関わってこられました。その中でも、先生自身も長年続けてこられた拳法の活動には特に力を入れており、地域連携の強化と、地域社会の再生に向けて力を注がれています。

****

講義のあとには、卒業生を代表して人文地理学教室元助教でもある摂南大学国際学部講師の小林基さんが祝辞を述べました。込みあげる思いに言葉を詰まらせる場面もあり、その姿に堤教授もまた胸を熱くした様子でした。両名の長い付き合いを感じさせるひとときでした。

博士前期課程1年生の北村さんから花束と記念品が贈呈され、続く記念撮影は和やかな雰囲気のなかで行われ、最終講義はあたたかい空気に包まれて幕を閉じました。

その後、研究室に場所を移して開かれた茶話会にも卒業生を中心に多くの人が集まり、堤教授を囲んで交流を深めました。

多くのご参加をいただき、どうもありがとうございました。

韓国からの大学生・教職員の訪問団を前に、堤研二教授がプレゼンテーションを行いました

(投稿日: 2025年3月13日(木))

去る2025年1月22日(水)、韓国から大学生・教職員など26名(学生20名・教職員3名・旅行会社関係者3名)の団体が大阪大学人文学研究科を訪問されました。

この団体は「2024江原地域問題解決のためのRIS-INGサークル」であり、韓国の「江原地域のイノベーションプラットフォーム大学教育イノベーション本部」に関わる団体です。

具体的には大学生と地域を結びつけるリビングラボ型のサークル運営をしており、地域のイノベーション人材を育成することを目的としている活動をしている団体です。構成メンバーは、江原LRS共有大学に参加する大学に所属する在学生で構成されています。参加大学は、カトリック関東大学、江陵栄東大学、江陵原州大学、江原大学、江原道立大学、慶東大学、尚志大学、世京大学、松谷大学、松湖大学、延世大学(未来キャンパス)、春川教育大学、翰林大学、翰林聖心大学です。

大阪大学側のコンタクト・パーソンは芸術学専攻・博士前期課程学生のHA RHINさんでした。

今回の訪問当日、16:30から約1時間、文学部大会議室において堤研二教授が英語でプレゼンテーションを行い、質疑応答の機会が設けられました。その内容は、大阪大学の紹介と日本における人口減少地域の特徴や持続可能性に関するものでした。

この会合には大阪大学文学部・人文学研究科の学生・院生も参加し、日韓の交流の時間となりました。

堤教授と大呂准教授が担当執筆した『経済地理学事典』が刊行されました

(投稿日: 2024年12月3日(火))

堤研二教授と大呂興平准教授が担当執筆した『経済地理学事典』が、丸善出版より刊行されました。

書誌情報と執筆項目は以下の通りです。

経済地理学会編(2024)『経済地理学事典』、丸善出版

ISBN: 978-4-621-31016-8

担当項目

●大呂興平「開発輸入」、pp.174-175。

●堤研二「周辺地域・縁辺地域」、pp.338-339。

大呂興平准教授の執筆した論説が『地学雑誌』に掲載されました

(投稿日: 2024年11月18日(月))

10月、大呂興平准教授が執筆した論説「地方都市外縁部における耕作放棄地の拡大

─転用期待の後退,圃場整備の遅滞,兼業農家の消滅─」が『地学雑誌』に掲載されました。

地学雑誌133(5): 343-364(DOI: https://doi.org/10.5026/jgeography.133.343)

ご縁のある先生方が日本地図学会論文賞を受賞されました

(投稿日: 2024年8月6日(火))

6月1日(土)、鳴海邦匡甲南大学教授(2002年~2005年、本教室助手)、渡邉理絵山形大学准教授(2006年、本教室で博士学位を取得)、小林茂名誉教授は、日本地図学会論文賞を授与されました。

日本地図学会ウェブサイト:第18回(令和6年度)論文賞 賞状(PDF)

2024年度が始まりました

(投稿日: 2024年5月21日(火))

2024年度が開始となりました。

4月1日(月)、大呂興平准教授が着任しました。

今年度、本研究室には、新たに博士後期課程学生1名、博士前期課程学生2名、新2回生3名がメンバーに加わります。

新年度開始に伴い、「教室概要」のメンバーのページと、「教育」の授業一覧のページを更新いたしました。